【研修講師レポート】〜腰痛対策〜

社員様向け腰痛対策実践研修を担当させていただきました。日頃の社内業務における腰痛リスクの解説と対策の実践、そして自己管理の重要性を講義させていただきました。

健康経営が企業組織の活性化につながることはもちろんですが、まず取り組むべき社員一人ひとりが、自分ごととして向き合えるモチベーションが必要です。そういった点も含めてお話しています。ウェルビーイングな働き方、生き方に取り入れていただきたいです。

#健康経営

#福利厚生

【研修講師レポート】〜腰痛対策〜

社員様向け腰痛対策実践研修を担当させていただきました。日頃の社内業務における腰痛リスクの解説と対策の実践、そして自己管理の重要性を講義させていただきました。

健康経営が企業組織の活性化につながることはもちろんですが、まず取り組むべき社員一人ひとりが、自分ごととして向き合えるモチベーションが必要です。そういった点も含めてお話しています。ウェルビーイングな働き方、生き方に取り入れていただきたいです。

#健康経営

#福利厚生

2024年6月7日のNHKラジオ第一放送にて

弊社所属、坂田純子が、

一般社団法人日本ウオーキング協会

推薦指導者として

NHKジャーナル(22:00~)のコーナーを

監修と出演させていただきました。

内容は「雨の日の歩き方」です。

以下の内容は、放送内容とは別に

「雨の日の歩き方」を

まとめましたので、働く皆様の

参考にしていただければ嬉しいです。

雨の日が続くと足元が悪くなります。

雨の日に歩いて、通勤で朝からスーツに

またはお気に入りの服に 泥跳ねして

その日一日、テンションが下がってしまう事もありませんか?

実は、泥跳ねは、地面のコンディションという要因に

歩き方の悪さが加わることで起こるものです。

雨の日の歩き方を答えはズバリ!

3つのポイントです。

雨の日の歩き方のポイント3つ

⑴歩幅…はいつもより小さくして歩きます。

⑵着地…足裏の中央辺りから静かに着地します。

⑶体の使い方…体を少し前傾させて足の裏を

柔らかく転がしながら歩きます。

ちょっといつもと違う特別な歩き方をします。

逆に泥跳ねをする歩き方はどんな歩き方か…というと

雨の日に滑らない、泥跳ねしない歩き方は

普段からいい歩き方をしておくことが重要です。

いい歩き方とは

【着地と姿勢】この2つにポイントを当てますと

⑴姿勢

上半身を上に引き上げます。

おへそをたてに伸ばすイメージです。

そうすると、歩く時に足元が軽くなります。

⑵着地は、

着地には順番があって、

床に踵の中央から着地し

小指の付け根 に 動きが流れ

次に 親指の付け根に 動きが流れ

最後に親指が床から離れます。

イメージは、足の裏が卵だとすると

床を卵がゴロゴロ・・・と

転がるようにローリングする歩き方です。

この様な歩き方ができると

足をまっ直ぐ1歩踏み出すことができますから

ガニ股や内また、ペタペタ歩き、

引きずり歩きをしなくなります。

普段から、泥跳ねをする…こんなお悩みがありましたら

歩き方を見直してみるのがおススメです。

普段からいい歩き方をして

運動習慣を身につけておくと転倒予防にもなります。

・歩く事は片足バランスの連続

・動く時脳から神経を筋肉に伝達させるので、

神経伝達速度も速くなります。

滑った時に、さっと体勢を立て直せる力も

普段から体を動かしている人ならではです。

普段からいい歩き方をこころがげましょう。

滑りにくい対策

ポイントは2つ

1[路面か変わる時、注意する]

横断歩道など。

白線の上の塗料の上に、

水の膜が貼っていることがありますので

滑りやすくなります。

段差解消プレートや マンホールのふたの上、

鉄板の上、歩道橋の階段や、

バスから降りる時も。

外だけではなく 駅や建物の中、電車の中などもです。

歩いている路面がかわると、

滑る危険性があるかもしれない…

ということを知っておくとよいでしょう。

2[靴対策]

滑りにくい靴や泥跳ねしない靴

・靴底に凹凸があるシューズ。

・レイン対応シューズ。

・滑り止めがついているシューズや靴です。

滑りやすい靴

・底が平らな靴

*長年履き続けていて、靴底が減っている靴も要注意です。

靴を裏返して、どんな状態になっているか確認をしておきましょう。

*パンプスやハイヒール →着地面積の小さくて滑りやすいのと足のローリングが出来ず歩く時上から踏みつけやすい。泥跳ねもしやすい

*サイズの大きな靴→ パカパカして足を蹴り上げるので泥跳ねしやすい

雨の日の心構え

雨の日は、急いで滑ったり、歩いたりしないように

少し時間に余裕を持って行動することと

梅雨のウォーキングの楽しみ方

梅雨時期のウォーキングは雨だから楽しめない…ということもありません。

例えば、梅雨の時期に咲く紫陽花をみたり

カタツムリを見つけながら歩く事も出来ます。

また、おしゃれな傘やレインウェア―を

身につけられるのもこの時期です。

また、モールウォーキングや地下街ウォーキングもできます。

安全に、体にいい歩き方で、

梅雨ならではの楽しみを見つけながら歩いてみてください。

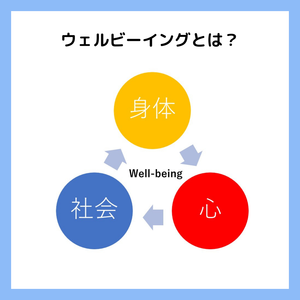

「ウェルビーイング」(well-being)とは、

身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」と翻訳されることも多いワードです。

自分が幸福だと感じる人は、創造的であり、業務のパフォーマンスが高く、組織や仲間・社会に良い影響をもたらすことがわかってきています。

人々が心身ともに健康であり続けることを大切にしていくことは、社会が成長・発展していくことともつながっているのです。

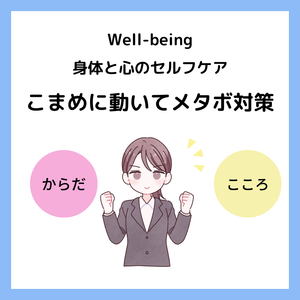

健康サポートプロジェクトでは、身体と心を整え、Well-Beingの実現を目指す取り組みの提案を行っております。

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指します。

おへその高さの腹囲が男性85cm・女性90cm以上で、かつ血圧・血糖・脂質の3つのうち2つ以上が基準値から外れると「メタボリックシンドローム」と診断されます。

(~厚生労働省HPより~)

生活習慣はライフステージによって変化しますが、生活環境が大きく変わるのが20~30代ではないでしょうか。

20~30代は就職や結婚・出産など生活環境が大きく変わり、運動不足、睡眠不足、ストレスなどから、食生活の偏りや過食など不摂生な食習慣になりやすく、肥満が増加する年代でもあるのです。

メタボは糖尿病・高血圧症・脂質異常症・動脈硬化などの様々な病気のリスクを高めるだけでなく、心にも影響を与えることもわかってきました。

うつ病の発症は、生活習慣やメタボ関連疾患がかかわっていることがあるのです。

またメンタルの不調からもメタボを引き起こしやすくなるとも言われています。

メンタルの不調を起こした経験がある方は、起こした人に比べ、メタボが悪化した生活習慣病を抱えているそうです。

心も体もWell-beingであるためには、ストレスを解消したり体を動かしたりして、こまめセルフケアが大切です。

慢性的にたまるストレスはコルチゾールの分泌が上昇し、血中の糖が増え、内臓脂肪の蓄積が促進されますのでメタボを起こす引き金にもなります。

自分が好きなことや心地の良いことをしてストレスを解消するのも、メタボ予防なのです。

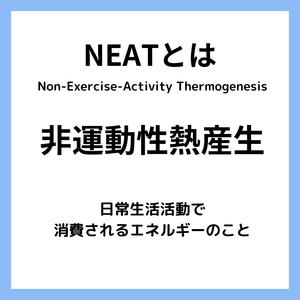

また、忙しくてなかなか運動を行う時間がない、スポーツが苦手という方も、日常生活でこまめに身体を動かすことで1日の消費エネルギー量を使う事が出来ます。

NEAT(非運動性熱産生)は、日常生活で消費されるエネルギーのことです。

立ったり、歩いたりしてNEATを増やすことができるんですよ。

現代人は座りすぎだと言われますが、あえて立つ・歩く。

エレベーターやエスカレーターに頼らず階段を使うことはメタボ対策にもなります。

ぜひ、こまめなセルフケアを実践してみてください。

健康サポートプロジェクトは、法人さま、個人さまを対象とした健康支援事業です。

皆様のWell-Beingと、健康維持、増進、体力づくりを応援します。

様々な健康セミナーをカスタマイズしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

■健康サポートプロジェクトの

法人・団体様向け健康セミナー

お客様のニーズをヒアリング、

それに基づきカスタマイズしたコンテンツの

セミナーやエクササイズを監修します

●詳細は弊社HPより

http://www.kenko-support.net

●弊社Instagram

健康サポートプロジェクト

法人向け健康運動コンサル

(@ksp_officialwellbeing)

健康サポートプロジェクトです。

●男性更年期障害(LOH症候群)とは

男性更年期障害(LOH症候群)は、

身体的には全身の疲労感や倦怠感、

性欲低下、ED(勃起障害)、不眠、

肩こりなど、精神的には気力の衰え、

集中力の低下、イライラ、抑うつなど、

症状は多岐にわたります。

現代、(特にコロナ禍)において、

男性更年期障害(LOH症候群)の症状を訴える

男性が数倍に増加したと言われています。

●男性更年期障害(LOH症候群)の原因

ヒトは、様々な内分泌(ホルモン)環境によって

コントロールされています。

男性にとって、男性ホルモンである

テストステロンは、身体中の多くの臓器に

影響を及ぼす重要なホルモンです。

そして、血中のテストステロンレベルは

加齢とともに低下していきます。

男性更年期障害(LOH症候群)は、

加齢と共に男性ホルモンが徐々に

減少することによって起こる

様々な症状のことを指します。

女性は閉経というイベントで

女性ホルモンが急激に減少することが

きっかけとなって更年期障害となります。

それに対して男性は加齢とともに

男性ホルモンが徐々に減少してくるために、

更年期障害の診断が困難である場合があります。

加齢以外にも、環境の変化や重度のストレスなどが

原因で男性ホルモンが急激に減少し、

そのために男性更年期障害の症状が

発生する場合もあります。

●男性更年期障害(LOH症候群)の症状

●男性更年期障害(LOH症候群)予防

健康的な生活習慣をすることで、

老化のストレスである酸化ストレスを下げて、

男性ホルモンを上昇させることが期待できます。

ごくごく当たり前な「健康的な生活」

を目指すことが、

男性更年期障害を改善させていく

手がかりとなっていきます。

脳を活性化させるウォーキングをするためには、脳に刺激や情報をしっかりと集める様な歩き方を心がけましょう。

私たちの脳は、ただ歩くという事だけで、脳は細かな指令を身体に伝えています。

1歩あるけば1回、1000歩歩けば1000回、一万歩あるけば一万歩指令を出しています。

その他、景色を見たり、自然に触れたりすると、脳の機能がフル回転になります。

脳を活性化させるには、ボーッと歩くのではなく、周囲に注意を払いながら歩くようにしましょう。

また、歩くコースをパターン化させてしまうと脳への刺激が少なくなってしまいます。

時には見知らぬ街のコースを歩くのも脳には良いでしょう。

他にも、目標やコースを設定し計画したり、

距離やスピードに変化をつけたり、

歩いたコースや歩数、または距離を記録したり、

歩きながら見つけた草花を調べてみたり、スケッチしたり、

詩や俳句を書き留めたり…と、

自分の頭の中で感じ考えたことをアウトプットし客観化するという事は脳の機能をより高めます。

いつものウォーキングがマンネリ化にならないようにすることが大切なので、

歩き方を工夫してみましょう。

A:

お天気が悪い日は屋外に出て運動ができませんが、室内でもウォーキングすることはできるのですよ。

その場歩きなので、景色の変化を楽しむことはできませんが、テレビを見ながら、または歩く速度に合った音楽をかけながら身体を動かすことは可能です。

自宅でのウォーキングのコツは、前に進めない分負荷をかけることです。

大きく手を振って、ももを高く上げ、その場でしっかりと足踏みしましょう。

また、動きの大きさはそのままで動きの速度を上げると、強度も上がります。

運動は総量が大切ですので、1回10分を3回に分けて行っても、1日30分運動したことになります。

隙間時間を有効利用して身体を動かしてみましょう。

A:

朝起きて、昼にかけて運動をすると、

自律神経の交感神経(活動的に動く時に優位になる神経)が働きます。

夜は、質の良い睡眠で疲れが取れるように、

副交感神経が(リラックスするときに優位になる神経)働きます。

私たちは毎日、交感神経と副交感神経が拮抗し生活リズムのバランスをとりながら過ごしています。

夜に激しい運動をすると、本来副交感神経が優位にならなければいけないですが、

交感神経が優位になり、寝付けなくなることもあることを知っておきましょう。

朝のうちにウォーキングができない方もいらっしゃると思います。

そういう場合、夜に軽くウォーキングをすると心のリフレッシュやストレス解消になる場合もあります。

どちらの時間帯が良いということは無いですが、自律神経の性質を知り、身体と心に良いウォーキングをすることが大切です。

ちなみに、夕方は1日の内でも私たちの体温が熱くなる時間帯だと言われています。

朝起きて少しずつ活動し、スムーズに身体が動かせるようになるのも夕方です。

夕方に動くのも、動きやすいかもしれませんね。

自分がウォーキングできる時間帯に取り入れて、長く継続できるライフスタイルを目指しましょう。

A:

速く歩くと、呼吸もハァハァと激しくなり、心臓もドキドキと鼓動が速くなります。

これは、筋肉の運動量が増加したことにより、酸素を今まで以上に筋肉やその他の身体に届けなければならなくなり、心臓から速く血液を送るために起こることです。

酸素は、人が動くため、生きるために最も必要なもの。

酸素は呼吸をすることにより、体内に取り込まれ、血液のヘモグロビンと結びつき全身に運ばれます。ウォーキングは、このような血液の流れを促進させ、全身に酸素を運ぶ働きを助けてくれるのです。

結果、

心臓と肺が強くなり、

コリが軽減し、

身体が動かしやすくなり、

(脳も酸素を消費するので)脳が活性化し、

内臓の働きが良くなる…と。

身体にとって良い働きかけをしてくれます。

酸素を身体に取り込む能力を上げるには、ゆっくり歩くよりも、全身の筋肉を使って速く歩くことがおススメですよ。

みなさんは、1日にどれくらい歩かれていますか?

健康の指針「健康21」の令和元年の平均歩数は以下の通りでした。

平均と目標の値と皆様の日頃の歩数を比較していかがでしたでしょうか。

病気を防ぎ、体力づくりをするために、1日1万歩を目安とすることが一般的に言われてきましたが、

コロナ禍で出歩く機会も減っていますし、子育てや出産・介護など、様々な理由によって時間が無い方もいらっしゃいますので、意図的に歩く機会をつくらないとなかなか1万歩を歩くというのは難しいですね。

では、なるべく目標の歩数や、1万歩という数を歩くために

生活習慣にどうウォーキングを取り入れたら良いでしょうか…。

●ウォーキングアプリをダウンロードする

まずは、今の運動量を把握することから始めましょう。

スマートフォンアプリのウォーキングアプリを取り込むと、歩数や距離や速さなどを知ることができます。

数字で視覚化されることで、少しでもより良くなろうと、やる気も出てきますのでアプリをダウンロードして使ってみましょう。

●プラス1000

まずは今歩いている歩数に、プラス1000歩にしてみましょう。

プラス1000歩は、おおよそ歩く時間に換算すると10分(ご高齢の方はもう少し時間がかかります)。

距離は600~700mプラスです。

●目的を持つ

お勤めの方は、会社へ行くまでの道のりを、電車ではなく徒歩に変えてみることをお勧めします。

だいぶん遠いところに会社がある方は、1駅分歩いてみるのはいかがでしょう。

リモートワークやお勤めでない方は、時間を意図的に決めて歩きに出るというのはいかがでしょうか。

歴史が好きな方は、史跡まで歩いていく…

小説や映画の舞台になった場所を歩いて訪ねてみる…

草花が好きな方は、公園や花畑まで歩いて見に行く…

買い物へ行くときは歩いて出かける…など、

自分だけのテーマを決めれば、歩くのも楽しく感じます。

ご自身の好きなテーマをや目的をもって、ぜひ日常生活に歩くことを取り入れてみましょう。