プロフィール

健康サポートプロジェクト

合同会社健康サポートプロジェクトです。 10数年にわたって健康経営を推進する企業・団体様向けに健康セミナーや研修コンテンツ等で具体的なサポートをおこなってきました。 福利厚生や労災対策として従業員の方が生活習慣の中で無理なく継続できるエクササイズをご紹介します。

最近の記事

- ■[声のブログ・第826]モブキャラやわき役で生きるのもいい!

- ■[声のブログ・第825]ノウハウものでもオチのある話でもない「電車遅延でのストレス」

- ■[声のブログ・第824]みんな×暗闇×大音量=メンタルヘルス

- ■[声のブログ・第823]小さな世界でグルグル

- ■美活ウォーキング@大神神社 ご参加ありがとうございました [声のブログ・第822]感情が動いた記憶は忘れない

- ■[声のブログ・第821]プラットフォームで足踏みする ~今週のふり返り~

- ■【ウェルビーイング経営サポート】@サングラス・眼鏡等製造卸売の株式会社デューク様

- ■[声のブログ・第820]自分を守る気付く習慣(詐欺電話)

- ■本を買いに行きました。

- ■[声のブログ・第819]マンネリ打破!生活に変化をつける

エストロゲン子の美活ウォーキング

カテゴリ

- column

- お知らせ

- エストロゲン子・子宮筋腫に悩まされて

- スポーツ栄養学

- 日々のログ

- 読書・映画鑑賞・執筆活動など

- 転倒予防DAY

- 防災フィットネス

- [Well-Being]声のBLOG

- [スタジオBodyLux]BodyLux365 コミュニティ

- [スタジオBodylux]スタジオのこと

- [フィットネス&ウォーキング]指導者育成

- [フィットネス]アクアダンス

- [フィットネス]スイミングダイアリー

- [フィットネス]スタジオエクササイズ

- [フィットネス]メルマガ

- [フィットネス]水中ウォーキング

- [フィットネス]海外研修リポート

- [フィットネス]運動指導者向けワークショップ案内

- [プライベート]愛しの愛犬

- [プライベート]暮らし

- [プライベート]趣味

- [マインドフルネス]ボディケア・脳と身体

- [マインドフルネス]マインドフルネス・栄養など

- [マインドフルネス]心理学・コーチング

- [健康経営]健康サポートプロジェクト活動

- [健康経営]活動レポート

- [実験]ケトジェニックダイエット

- [実験]料理

- [歩き方教室]お客様の声

- [歩き方教室]ウォーキングコース・スポット

- [歩き方教室]ウォーキングライフ

- [歩き方教室]ウォーキング質問箱

- [歩き方教室]ランニング・ウォーキング教室

- [歩く旅・走る旅]ご時世

- [歩く旅・走る旅]ご縁のあるお店屋さん・商品

- [歩く旅・走る旅]わたしが見つけた日本製

- [歩く旅・走る旅]マラソンコース

- [歩く旅・走る旅]ランニングダイアリー

- [歩く旅・走る旅]京街道

- [歩く旅・走る旅]兵庫スポット

- [歩く旅・走る旅]史跡・城址・地図読み・サンクチュアリ

- [歩く旅・走る旅]大阪の史跡

- [歩く旅・走る旅]大阪スポット

- [歩く旅・走る旅]旅のみちすがら

- [歩く旅・走る旅]東海道&中山道を走る旅

- [歩く旅・走る旅]江戸の暮らし

- [歩く旅・走る旅]自分の足で行く旅

- [歩く旅・走る旅]花日記・鳥日記

- [歩く旅走る旅]京都スポット

- [美活ウォーキング無料公開レッスン]最新情報

- [美活ウォーキング無料公開レッスン]緊急アナウンス

- [美活ウォーキング]ウォーキングイベントお知らせ&レポート

- [美活ウォーキング]レッスン案内

- [走る旅・歩く旅]トレーニング

スタジオBodyLux

- スタジオBodyLux

ウェブページ

- ■防災教育×エンターテインメント【防災社内イベント・防災社内運動会・出展のためのイベントなどを企画している担当者の方へ】

- ■【健康経営】社内運動イベント・社内ウォーキングイベント企画・運営

- ■2025.7月オンライン・対面・パーソナル各レッスンのご案内【おけいこ・ならいごと・教室】歩き方、姿勢改善、ウォーキング、健康体力づくり

- ■募集中【おけいこ・ならいごと・教室】姿勢改善|ウォーキングレッスン|ウォ-キング教室|歩き方教室|からだととのえるレッスン|BodyLux365会員 |

- ■【レッスン案内】募集中・定期開催 ウォーキンググループレッスン 金・土 午前中クラス

- ■【世界一奥さんのことを愛している男性の方へ】ウォーキングレッスンをプレゼントしませんか?

- ■健康サポートプロジェクトは皆様のWell-beingと健康経営をサポートします。

- ■ウォーキングBasicコース

- ■健康的に美しく歩く!ウォーキング教室・からだととのえるレッスンサービス概要

- ■【市町村・地域・法人・団体向け】ウォーキングの講演会・教育・イベント企画・体験型レッスン企画のご担当者様へ/指導者育成・健康セミナー・姿勢 歩き方講演会・ウォーキング講演

- ■知って得するウォーキングの効果

- ■コロナ禍で変わったランニングスタイル。東海道・中山道を走る旅

- ■【中山道を走る旅】女一人で行ってみよう!京街道・東海道・中山道を日本橋まで走る旅 #ランニング #中山道

- ■声のBLOGアーカイブ

- ■[おひとりさま 大阪歴史健康ウォーキング]お申込み

- ■【コラム】登山やウォーキングに必要な水の量と、ザックが重くなったらどうなるの?

- ■体内時計と睡眠

- ■女性のためのランニング教室・アドバイス

- ■【特集】冷えを解消・第二の心臓と言われる「ふくらはぎ」を動かそう!

- ■【特集】脳の活性に身体を動かすのは良い?

- ■【特集】古代の人類は1日20km歩いていたんだそうな。歩くことは脳と身体の健康法

- ■ウォーキング 講師・歩き方専門家[姿勢・歩き方・健康ウォーキングセミナー講師/坂田純子]

- ■メタボに続く国民病「ロコモティブシンドローム」チェックとトレーニング

- ■ウォーキング大辞典

- ■ウォーキングは身体にイイコトだらけ【効果的なウォーキングと身体に及ぼす効果】

携帯URL

« 2021年11月 | メイン | 2022年1月 »

2021年12月

2021年12月31日 (金)

■【2021年大感謝祭】今年も干支の活学・2022年「壬寅」をよむ

安岡正篤先生曰く、

「人間は幾歳になっても「化して行く」ことが大事であります。

といっても、ただ化することはできない。

やはりそれだけの〝きっかけ〟が必要であるし、また化するだけの〝意味・信念・哲学〟を持たなければならない。

干支はその〝きっかけ〟をつくる上にまこと意義深いものがある。」とおっしゃいます。

干支は占いではなく、生命の発生・成長・収蔵の過程、あるいはエネルギーの変化の過程を時代に当てはめて解説したもので、先達が残してくれた歴史と経験の哲学。

年末年始に干支を読むことはもう十数年続いていることで、本格的に四柱推命を学びに通ったこともあります。(人の人生をよむためではなく、社会の風と波にうまく乗るための学びです。)

そんなことで、今年も1年を振り返り、安岡正篤先生のご本を片手に来年の干支をよんで過ごしておりますよ。

去年の年末は、2021年「辛丑」をこう過ごそうと宣言していました。

〝牛歩・持久力(継続)・結ぶ〟のキーワード。

丑はゆっくりゆっくり着実に進む象徴。

また物事を変える意味。

なかなか進まずの伸び悩むが、昔からの努力や夢をあきらめず長期的に牛歩で進めば変わる。

できることで、ご縁を結び・つなげ・力を合わせて頑張っていこう。

コロナ対策は引き続き続けていくこと。

こんな2021年の見通しができた。

キーワードをもとに丑のようにどっしり動いていきたい。

よって、牛歩でマイペースを心がけ、出来ることを行っていきました。

コロナ禍によって制限されたことも沢山ありましたが、新しくできるようになったことも多かった様に感じます。

物事を変えるため…という事もありますが、10年の節目で事業を「法人化」しました。

2021年に動いてきたことが、未来に繋がると良いです。

去年はコロナによって自粛させていただいたお礼参り。

今年は毎年恒例の大神神社へお礼参りさせていただきました。

・

・

・

さて、来年は干支(かんし)でいうと壬寅(みずのえ・とら)年。

1つずつよみながら、来年をどう過ごそうか思案する日でございます。

「壬」は十干の9番目にあたり、壬には3通りほどの意味があります。

1つ目の意味は、「壬」の字は、中の一が長く、胎児ならば大きくなってお腹が膨らんでいる姿を現し、妊娠の妊に通じると言われます。

2つめの意味は、「ひっ提げる」と言う意味があります。

いろいろな問題を持たねばならぬという事から人偏にすると任と言う字にもなります。

また荷を担うという意味も持ち、事を担当する、役目に就く、責任を持つという意味に用いられ、任命・任用という言葉も表しています。

3つ目の意味は、「へつらう」と言う意味です。

任は、意思が弱く人にへつらう人間のことを任人というように、軟弱な木でしなやかで弱いことにもつながり、人に最も注意を払わなければならない年だと言われます。

前年からの諸問題が一層増大して、そのために任務・仕事がますます惹起してくる。

したがってそれを立派に処理する、事に任ずる人が出て来なければいけない。

しかし、私心・私欲・野心を持つ人が出てくると見なければならないので注意が必要。

┈┈┈┈┈┈┈┈

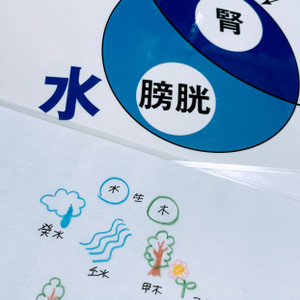

「壬」は陰陽五行論では「水の兄(水の陽)」

大河の象徴。大きな水の流れ。

五行の「水」は静寂・堅守・停滞・冬の象徴。

「陽」は激しい・大きいといった意味。

よって「壬」は、厳冬、静謐、沈滞を表している。

冬の期間は草木があまり成長しない。

壬に相当する季節は冬。

動物が冬眠するように、栄養とを温存させておきましょう。

膀胱を養生をすると良いと言われます。

特に、塩分の摂りすぎ注意。

骨・髪に病状が発症しやすい。

恐れる・驚く・栗(リツ)の感情に注意。

「寅」は十二支の3番目で、生命の循環で言えば初めの位置に近く、誕生を表しています。

文字の意味は、豊穣を助ける螾(みみず)が土の中で活動し、春の芽吹きが始まった状態。

「寅」の字の真ん中は、手を合わせる、約束する、誓うの象形で、下の八は人を表しています。

寅畏(いんい)という語に寅が使われるように、意味は「つつしむ」ことであります。

また寅は演に通じ、進展を意味します。

助けることにもつながり、謹んで協力することを寅亮(いんりょう)ともいい、

転じて、同寅(どういん)と言えば同僚であり同僚の誼(よしみ)の事で、寅誼(いんぎ)と言います。

志を同じくするもの相約し、謹んで時務を進めなければなりません。

┈┈┈┈┈┈┈┈

「寅」は陰陽五行説では「木の陽」に分類されます。

季節は新しい芽が出る立春の2月。

物の芽が地面から出て引っ張り出して伸ばす。

五行の「木」は成長・発育・誕生・春の象徴。

「壬」と「寅」の関係は、「水生木」の「相生」と呼ばれる組み合わせとなります。

「水は木を生ず」水が木を育てる。

つまり「壬」が「寅」を補完し強くする関係となります。

寒さや冬の中でも芽吹くものがあり、冬が厳しいほど、生命力が溢れるように芽吹くことを表します。

冬が厳しくてめげそうになっても、〝必ず生まれる!大きく成長していくのだ!〟という事を頭に置きながら過ごそうと思います。

そして、人を見る目や人選はとても大切。

任せるべき人・信頼できる人にはしっかりと任せ、相互に協力しながら時務に当たることで発展させていきたいものです。

[さいごに]───────────────────

安岡正篤先生は、「時代の流れや、天変地異を読む時の基本は60年」とおっしゃいます。

60年前の壬寅は、昭和37年(1962年)。

その当時を振り返ってみると、薬害問題や火山の噴火(2件)・九州・西日本に豪雨で死者・不明227人の他、列車事故など。

大きな問題もあった一方、北陸トンネル開通やテレビ契約の件数が多数になったことや東京都、世界初の1000万都市になるなど、経済発展の「芽吹き」もありました。

平穏無事に…というわけにはいかないかもしれませんが、冬の後には必ず春が来ると、前を向いて過ごしたいと思います。

楠公さんや正行さんのゆかりの場にもお礼参り。

今年の走り納めも無事終了。

今年も健脚で過ごせたことに感謝です。

弟の手が加わった手打ちそば、最高に美味しかったです。

よき年越しです。

───────────────────

コロナ禍二年目の冬。

関わってくださった皆様、

相変わらずお付き合いくださった皆様、

お客様、企業様、家族、友人…

本当にありがとうございます。

健やかな良い年をお迎えください。

新年のあいさつは喪中につき失礼させていただきます。

*☆*―――【感 謝】―――*☆*

2021年12月29日 (水)

■年越しの準備、順調ですか?

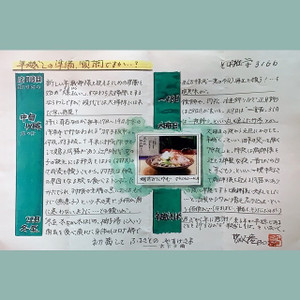

毎年の大晦日の楽しみ!それは、弟の手打ちそば。

昔から、年末には自分で打った年越しそばを食べさせてくれていました。

今は、弟も仕事が忙しく、義父さんが第二の人生にと隠れ家的蕎麦処を開業されていたので、毎年届くものは義父さんが手打ちしてくれたもの。

蕎麦粉は大野市(在来種)勝山産。

それを石臼で挽き、香り豊かな栄養価の高い全層粉を恕の心を込め打ってくださっています。

ところが、今年は弟も少しお手伝いしたそうで。

久しぶりに弟の手が加わったものをいただく年越しが待ちどおしいです。

もう1つの楽しみにしているのが、お蕎麦と一緒に送られてくる〝そば雑学〟

2021年のそば雑学によると…

大晦日は、〝年ごもり〟と言って一晩中起きて歳神様をお迎えする風習があり、

この夜に早寝すると歳神様に失礼をした…と、白髪やシワが増え老け込むとい俗話があるのだとか。

これは!徹夜しなければっ!(笑)

今年もそばをいただきながら、過ぎゆく年に感謝できることが、それこそ有難いです。

みなさんは、年越しの準備は順調ですか。

2021年12月28日 (火)

■仕事納め

仕事納め!

・

・

・

と、言いたいところでしたが

人身事故のため駅のホームで90分以上電車を待ち、今年最後のレッスンに間に合うことが出来ませんでした。

走っていくにも、1㎞あたり3分半の速さで走らないと、到着できない距離だったので、ただ電車を待つことしかできず…。

レッスンに穴をあけてしまうという心理と、この寒さの中ジッと立って待っているのは、とてもからだに堪えました。

レッスンは予約満員だったという事で、2021年最後のレッスンを楽しみにしていただいていたお客様や、急な代行を引き受けてくださったスタッフさんに大変な迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ございません。

今年最後の挨拶と感謝の言葉は直接お伝えしたかったですが、

〝コロナ禍の中レッスンにご参加くださいまして、本当にありがとうございました。〟

年末になると、物騒なことや事故なども増えますので、

気を付けて、余裕を持った行動をしたいものです。

なんとなく締まらない2021年だなぁ。あと数日でしっかり締めたいな。

また来年もよろしくお願いします。

2021年12月27日 (月)

■暮れ

水回り、キッチン、冷蔵庫など…。

2022年の歳神様をお迎えしたいのと、

年越しをスッキリ過ごしたいと、掃除三昧です。

毎年、寺社仏閣での煤払いの日あたりから掃除をし始めたい!なんて思いながら、

仕事と同時並行はなかなか難しいのが現状。

健康づくりと一緒で、日ごろからコツコツしておけばギリギリになって慌てることは無いけれど、今年もあとわずか…となってから大慌て。

皆様はいかがですか?

・

・

・

お正月の着物もお義母さんに出していただきました。

名古屋帯でお太鼓結びと着付けの猛特訓を。

かわいい羽織をいただきました。

あとは、長襦袢に半襟をつけるだけ!

お正月が楽しみです。

皆様は、どんな年末をお過ごしでしょうか。

お忙しい日々をお過ごしのことと存じますが、よい年末をお過ごしくださいませ。

2021年12月26日 (日)

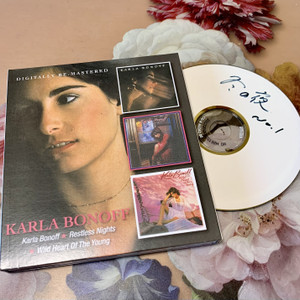

■カーラボノフ

〝冬の夜 NO.1〟

冬にヘビロテで聴いていたCD。

プログラミングの日付を見ると1995年に作られたようです。

記憶は定かではないけれど、通っていたカフェのKさんのお兄さんがCDを貸したお礼にと、冬にピッタリの選曲で構成してくださったもの。

1曲目に入っている曲が、雪の中の運転にとても合っていて、

当時、真っ白の風景を横目に福井から金沢間の通勤の車中でよく聴いていました。

ただ、ずっと曲名がわかりませんでした。

年末の片づけでCDが出てきたので、〝そういえば、曲を流すと曲名がわかるアプリがあったな〟と曲名を探してみることに。

探し続けていた曲は、

カーラボノフのデビューアルバムで、タイトル〝カーラボノフ〟。

その中の〝Lose Again(また一人ぼっち)〟と言う曲でした。

謎が解けてスッキリです。

大阪の冬は滅多に雪が積もら無いけれど、今年の冬は〝Lose Again〟を聴こう♬

✼┈┈┈┈┈┈┈┈┈✼

[CD手に入れました!]

1977年 カーラボノフ

1979年 ささやく夜(原題:Restless Nights)

1982年 麗しの女〜香りはバイオレット(原題:Wild Heart of the Young)

✼┈┈┈┈┈┈┈┈┈✼

2021年12月25日 (土)

■【読書】百田尚樹さん「影法師」 読了!

影法師 読了。

友情と言うか愛情に涙。

こんな〝人情〟は、今の時代は無いだろうなぁ…

時代小説は頭の中で映像化しないと読めないのって、勝手にキャスト。

豪華キャストになっちゃった。

ロケ地は、百姓一揆が多かった富山を選び、故郷の城下町をイメージしながら。

クライマックスの北国街道から追分〜碓氷峠〜坂本のシーンは、中山道の旅を思い出しながら。

ただでさえすごく素晴らしい作品ですが、

自分が剣道部だったこともあって、もう一度再読したいくらいの面白さでした。

✼妄想キャスト┈┈┈┈┈✼

●名倉彰蔵(戸田勘一): 岡田准一

●名倉みね(彰蔵の妻):蒼井優

●戸田千兵衛(勘一の父):中井貴一

●戸田ぬい:(勘一の母):和久井映見

●戸田千江:(勘一の妹)高畑充希

●磯貝彦四郎: 向井理

●磯貝又左衛門(彦四郎の兄):中村トオル

●丸尾双兵衛:(戸田家の隣家で父の友人):小日向文世

●双兵衛の妻:坂井真紀

●丸尾保津:杉咲花

● 葛原虎之丞(勘一の友人):青木崇高

●中村信左(勘一の友人。後の大坂方勘定奉行):勝地涼

●飯田源次郎(勘一の友人):濱田岳

●富樫九郎右衛門:和田正人

●成田庫之介(一揆に対応した町奉行):眞島秀和

●万作(百姓一揆の首謀者):西島秀俊

●丹波屋 ウーマン村本

●桧垣 伊藤英明

●伊東益次郎:東幹久

●滝本主税:古田新太

●木谷要之助:岡田将生

●恵海:平岳大

●五郎次:江本明

●明石兵部:大谷亮平

●島貫老人:田中 泯

●藩主昌国公:大沢たかお

2021年12月24日 (金)

■楽しいクリスマスを

我が家は、クリスマスも楽しませていただきますが、

クリスマスよりも、12月23日の上皇陛下お誕生日&東条英機さんたちが処刑された日の方が、どちらかと言うと大切で…

先人の皆様に感謝しながら過ごす日と言いましょうか。

なんと、上皇陛下は米寿をお迎えになられたそうです。

88歳のお誕生日おめでとうございました。

今日は、今年最後の金曜日のレッスンをさせていただき、

晩の食事のための買い出しを近鉄阿倍野にて…激混雑でした。

年末ジャンボ販売の最終日にも滑り込めて、大みそかまで夢が大きいです。

いつもと何ら変わりないのですが、少しだけクリスマスに便乗し、

今はプチホームパーティーの準備に忙しくしております。

・

・

・

夕刻、着付けの練習を3回ほど。

来年の夏、初秋にと、自分で自分にプレゼントを買いました。

家紋がモノグラムみたいにデザインされているシルクの着物です。

我が家の家紋も実家の家紋も、生地のどこを探してもありませんが、なんだか面白くて。

ウールの着物でも練習。

家で簡単に洗えるので、冬のヘビロテですが、

ゴワゴワしていて着付けるのが難しいです。

話は変わりますが、

ここ最近のニュースによると、日本和装ホールディングスは、家紋を維持、継承し、世界に向けて広く普及することを目的に「家紋登録事業」を立ち上げたそうです。家紋がない方も登録で新たに作れるのだとか。

きものと縁の深い家紋が世界中に普及することで、きもの需要が高まるのを期待し、

今後、日本国内やG7を中心に普及活動を行い、中国や東南アジアへの展開も検討しているそうです。

世界中にきもの文化が広まるのは良いことですが、

日本の文化だから、まずは日本人が大切にして国内で普及できるようにしていけば良いのでは…?なんて思っちゃうのは、保守的なんでしょうか。

まぁ、クリスマスより12月23日が大切だと思うので、完全なる保守ですね![]()

みなさま、楽しいクリスマスを。

2021年12月23日 (木)

■2021年・年末に想う〝50歳からの健康とは〟

一昨日、流し聞きしていたインターネットチャンネルから、

こんな言葉が耳に飛び込んできました。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

〝50歳までは10歳から20歳の時と同じで、社会に出るための勉強期間。

例えば運動をしてづくりをし、勉強して知識を得て人間として完成していく…

50歳からは肉体は下り気味。

お金のことや健康、人間関係を大切に考える…

50代は60歳から90歳までをどう生きていくかを考える…〟

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

流し聞きしていたものが、突然聞き流せなくなりました。

50歳、

もう人間として完成しているのかな…まだまだだなーなんて考ます。

孔子は『論語・為政』に

「子曰く、吾十有五にして学に志す、

三十にして立つ、

四十にして惑わず、

五十にして天命を知る、

六十にして耳順う、

七十にして心の欲する所に従えども、矩を踰えず」

と、唱えましたが、

50歳代になってますます惑ってるのが現実![]()

今年初めのBLOGに健康についてこんなことを書いていました。

「健康とは、どんなに無理をしても疲れず、病気にもならない強靭な身体を作ることではなく、老いや病気、不調などと共に生きながら、しなやかに楽しく生きていくこと。」

同年代の人たちがガシガシトレーニングしていたら、40代までの自分は「じゃ、私も!」と奮起したものですが、50歳からは何でも〝ほどよく〟でマイペースを心がけ、従来のやり方から、あと50年動ける身体づくりを継続中。

女性は閉経すると何かが抜けて強くなるなんていう人もいますが、

いやいや、女性ホルモンの減少による身体の変化は、骨(骨粗しょう症や組織の摩耗や弱化)をはじめ免疫も…そして、皮膚(しわ・たるみ)、髪(白髪や抜け毛)までもデメリット>メリット。

もちろんメリットもありますが、デメリットの方が大きいことを忘れずに…なのです。

お守りホルモンである女性ホルモンが分泌されているうちに、丁寧に身体を使わせていただきましょう。

お守りがなくなったら、さらに丁寧に健康に気を付けて身体を使って行かなくてはなりませんね。

心も身体も健やかに…

いつまでも笑顔が多い日でいたいもの。

兎にも角にも、健康に気を付けて

60歳から90歳を元気に過ごせる身体と精神を意識し、日々過ごしたいです。

今年もあとわずか、今日健康でいられることに感謝です。

またまた沢山のリンゴをいただいたので、

無糖・皮付きジャムをつくりましたよ。

充分甘くておいしいです。

ゆっくりと手作りする時間も心の健康です。

2021年12月22日 (水)

■コラム[京街道・東海道]京街道と東海道

全国統一をした豊臣秀吉は、慶長三年(1598年)8月18日に生涯を終えました(62歳)。

それから二年後の慶長五年9月15日に関ヶ原の戦いが起こり、徳川家康率いる東軍が石田三成らの西軍相手に勝利しました。

家康は慶長八年2月12日に征夷大将軍に任ぜられ幕府を開きます。

慶長二十年5月の大坂夏の陣で徳川方が勝利し大坂城は落城。

5月8日に豊臣秀頼と淀殿が自害し豊臣家は滅亡しました。

元和二年(1616年)徳川幕府は、京都・伏見と大阪を結ぶ京街道に、伏見宿、淀宿、枚方宿、守口宿の4つの宿場を置きました。

幕府は、東海道、中山道、日光道中、奥州道中、甲州道中を主要五街道とし、幕府直轄としました。

なかでも、江戸と上方を結ぶ東海道は重要な街道とされ150前後の大名が参勤交代に利用。

京都、大阪、長崎と江戸を往来する幕臣や多くの庶民も利用しました。

東海道は、江戸の日本橋を起点とし、京都の三条大橋を終点とし、五十三の宿場があります。

しかし、幕府は大津宿から山科の髭茶屋追分で三条へ向かうルートと京街道で大阪に向かうルートも東海道として把握しました。

この京街道は淀川で伏見から大坂の八軒屋まで、安価で楽に三十石船で下れるので、船を利用するものが多かったそうです。