※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをして…

京街道の旅。

今回は、京街道の前回の続き。

(高麗橋~京橋、京橋~第57次 守口宿)

本記事は、京阪守口市駅~京阪石清水八幡宮駅までの

30㎞の道中の一部(13㎞)を記録します。

■ルート:

京阪守口市駅~守口一里塚~守口市浄水所~淀川河川敷…鵜飼大橋~鵜飼仁和寺大橋~茨田提碑~二十箇用水普通水利組合碑~松ヶ崎地蔵尊~天満宮礼拝所~蓮如腰掛石~光善寺~枚方宿西見附(13㎞)

■京阪守口市駅スタート・守口一里塚~第56次枚方宿西の見附(約13㎞)

京阪守口市駅から、前回の旅を終了した守口一里塚まで

1.5㎞移動してからのスタートです。

●守口一里塚

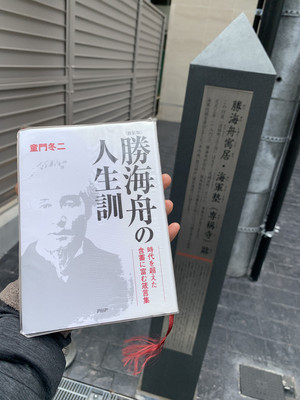

中山道の旅でもお世話になっている地図は

「ホントに歩く東海道」の京街道シリーズ。

歩きではなく、走っておりますが、この地図無しでは前に進めません。

なぜなら、ちまたには便利なGPSアプリなどございますが、

旧街道はもちろん、街道のルートさえ正確でない場合があるのです。

わたくし、中山道ではGPSアプリに騙されそうになり、

この地図に何度も助けられました。

ホントに歩くシリーズは、風人社さんが何名かで下見に下見を重ねてこしらえた地図。

Twitterで活動を拝見させていただいておりますが、

コロナの緊急事態宣言下では足止めをされながらご苦労を重ね

今も少しずつ西から東への中山道地図をこしらえてくださっています。

(緊急事態宣言下の足止めについて:

自分がうつらないように…は勿論なんですが、

それ以上に、地方にウィルスを持ち込まない…という責任感です。

私も旅で目と耳にしましたが、旅人が旅館や宿場にウィルスを持ち込んだ場合、

周辺に住んでいる村の人に申し訳ないという事をおっしゃっていました。

1日も早く安心して移動できる日が来ますようにと祈ります。)

江戸からであれば、一里塚のあたりが〝上の見附〟となり

一里塚付近から西に向かって守口宿がはじまります。

私は逆で、大阪の高麗橋から東へ向かっているので、ここで守口宿は終わりです。

次の旅へとまいりましょう。

●守口市浄水場

守口市浄水場から、地図を差し替えです。大日へと向かいます。

八雲北公園の横から河川敷に入り、

京街道は淀川の土手になります。

広々としてお天気の良い日はのんびりした風景なのですが、

あまり景色が変わらないので、退屈になります。

松ヶ崎地蔵尊のあたりまで、約7㎞以上ひたすら河川敷を直進し、

全く木陰はございません。

風が強い日も進むのが大変ですが、

日差しが強い日に歩かれたり走られたりする方は、

日よけ&日焼け対策をしっかりすることと、

こまめな水分補給を心がけ、熱中症から身体をお守りくださいませ。

●鵜飼大橋

●鵜飼仁和寺大橋

鵜飼大橋から鵜飼仁和寺大橋あたりまで、川と反対側には旧集落があり、

〇番と番号がついています。

なんと、伊能忠敬の測量も、これらの集落を歩かれているとか…。

●茨田堤(まんだのつつみ)

茨田堤:「日本書紀」仁徳天皇11年に記述あり

北河内郡の淀川沿いに茨田群がありました。

茨は、淀川の川筋が枝のように分かれ入り組んでいる様子の事。

このあたりは洪水を防ぐ工事に苦労をしており、なかなか進まずにいました。

天皇が心配していたところ、武蔵人・強頸(こわくび)と、河内人・茨田連コロモコの2人を川の神に供えると堤はできるであろうという夢告があり、

強頸は人柱となりましたが、

コロモコは川の神に向かって「ヒョウタンを川に投げ入れて、浮き上がらすな!ヒョウタンが沈まなかったら偽りの神だ」と言って知恵を使って人柱にならずにすみ、

無事に堤は完成したそうな。

昔は、お城や建物を建てる時にも

人柱となった人がいることを聞いたことがありますが、

人柱になる人も建物を建てる人も命がけ。

なかなかできる事ではないなぁ…と思います。

淀川の茨田堤あたりは、昔人柱になった強頸のおかげで、

私は無事に京街道を前に進むことができるんだと、

感謝の気持ちがこみ上げてきました。

●二十箇用水普通水利組合碑

明治18年(1885年)に起きた洪水は、大阪市内の大半が浸水するという

未曽有の大被害をもたらしました。

ところどころに記念碑が見られますが、

碑には当時の惨状が漢文で記されております。

今、大惨事にならずに済んでいるのは、

昔の人が失敗と改善を繰り返しながら、

未来につなげてくれたおかげだと思いました。

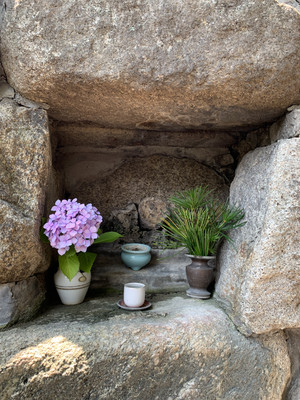

●松ヶ崎地蔵尊

この松ヶ崎地蔵尊を見逃すと、ひたすら河川敷…なのですが、

地蔵尊を目印に、出口という町に入ります。

(私は見逃して、しばらく直進し、無駄に走ることになりました。)

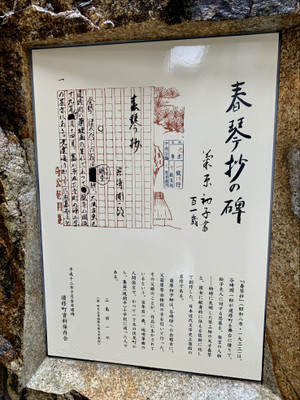

●天満宮礼拝所

天満宮礼拝所は蹉蛇神社の礼拝所だそう。

蹉蛇(さだ)はあしずりの意味。

菅原道真が大宰府の旅の途中で立ち寄った神社。

菅原道真の旅は、妻も娘も同行を許されなかったとか。

娘の苅屋姫が父を追って蹉蛇神社まで来たけれど、道真がすでに去った後で

娘はあしずりをして悲しんだそう…。

なんだか、蹉蛇神社にいってみたくなりました。

●蓮如の腰かけ石

五木寛之の蓮如上人物語を読めば、この石に蓮如上人が腰をかけ

村人たちに講話した姿をイメージできるのでしょう…。

蓮如上人と言えば、本願寺の開祖。

親鸞上人の教えを平易な言葉でとき、

「一心に念仏を唱えるだけで救われる」と布教されました。

84歳の生涯で5人の妻をめとられ、

27人の実子を各地の重要な寺に配置し、

大教団に育てたお方。

なかなかバイタリティがございます。

越前吉崎から小浜を経て丹波・摂津…そしてここ。ここから京都へ。

蓮如上人、よくここまでご移動されましたね。

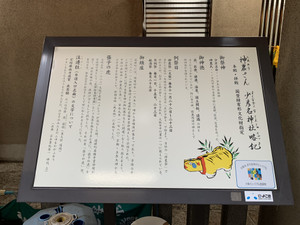

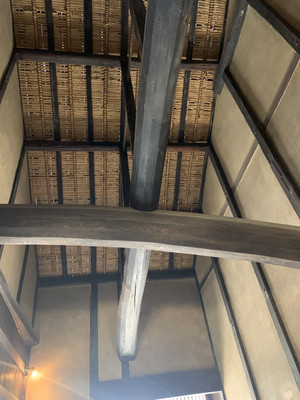

●光善寺(こうぜんじ)

蓮如上人がここを拠点とし、

摂津・河内・和泉各方面に布教したそうな。

誰もいらっしゃられなくて、中には入れずでした。

あ…蓮如様はお留守番ですか。

いらっしゃいましたね。

太鼓楼

●明治図にのこる微妙な旧道

新しい道の様な感じですが、明治図とピッタリ合致する旧道です。

道が分断されていて、間違いそうに…。

大阪は、街道の表示がほとんどないので、難易度高いです。

そして、GPSアプリでは、街道にそれた道が表示されていて、地図が頼りです。

●枚方宿 西の見附

枚方宿の西の見附。

見張りを置く場の事。

参勤交代のお侍さんたちが近づくと、ここに一方が入りました。

さて、いよいよ第56次枚方宿です。

旅を終えて

守口を抜け大日、そして枚方までは、宿場も無く淀川の河川敷をひたすら前進するコースです。

悪天候や炎天下の中ウォーキングやランニングをされる方は、水分補給や日除け対策などをしっかり準備なさると良いです。

この日は青水無月・夏至の日で日差しが夏の様でした。

淀川は、上半身裸で走る男性が沢山いらっしゃいました。

【ウォーキングやランニングをする上での注意】

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

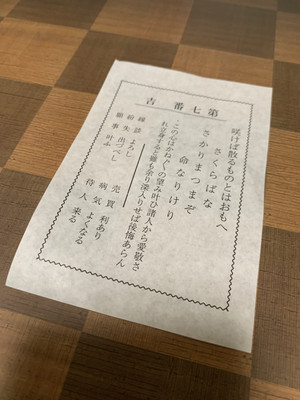

![]() 残り席あとわずか…レッツ!寅イ・2022年開運街巡りウォーキング 開催 →★★★)

残り席あとわずか…レッツ!寅イ・2022年開運街巡りウォーキング 開催 →★★★)