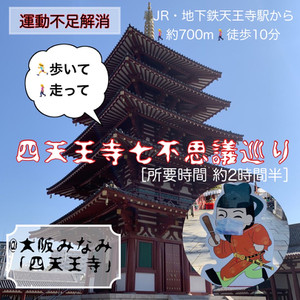

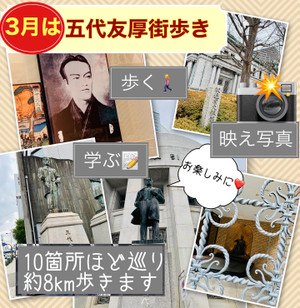

■【大阪ミナミ】大坂の陣ゆかりの地を巡るウォーキングコース

大阪・天王寺~大坂城へ

大坂の陣ゆかりの地を巡る

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

四天王寺から大坂城へ。

歴史深い大坂の陣ゆかりの地を巡りましょう!

歴史好きなお方にはたまらないコースです。

運動不足解消としても、ぜひ歩いてみてください!

途中、空堀商店街には魅力あふれるお店がいっぱい。

心と胃袋をみたしてくださいね

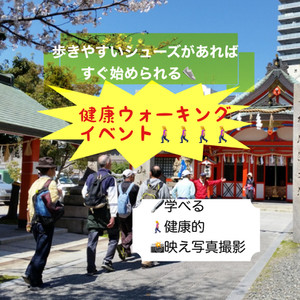

このコースは、2015年大阪の陣400年天下一祭の際、

某ラジオ局とタイアップの3000人ウォーキングイベントで

引率と準備運動&整理運動を指導させていただいた時のものです。

四天王寺から大阪城まで直線に歩くと5km程度ですが、

あちこち寄ると11kmのよい運動になりますよ✌️

(所要時間:四天王寺駅→大坂城/約3時間半)

以下、Instagramの写真でお楽しみくださいませ。

この投稿をInstagramで見る

┈┈┈┈┈┈┈

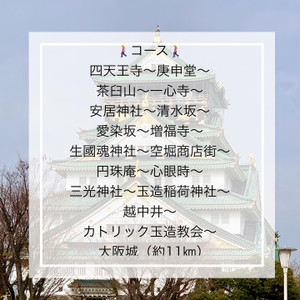

四天王寺~庚申堂~茶臼山~一心寺~安居神社~清水坂~愛染坂~増福寺~生國魂神社~空堀商店街~円珠庵~心眼時~三光神社~玉造稲荷神社~越中井~カトリック玉造教会~大阪城

(約11㎞)

※休憩:ベンチなどはありませんが、飲食店はあります。

※道の状況:歩きやすいです。

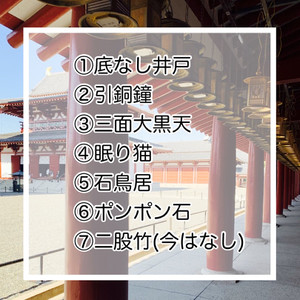

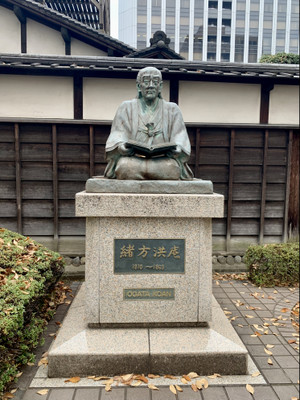

①四天王寺/

戦国時代に荒廃した四天王寺は豊臣秀吉と秀頼の二代に渡って再興されましたが、冬の陣の際に焼失しました。

②庚申堂/

大坂夏の陣の際に真田幸村は庚申堂に伏兵を置き、家臣の穴山小助を影武者に仕立てて出撃させました。

③茶臼山/

大坂冬の陣の際に徳川家康が本陣を置き、夏の陣では真田幸村が本陣を置きました。

④一心寺/

大坂夏の陣で討死した徳川の大名・本多忠朝や松平正勝、林吉忠、篠山十四勇士の墓があり、大坂の陣戦没者供養が営まれました。

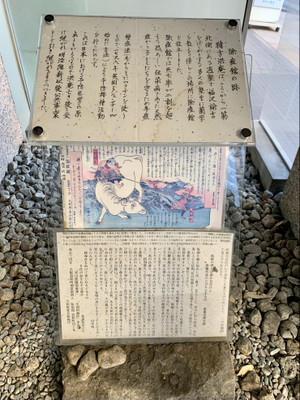

⑤安居神社のさなだ松/

真田幸村が戦に疲れて休息してたところを討ち取られ最期を遂げた場所。

⑥増福寺/

大坂夏の陣討死した豊臣方の武将薄田隼人正兼相(すすきだ はやとのしょうかねすけ)の墓所。

⑦生國魂神社/

日本の国士の御霊を祀る神社。

元々は大阪城の近傍に鎮座しましたが、現在の地に移転。

⑧空堀商店街/

豊臣時代の大阪城南惣堀が水の入らない空堀だったことから由来。

⑨円珠庵/※中は撮影禁止

大坂の陣で真田幸村が勝利を祈願したと言われる鎌八幡があります。

勝ちたい人は祈願を!!!

⑩心眼寺/

出丸城跡。真田幸村と子供の大助の供養のために建てられました。

⑪三光神社と真田の抜け穴/

冬の陣で幸村が出丸を築いた真田出丸の跡地。

⑫玉造稲荷神社/

大阪城の鎮守社。豊臣秀頼像があります。

⑬越中井/

ガラシャは明智光秀の三女。細川忠興に嫁ぐが石田三成の軍勢に攻められたときにこの地で自害(キリシタンは自害禁止で他者の手を借りた)したと言われる場。

⑭カトリック玉造教会と細川ガラシャ/

ガラシャはキリスト教をこっそり勉強したと言われます。

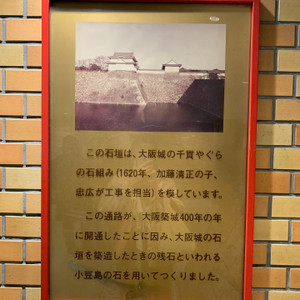

⑮大阪城/

豊臣秀吉が天下統一の拠点として築き上げた城。

慶長20年(1615年)夏の陣で落城する。

その後、徳川幕府が再築するが寛文5年(1665年)に落雷で焼失。

…そして今、みんなの憩いの場になっているのを昔の人は空から見ているのかな。

┈┈┈┈┈┈┈

[和宗総本山 四天王寺]

●所在地:大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18

[アクセス]

各天王寺駅から徒歩10分・約700m

*JR 環状線天王寺駅 …徒歩10分~12分

*地下鉄 御堂筋線・谷町線 天王寺駅…徒歩10分~12分

*地下鉄谷町腺 四天王寺前夕陽ヶ丘駅…徒歩5 分

┈┈┈┈┈┈┈

[大坂城]

●所在地:大阪府大阪市中央区大阪城1−1

[アクセス]どの駅も大坂城に近いです。

地下鉄長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク駅

地下鉄谷町四丁目駅、天満橋駅

地下鉄またはJR森ノ宮駅・大阪城北詰駅

JR大阪環状線大阪城公園駅

┈┈┈┈┈┈┈

ウォーキングを始めたい方、ウォーキング愛好家さん、

ランニングを始めたい方、ジョガーやランナーの皆さん!

ご興味がありましたら、Instagramのアカウントをフォローください。

走る旅、歩く旅、街歩き、レトロなものを中心に記事をpostしております。

歴史ウォーキングコースも公開しています。

名前:じゅんこ🚶♀️歩き旅🏃♀️走る旅

↑ 探してみてね!