■コラム:[京街道]京街道の誕生

大坂と京都・伏見を繋ぐ京街道。

京街道はどのように誕生したのでしょうか?

天正十年(1582年)6月2日、京都の本能寺に宿泊していた織田信長を明智光秀が襲い、

織田信長は天下統一を果たすことなく死を遂げました。

当時羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)は備中高松城を水攻めしておりましたが、

主君の死の悲報を受けて、即毛利氏と講和をまとめ、急いで上方へ帰ってきました。

同年の6月13日の山崎の合戦で、明智光秀を破って主君の仇を報じた秀吉は、

天正十一年4月21日の賤ヶ岳の合戦で信長の後継者選びのライバルであった柴田勝家を破り、

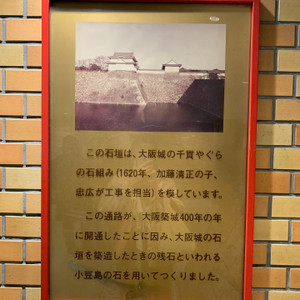

同年9月1日から天下統一の拠点として大阪城の築城を開始しました。

天正十三年7月11日、秀吉は朝廷から関白に任じられ、翌年2月京都に聚楽第(じゅらくてい・じゅらくだい)の建設を開始する。

天正十八年、秀吉は全国統一を果たすが、翌年に関白を甥の秀次に譲り、新たに伏見城の築城を始めます。

こうして、豊臣政権は大坂城と聚楽第と伏見城の3か所を拠点としました。

・

・

・

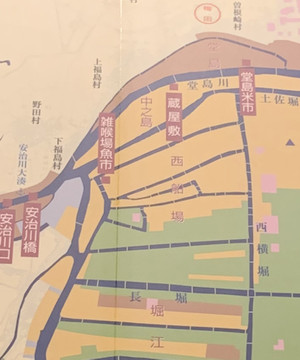

ところが、文禄4年(1595年)6月7日畿一帯を豪雨が襲い淀川が氾濫。

北河内一帯から大阪城の近くまで大洪水に見舞われました。

そして、京都・伏見と大阪の間が完全に寸断。

秀吉は、翌年淀川両岸に強靭な堤を築きました。

(河内国側の淀川左岸を東国大名、摂津国側の右岸を西国大名が担当)

この堤を「文禄堤」といい、京都・伏見と大阪を結ぶ街道となりました。

これが京街道のはじまりです。