プロフィール

健康サポートプロジェクト

合同会社健康サポートプロジェクトです。 10数年にわたって健康経営を推進する企業・団体様向けに健康セミナーや研修コンテンツ等で具体的なサポートをおこなってきました。 福利厚生や労災対策として従業員の方が生活習慣の中で無理なく継続できるエクササイズをご紹介します。

最近の記事

- ■[声のブログ・第653回] いつもこころに太陽と〇〇を!

- ■[声のブログ・第652回] 健やかさと若々しさのために !「屋外ウォーキングは暑さ指数をチェックしよう」

- ■[声のブログ・第651回] 人生の歩き方「どんな波も、すべてYES!」

- ■[7月垂水神社]若い松ぼっくり

- ■[声のブログ・第650回]夏のミネラル不足対策!かける点滴のはなし

- ■[声のブログ・第649回] 感情コントロールにウォーキングがいいワケ

- ■[声のブログ・第648回] ~上半期総決算トーク~日々是好歩

- ■[活動レポート]京都府スポーツ推進委員研究大会・ウォーキング教室 〝姿勢と歩き方実践型セミナー

- ■【YouTube Music】エストロゲン子の美活ウォーキングラジオ1週間アーカイブ(500~ing)

- ■[声のブログ・第647回] ~晴れたら空を見上げて夜散歩~「不完全はノビシロ」

エストロゲン子の美活ウォーキング

カテゴリ

- column

- お知らせ

- エストロゲン子・子宮筋腫に悩まされて

- スポーツ栄養学

- 日々のログ

- 読書・映画鑑賞・執筆活動など

- [Well-Being]声のBLOG

- [スタジオBodyLux]BodyLux365 コミュニティ

- [スタジオBodylux]スタジオのこと

- [フィットネス&ウォーキング]指導者育成

- [フィットネス]アクアダンス

- [フィットネス]スイミングダイアリー

- [フィットネス]スタジオエクササイズ

- [フィットネス]メルマガ

- [フィットネス]水中ウォーキング

- [フィットネス]海外研修リポート

- [フィットネス]運動指導者向けワークショップ案内

- [プライベート]愛しの愛犬

- [プライベート]暮らし

- [プライベート]趣味

- [マインドフルネス]ボディケア・脳と身体

- [マインドフルネス]マインドフルネス・栄養など

- [マインドフルネス]心理学・コーチング

- [健康経営]健康サポートプロジェクト活動

- [健康経営]活動レポート

- [実験]ケトジェニックダイエット

- [実験]料理

- [歩き方教室]お客様の声

- [歩き方教室]ウォーキングコース・スポット

- [歩き方教室]ウォーキングライフ

- [歩き方教室]ウォーキング質問箱

- [歩き方教室]ランニング・ウォーキング教室

- [歩く旅・走る旅]ご時世

- [歩く旅・走る旅]ご縁のあるお店屋さん・商品

- [歩く旅・走る旅]わたしが見つけた日本製

- [歩く旅・走る旅]マラソンコース

- [歩く旅・走る旅]ランニングダイアリー

- [歩く旅・走る旅]京街道

- [歩く旅・走る旅]兵庫スポット

- [歩く旅・走る旅]史跡・城址・地図読み・サンクチュアリ

- [歩く旅・走る旅]大阪の史跡

- [歩く旅・走る旅]大阪スポット

- [歩く旅・走る旅]旅のみちすがら

- [歩く旅・走る旅]東海道&中山道を走る旅

- [歩く旅・走る旅]江戸の暮らし

- [歩く旅・走る旅]自分の足で行く旅

- [歩く旅・走る旅]花日記・鳥日記

- [歩く旅走る旅]京都スポット

- [美活ウォーキング無料公開レッスン]最新情報

- [美活ウォーキング無料公開レッスン]緊急アナウンス

- [美活ウォーキング]ウォーキングイベントお知らせ&レポート

- [美活ウォーキング]レッスン案内

- [走る旅・歩く旅]トレーニング

スタジオBodyLux

- スタジオBodyLux

ウェブページ

- ■2025.7月オンライン・対面・パーソナル各レッスンのご案内【おけいこ・ならいごと・教室】歩き方、姿勢改善、ウォーキング、健康体力づくり

- ■募集中【おけいこ・ならいごと・教室】姿勢改善|ウォーキングレッスン|ウォ-キング教室|歩き方教室|からだととのえるレッスン|BodyLux365会員 |

- ■【レッスン案内】募集中・定期開催 ウォーキンググループレッスン 金・土 午前中クラス

- ■【世界一奥さんのことを愛している男性の方へ】ウォーキングレッスンをプレゼントしませんか?

- ■健康サポートプロジェクトは皆様のWell-beingと健康経営をサポートします。

- ■ウォーキングBasicコース

- ■健康的に美しく歩く!ウォーキング教室・からだととのえるレッスンサービス概要

- ■【市町村・地域・法人・団体向け】ウォーキングの講演会・教育・イベント企画・体験型レッスン企画のご担当者様へ/指導者育成・健康セミナー・姿勢 歩き方講演会・ウォーキング講演

- ■知って得するウォーキングの効果

- ■コロナ禍で変わったランニングスタイル。東海道・中山道を走る旅

- ■【中山道を走る旅】女一人で行ってみよう!京街道・東海道・中山道を日本橋まで走る旅 #ランニング #中山道

- ■声のBLOGアーカイブ

- ■[おひとりさま 大阪歴史健康ウォーキング]お申込み

- ■【コラム】登山やウォーキングに必要な水の量と、ザックが重くなったらどうなるの?

- ■体内時計と睡眠

- ■女性のためのランニング教室・アドバイス

- ■【特集】冷えを解消・第二の心臓と言われる「ふくらはぎ」を動かそう!

- ■【特集】脳の活性に身体を動かすのは良い?

- ■【特集】古代の人類は1日20km歩いていたんだそうな。歩くことは脳と身体の健康法

- ■ウォーキング 講師[姿勢・歩き方・健康ウォーキングセミナー講師/坂田純子]

- ■メタボに続く国民病「ロコモティブシンドローム」チェックとトレーニング

- ■ウォーキング大辞典

- ■ウォーキングは身体にイイコトだらけ【効果的なウォーキングと身体に及ぼす効果】

携帯URL

[歩く旅・走る旅]史跡・城址・地図読み・サンクチュアリ

2021年3月14日 (日)

2021年3月10日 (水)

■二人称

୨୧┈┈┈┈┈┈୨୧

二人称

୨୧┈┈┈┈┈┈୨୧

山の整備仲間に〝今日は絶対顔出してね!〟とお願いされ、いつものトレイルランニング。

なんと、ありがたいことに、少し早いホワイトデーのプレゼントをいただいた。

「また顔見せてね。元気出るから!」と見送られ、→こちらこそなんだが。

大きな愛情を背負って山頂まで走ると、今度は久しぶりにYさん率いる登山部に再会。

せっかく会えたので「これホワイトデーにいただいたんです!みんなで食べましょう」と、プレゼントを分かち合い。

すると…登山部の皆さんから、それ以上にお菓子やらフルーツやらワラワラ集まりだした。

「コロナで、どうしてるんやろうかと思ってて、会えてすごく嬉しい。」と、あたたかい声をかけていただいた。

いつもの山は、1人で走っているけれど、

いつもの山でいつも会う人たちは、いつの間にかお友達だ。

アウシュビッツでの経験を綴ったヴィクトール・E・フランクルは『夜と霧』![]() で

で

〝人生の意味は自分の中にはない〟と書いた。

つまり〝私〟とか〝自分〟という一人称には死の意味がなく、親しい人の死や、顔や声を知っている二人称の死に意味がある。

一人称…「私」「僕」「俺」

二人称…「あなた」 ↑個人的には、こんな多いのは苦手だが…(笑)

「私の顔を見ないと寂しい」と言ってくださった皆さんの心の中に、私が生きている意味があるような気がした。

また会いに行こう。

帰り道の藪の中で、ウリ坊たちの声が聞こえたような…。

新しい命が誕生している春。

2021年3月 3日 (水)

■春告鳥

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

春告鳥

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

頭のスイッチの切り替えに…いつものトレイルランニング。

サクッと1時間くらい走って、その後、仕事や家事をするという習慣がとても気に入っている。

今日は双眼鏡を手にし、静かに走る。そんな時は、だいたい動物に会う確率がとても高い。

春の訪れを告げる鳥…ウグイス。

いつもは藪の中にいてほとんど姿を見せないが、今日はラッキーなことに…〝つがい〟を拝見することができた。

ウグイスは群れないので、繁殖期にはまだ早いこの時期に〝つがい〟とは!!

なので、最初はジョウビタキかと思った。

木のように立ち、風に合わせるように呼吸し、石のようにジッとしていると、手が届く位置でとまってくれた。

後姿は、平安時代の女性の〝大垂髪〟のようでとても美しい。

今日はひな祭りであるが、まるで男雛と女雛の様で、飛び立つまでの間、時を忘れて見惚れてしまった。

また、動物たちの目からしか見ることができない景色を、双眼鏡のレンズがとらえる。

万華鏡の様に青くてキラキラ揺らめく光を見ていると、脳の中がサァーッと洗われていくようだ。

とても贅沢なひと時…。

ウグイスは、臆病な性格で、なかなか姿を見せない…というが、群れないから姿を見せないんじゃないのかな。

群れずに、藪の中でひっそりとしているが、

身体に合わないくらいの大きい声で、美しい歌を練習している様子は、

とても臆病とは思えず、逆に〝強さ〟を感じた今日の人生。

ミモザが満開!!!

2021年2月 1日 (月)

■役所広司

୨୧┈┈┈┈┈┈୨୧

役所広司さん

୨୧┈┈┈┈┈┈୨୧

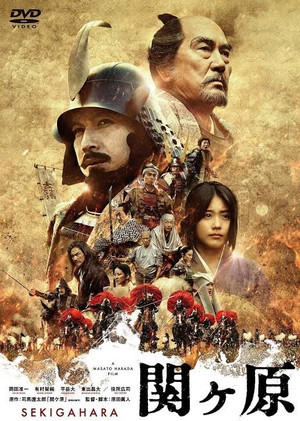

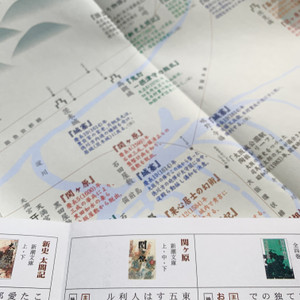

〝関ヶ原〟4度目の鑑賞。

この映画は、石田三成と徳川家康を主人公に、豊臣秀吉の死から天下分け目の関ヶ原の戦いに至るまでの過程を描いた司馬遼太郎原作の歴史小説〝関ヶ原〟の映画化。

※写真はAmazonプライムから。わたくし会員です。

4度目の鑑賞とあって、さすがに登場人物の相関関係や、関ヶ原の戦い前後に起こっている出来事と結びつき始めて面白い。

セリフが早口でサラッと進んでいくので、役者が誰の役をしているのか理解していないとストーリーに全くついていけなくなるが、もう大丈夫だ。

↑このあたりの時代背景を学習してから見ると面白さ倍増。

三谷幸喜さんの〝清須会議〟の寧々(中谷美紀さん)と、司馬遼太郎さんの北政所(キムラ緑子さん)が、同じ秀吉の正室を演じてるとは思えないくらい見た目のギャップはあったが、

やはりこの映画の見事なところは、岡田准一さん演じる石田三成のカッコよさ以上に、役所広司さん演じる徳川家康の素晴らしい演技である。

劇中のストーリーには出てこないが、家康は6歳から10歳まで人質として過ごしてきたので人間不信なところがあり、ストレスフルになると大人になっても爪を噛んでいたそう。

そんなどこか寂し気で用心深い様子を、語らずとも役が醸し出していた。

そして、家康と言えば〝タヌキおやじ〟というあだ名がついていたが、特殊メイクなのかピッタリの容姿になっていた。

〝清須会議〟で柴田勝家を演じていたときの役所さんとは全く別人で、名の通り〝役どころを広くつかさどる人〟なんだなと思う。

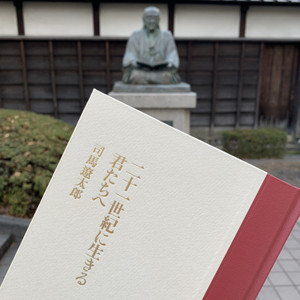

実際はここではないが、映画で秀吉と石田三成が出会ったシーンで使われた場。

また司馬遼太郎が回想したシーン。

関ヶ原と言えば、中山道を走る途中でルートを外れて史跡を巡ってみたなぁ。

あの日は忍びの〝初芽〟になった気分で本当にワクワクした。

また機会があれば走ってみよう。

最後に、役所広司は天才だ!

2021年1月26日 (火)

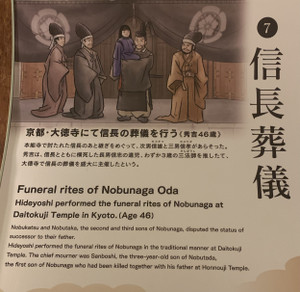

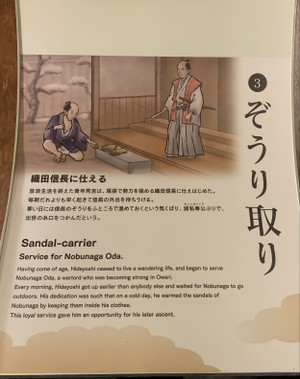

■江戸時代よりも永く続く秀吉人気

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

江戸時代よりも永く続く秀吉人気

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

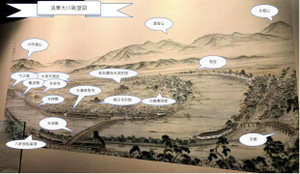

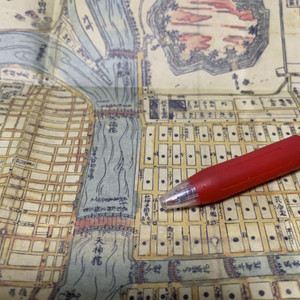

幕末の頃の浪華大川眺望図を眺めていると、徳川家康を祀っていた川崎東照宮があったことを知る。では走って行ってみよう!

東照宮といえば総本社となる「日光東照宮」が有名だが、川崎東照宮は分社である。

江戸時代の浪華大川眺望図

徳川家康の子である二代将軍・秀忠が、家康が亡くなった後〝東照大権現〟という神様としてまつり、各地に東照宮を建てる事を命じたそうだ。

[その後:川崎東照宮は、天保8年の「大塩平八郎の乱」で本殿が消失し、後に復興したものの、明治6年に造幣局の敷地となり廃絶。]

ちなみにこの写真は造幣局前。

大塩平八郎の乱の砲弾で樹齢200年の木が裂けたと記された石碑が建つ。

…

話は変わるが、徳川家は家康が有名で、二代目将軍以外も結構目立っている。

しかし、存在感の薄い二代目将軍秀忠と言えば、家康の考えを忠実に受け継ぎ実行した人。

江戸時代があんなに長く続いたのは秀忠の貢献が強かったからだとも考えられているのだ。

人は死んでも江戸時代は長く続く…。

長く続く秘訣は、忠実にその人の考えや意志を受け継ぐ人が必要だということか…。

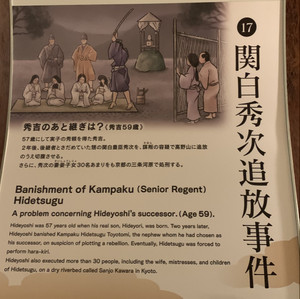

次に豊臣秀吉の人気の永さについて考える。

大阪豊国神社の豊臣秀吉。出世にご利益があるとされる。

大坂城の敷地内には〝太閤さん〟と呼ばれ親しまれてきた豊臣秀吉が祀られる〝豊国神社〟がデーンとある。

大阪城内も秀吉劇場が約20分ほどのコーナーになっていたりして、豊臣秀吉人気は高いのがわかる。

豊臣秀吉の時代は長くは続かなかったが、今でも人気が永く続いている秘訣は信長に仕えた草履取りからの出世ストーリーであろうか。

大坂城内には秀吉の生涯を20分で知ることができるコーナーがある。

ちなみに、父が最初に私に買ってくれた歴史小説は、豊臣秀吉が天下を取るまでを書いた「ひよしまる」という小説だった。

ひっそりしている川崎東照宮跡を見ながら、

出世ストーリーに終止符が打たれ、豊臣を滅ぼした徳川への信仰は、大阪の地にはあまり永く根付かなかったのかな…と感じる今日この頃。

大阪は…出世への夢と希望の方が江戸時代よりも永く続く…。

川崎東照宮の方角を見渡してみる。

2021年1月24日 (日)

■通天閣の今昔

୨୧ ┈┈┈┈┈┈୨୧

通天閣

୨୧┈┈┈┈┈┈୨୧

大阪のシンボル、通天閣。

明治45年(1912年)に生まれ、初代通天閣周辺にはルナパークが建設された。

日露戦争後、各企業が市場を拡大し国内の産業も発達して開催された内国勧業博覧会の跡地にでき、そのあたりは大阪の新名所になる様〝新世界〝と呼ばれるようになる。

初代通天閣は凱旋門とエッフェル塔を融合させた造り。

凱旋門の上にエッフェル塔がのっかっていて、まるであれもこれも皿に乗っかったお子様ランチの様。

ルナパークはブルックリンのコニーアイランド風のイメージで、渡来の流行神を祀るホワイトタワー(ビリケンさんのお堂もあったとか)、スケート場や遊戯機械(サークリングウェーブ)、鳥獣の檻、不思議館などのアトラクションがあった。

今では考えられないが、町中にロープウェイがかけられ…まさに夢の様…新しい世界だ。

そんな〝新世界〟にあった初代通天閣は、大東亜戦争時にタワー下にあった映画館から出火。その軍後事で使う鉄材となり解体。

令和に残る通天閣は昭和31年(1956年)生まれの二代目である。

今ははるかに〝ハルカス〟の方が存在感が大きい気もするが、歴史的に大きな存在の〝通天閣〟とその周辺。

時代の流とともに姿カタチは変わっても、残り続けて欲しい大阪のシンボル…。

毎週帰宅ランで通る通天閣を見ながら、歴史を回想しドボルザーク作曲の交響曲「新世界より」♬が頭の中で爆音で流れている今日この頃。

2021年1月21日 (木)

■四天王寺の七不思議

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

四天王寺の七不思議

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

昔から四天王寺の七不思議と呼ばれているスポットがある。

●底なし井戸

●引銅鐘

●三面大黒天

●眠り猫

●石鳥居

●ポンポン石

●二股竹…今はない

個人的に、底なし井戸に興味を持つ。

写真に収めることはできなかったが、井戸の底から青龍がこっちを見てる…

「うお!」と思ったら、天井に青龍の絵が!

●底無し井戸

この井戸は、金堂本尊基壇下にある青龍池を水源とした霊水であり、天竺の無熱池に通じており、池を守護する青龍が棲んでいると伝えられてきたそう。

覗いて水面に映る龍に祈れば、たちまちに厄災を除くのだとか。

ありがたやー!

●引銅鐘

北引導鐘の音はあの世まで響くらしい…

●三面大黒天

五重宝塔一層目の北西角には、正面に大黒天・左に毘沙門天・右に弁財天を彫った瓦があり、どの方角から見てもその顔が見えるらしい…

なぜだか、キンキラキン!

●眠り猫

聖徳太子を祀る太子殿には猫の門と虎の門の2つの門がある。

「虎の門」のトラは悪いものが入ってこないように番をしており、「猫の門」のネコは聖霊院にある経堂のお経がネズミにかじられないように見張り番をしているのだとか。

カワ(・∀・)イイ!!

こちらは虎の門

●石鳥居

極楽浄土の門だとか…

●ポンポン石

石に耳をあてるとあの世の先祖の声が聞こえるとか…

●二股竹

太子殿前の二股竹は根から二股になっていて、いつまでも離れない縁結びの竹としておみくじがよく結びつけられるそう。

しかし、今は残っていない。

昔から、四天王寺の七不思議は不思議であるから面白く…

謎を解こうとしてはいけない気がする(笑)

このご時世なので、聖徳太子もマスクですな。

■七福神

୨୧┈┈┈┈୨୧

七福神

୨୧┈┈┈┈୨୧

弘法大師と聖徳太子の月命日である21日と22日。

これまで中止になってきた〝市(イチ)〟であるが、今回は開催されるとあって骨董市へ…。

品揃えが妙にツボにハマるお店があって、そこで絵皿を1枚ゲット。

恵比寿天・大黒天・福禄寿に鶴亀が描かれ、なんとも縁起のいい皿。

七福神と言えば異国の神で、唯一〝恵比寿天〟が日本の神様と言われている。

恵比寿天は〝いざなみ、いざなぎ〟の第3子といわれ、満3歳になっても歩かなかったため、船に乗せられ捨てられてしまい漂着した漁村の人々の手によって祀られたのが信仰のはじまりと伝えられているが、個人的にはいかがわしくも感じ、事実かどうかはわからない。

それはそうと、古代、日本のほとんどの漁村に漂着した死体に神異を感じる風習があったようで、それに大漁を祈念してきたと言われる。

壱岐島の印通寺浦に唐人神という祠があるのだが、中世の頃若い唐人の下半身が流れ着き、漁師によって祀られたという。

このようなことも〝恵比寿天〟信仰と繋がっているのかもしれない。

七福神にせよ、漂着した死体の信仰にせよ、どうして招福には異国の神が必要なのか…意味は深いところであるが、絵皿を眺めながら、早く安心して海外を行き来できるようになると良いな…と思った。

2021年1月20日 (水)

■ご時世①

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

テーマ〝ご時世〟①

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

コロナ禍のニューノーマルで始めた1人で走る街道ランも、緊急事態宣言&中山道-11℃で11月から停滞中。

しかし、近場でも歴史を感じながらづくりができるスポットはある。

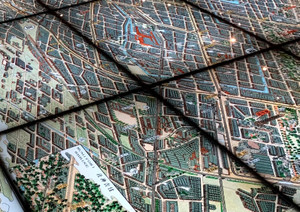

そんなことで、元禄9年(1696年)の古地図と最近の地図を比較しながら、健康づくりラン。

ついでに大阪くらしの今昔館まで。→見学者は私1人のみ・館内は予防対策ばっちり!

お義母さんが着付けのボランティアに行っていたところで、1度足を運ぼうと思っていた。

印象に残ったのは、江戸時代の町屋の風景に、このご時世ならではの様子。

呉服屋の上店と下店。

通常、上店は仕立て前の反物が、下店には古着が展示されているのだが、今はコロナ予防で古着が撤去され「疫病退散コーナー」に。

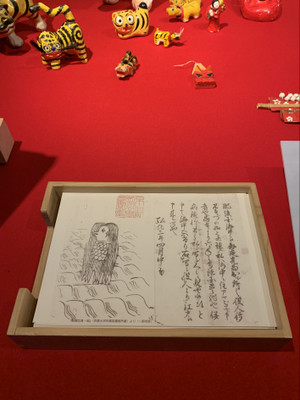

赤ベコやアマビエ、入り口には学芸員さん手作りの元三大師がかわいかった。

このご時世ならではの様子だな…。

ここは面白かったんで、また落ち着いたらBlogにまとめよう。

■【緒方洪庵〝適塾〟】洪庵のたいまつ

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

緒方洪庵〝適塾〟

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

そういえば、大村益次郎も適塾に通っていたなぁ…と、健康づくりのランニングを兼ね、10年ぶりに適塾に行ってみた。(10年前の記事→☆☆☆)

大阪市内の看板は面白い!交番案内はおまわりさんの形をしている。

洪庵は、幕末における洋楽研究の第一人者として仰がれた医師・蘭学者で〝日本の近代医学の祖〟と呼ばれた人物。適塾は緒方洪庵が開いた塾。

侍の子も町医者の子も農民の子も「学問をする」という目的で集まり、先生は洪庵1人。

大村益次郎も福沢諭吉も、故郷ゆかりの橋本左内も…全国から、適塾へ学びに集まっています。

教育に力を注いだだけでなく、種痘を広め、天然痘の予防に尽力。

1849(嘉永2)年には現在の道修町5丁目に種痘所(大坂除痘館)を開き、ジェンナー式牛痘種痘事業を始めました。

1858(安政5)年日本にコレラが流行した時、治療にあたりながら、治療手引書『虎狼痢治準(ころりちじゅん)』を発刊し、感染予防に尽力しています。

※2022年現在、館内撮影禁止となっています。

以下の写真は、以前のものです。

塾生たちの塾生たちの部屋。タタミ一畳に1人が寝泊まりしたそう。

さすが幕末…刀傷?血の気の多い塾生たちか…はたまたいたずらか…

お庭の様子。

┈┈┈┈┈┈┈

〈虎狼痢治準(ころりちじゅん)』の発刊後、さまざまな洋書が訳され江戸幕府が発刊した書物より〉

昔から大事とされてきたことは、

「身体と衣服を清潔に保つ」

「室内の空気循環をよくする」

「適度な運動と節度ある食生活」

など、今と何ら変わりはない…

┈┈┈┈┈┈┈

私も今、洪庵のたいまつの灯のおかげで健康に暮らすことができている。

緒方洪庵は偉大だなぁ…と思った。

書斎。美しい…

階段は急。