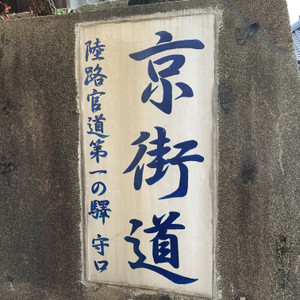

京都三条大橋から、お江戸日本橋まで。

東海道&中山道69次。

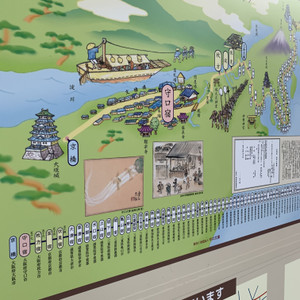

江戸時代の人は、江戸から京都までの135里34町余(約540km)㎞を歩いていたそうです。

東海道が太平洋の海岸沿いを通るので「海道」

対して中山道は、東の山中を通過するので「中山道」

東海道とともに日本の二大幹線道で、中山道は近世以前から「東山道」と呼ばれ

西国と東国を結ぶ主要道でした。

▼中山道:

江戸・日本橋~東海道・草津宿の67継立(67次)

草津宿と大津宿を含めて69次という場合もある。

このログ上では、69次135里24丁8間(約540km)で表記します。

出張や用事に合わせるので

順番通りにはいきませんが、

西から東へ。

自分の脚で走って一本の道をつなげてみよう。

今回は、JR柏原駅からスタートし、

途中、寄り道をしながら、赤坂宿を目指しておおよそ30㎞の旅。

人間一生 物見遊山…

(人が生まれてきたのは、この世をあちこち寄り道しながら見物するためという江戸の人の考え)

沢山見て、感じて、心も身体も動かそう。

・

・

・

醒井宿~柏原宿からの続きです。

■柏原宿~第59次 今須宿(約5㎞)

●スタート:

スタートはJR柏原宿前の三丁目キッチンから。

前回食べたワッフルがとても美味しかったなぁ…。

朝早いのでまだOPENしておりません。

■三丁目キッチンお店情報:

〒521-0202

滋賀県米原市柏原867

■営業時間:8:00~18:00

三丁目キッチンから、中山道を東に向かって走りますが、

毎回験担ぎで、スタート近くの神社かお地蔵様に

走る旅の安全祈願をしてから走り始めます。

●柏原・八幡神社:

八幡神社が近いので、八幡様にご挨拶させていただきました。

八幡神社は全国に約44,000社ほどありますが、

今回のコース上にもたくさんありました。

柏原の八幡宮のご祭神は、

- 譽田別尊…八幡神として知られ文武の神として信仰されています。

- 玉依姫命…神道の女神で、水の神、聖母神として信仰されています。ご利益は、安産、子宝祈願、厄除け、開運。

- 神攻皇后…第14第天皇である仲哀天皇の皇后です。

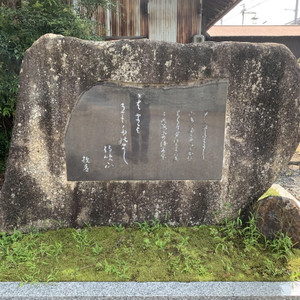

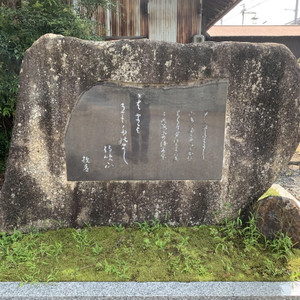

松尾芭蕉の(桃青)句文碑が残されています。

松尾芭蕉は1689年、敦賀から奥の細道の最終地の大垣へと歩いていた途中、

雄大な伊吹山を見て一句詠んでいます。

〝戸を開けはにしに

山有いふきといふ花にもよらす雪にもよらす

只これ孤山の徳あり

其まゝよ

月もたのまし

伊吹山〟

その席で伊吹山は、花や雪や月がなくても、ただそのまま見てるだけで、

立派な眺め賞し得る山容を備えている

…という一句です。

●街並み:

東見附跡。柏原宿の東の入り口。

見附とは城門のことで宿場用語のこと。

ここで、宿場や旅人の安全を確保するための見張りをしていたんですね。

●照手姫笠掛地蔵

照手姫とは、仏教説話「小栗判官・照手姫」に登場する女性。

半死半生の小栗判官を車に乗せ、

ここを通ったところ、道端にお地蔵さんを見つけ、

自らの笠を被せてお祈りしたら、お告げが。

お告げで熊野へ行った…そんな物語。

私へのお告げはありませんでしたが、旅路をやさしく見守ってくれました。

これまでの中山道の道中も、

宿場に入ってくるときや出るときも、

たくさんのお地蔵さんがあるのですが、

旅人や宿場の人の安全を見守っているそうです。

ありがたいです。

私は、1人で走っていますが、

お地蔵さんが沿道で応援してくださっている人のようなので、心強いです。

●たけくらべ

たけくらべとは、楓並木のこと。

楓並木の中は、本当に涼しいんです。

色は実際にはないですが、ひんやりとした青い風を全身に受けているような感覚。

この楓は秋になったら真っ赤になって美しいんだろうな。

今度は赤い風を全身に受けるんだろうか。

・

・

・

しかし、まったくもって誰もいません。

駅は無人だし、有人駅は対面できないような対策でインターホン越しに会話だし…

新しい生活様式とは言いますが、

もうどっしりと個の世界が日常生活になっている…そんな感じがしました。

この走る旅シリーズも、

個で走っても、楽しく続けられる

新しいランニングスタイルの提案の一環として取り組んでおります。

●寝物語の里

走って国境越え。

近江と美濃、両国の国境は幅一尺五寸の溝なんですよ。

ここに家が連続してあり、

国と薄い壁を隔てて隣人同士が寝物語をしたそうな。

今では考えられないですね。

話し声や騒ぎ声を聞いたら、うるさい!なんて怒鳴りこみそうですもの。

いいような、悪いような、古き良き時代です。

そういえば、江戸の書籍を読んでいたら、こう書いてありました。

江戸時代の特に長屋は壁が薄く、

プライバシーなんてない代わりに、

何かがあったら隣人がすぐに跳んで来れる。

かえって災い防止になっていたそうです。

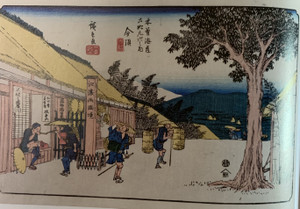

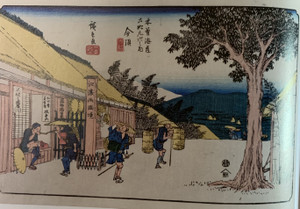

そしてこの国境は、歌川広重が絵にかいた場所なのかな…とも思います。

歌川広重の絵には、江濃両国境と書いてあり、

家がぎゅうぎゅうに並んでいます。

これが初代標柱の基礎石。

絵にかいてある標柱なのでしょうか。

歌川広重が描いた今須の絵のアングルで写真を撮ってみました。

昔は絵の様に旅人が行き交っていたんでしょうね。

今は、国道と鉄道、

そして人を運ぶ乗り物に手段が変わってしまいましたので

中山道で人とすれ違うことはほとんどありません。

石田三成の旗。

関ヶ原に近づいているというワクワク感と、

戦いに参戦して戦地に向かっている様なドキドキ感が高まります。

大一大万大吉…この意味は

「1人が万民のために、万民は1人のために尽くせば、天下の人々は幸福(吉)になれる」という。

ほんまそう思う。

●車返し坂

不破の関屋が荒れ果てて、屋根から漏れる月の光が面白いと聞き、

都から公家の二条良基がやってきたけれど、

この坂道の途中で屋根を直したと聞き、引き返してしまったエピソードから

つけられた坂の名前。

不破の関屋までは、あと少しだったのに。

本当に二条良基の目的が、

月の光を面白がりに行くことだったんですね。

さぁー!!関ヶ原の戦いに参戦した西軍の旗がちらほら。

大谷吉継は福井の敦賀城の城主ですが、

うちの福井の実家の家紋も鷹の羽の。大谷家と同じ家紋です。

なんか、お墓参りに来た感覚で、懐かしいです。

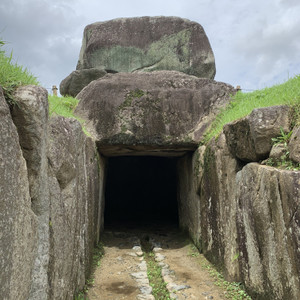

●青坂山 妙應寺(みょうおうじ)

この奥にある青坂山に向かって寄り道。

トンネルは2つくぐります。

すると、ドーン!

山門に菊のご紋の扉。

かつてあった日本の宮家の一つ、

伏見宮家の方々がお参りしたそうです。

不破郡関ケ原、青坂山 妙應寺(みょうおうじ)

岐阜県内最古の曹洞宗のお寺です。

江戸時代中ごろに居益村に大飢饉が起こり、

飢饉を乗り越えるには、今こそ人々の心を一つにす(須)べからく、

前向きに生きていくことが大切と、居益から今須に郷名を変え乗り越えたそう。

なんて素敵なんだろう。

文字や言葉には魂が宿りますね。

妙應寺には、関ケ原の戦い後、

佐和山城攻めの途中で腰掛けたとされる石・徳川家康腰掛石があります。

家康が大切にした運鈍根の生き方。

運・鈍・根とは、

立身・成功の三条件として考える「好運に恵まれること、才走らずこつこつ努めること、および根気よい」こと。

腰掛石に座り〝嬉しい、楽しい、ありがたい、運・鈍・根〟と3回唱えると幸せになれるそう。

家康公はここに座っていたのですね。

〝嬉しい、楽しい、ありがたい、運・鈍・根〟と3回唱えてみました。

美しい境内。

水の流れはずっと見ていても飽きないです。

立派な鬼瓦です。

中にお地蔵さん。

寺社仏閣の神様・仏様の中で、

お地蔵さんとお稲荷さんだけ、

「お」と「さん」が同時につきます。

それくらい、なじみ深く親しみやすい

庶民に近しい神様仏様なのでしょう。

稲を荷う田の神様。

とても美形のお稲荷さんが2体、「阿吽」の呼吸でお揃いでした。

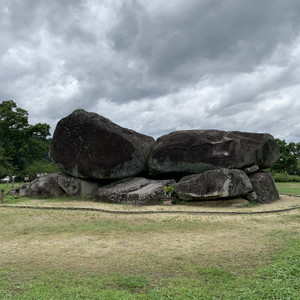

さざれ石もありました。

さざれ石は、日本の国歌「君が代」の中にも出てきます。

さざれ石とは、細かい石のことです。

君が代では小さな石が集まり、やがて大きな岩になるくらい

長く永遠に反映しますようにという願いを込めている説があります。

日本の言の葉は、本当に美しいです。

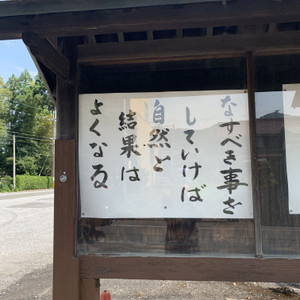

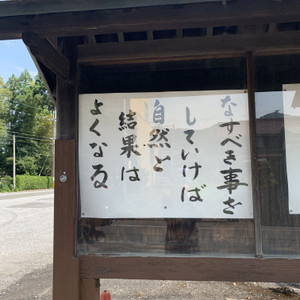

お寺を後にするとき、こんな言葉が目に留まりました。

〝なすべきことをしていけば

自然と結果はよくなる〟

共感します。

運・鈍・根の精神で、コツコツと。

■青坂山 妙應寺(みょうおうじ)の所在地:

〒503-1543 岐阜県不破郡関ケ原町大字大字今須2591‐1

※COVIT‐19の影響で、お参りはできても、拝観の扉は閉まっている可能性があります。

この日は早朝ということもあったのか閉まっていました。

●今須一里塚

復元だそうですが、ちゃんと木が植えられてあり小高い塚になっています。

滋賀の一里塚は気付かないくらい気配が無かったので、

ちょっと感動しました。

一里塚とは、一里毎(3.93km・約4km)にある塚のことです。

目的地までの距離の目安になるので、

一里塚を理解してからは、目印にして走っています。

●今須峠

今は整備されていますが、江戸時代は急勾配で超えるのが大変な峠だったとか。

さてさて、スタートしてから5㎞ほどなのに、史跡だらけ。

あと25㎞…先を進むのが楽しみです。

いよいよ日本歴史上の二大『天下分け目』の決戦地。

壬申の乱と関ヶ原の戦いの地へと足を踏み入れます。

続きはまた後日。

【ウォーキングやランニングをする上での注意】

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

![]() 〝大切な時間の使い方〟を見直してみては?と言う太陽からのメッセージなのかもしれない。

〝大切な時間の使い方〟を見直してみては?と言う太陽からのメッセージなのかもしれない。![]() コロナとは:

コロナとは:![]() コロナウィルスの名前の由来:

コロナウィルスの名前の由来: