■思うこと

きびしい状況が続く職人さんを応援するという企画が呉服屋さんでありました。

1枚着物をいただくと着物に合う帯まで欲しくなってしまうものなのですが、着物が何枚誂えるのだろう?というくらい、帯のお値段の高いこと。

健康サポートプロジェクト

合同会社健康サポートプロジェクトです。 10数年にわたって健康経営を推進する企業・団体様向けに健康セミナーや研修コンテンツ等で具体的なサポートをおこなってきました。 福利厚生や労災対策として従業員の方が生活習慣の中で無理なく継続できるエクササイズをご紹介します。

« 2021年10月 | メイン | 2021年12月 »

昔から、自分の脚で、行きたいところへ行って、知らなかった風景や経験に出会う…感じる…思う…。

これは、昔から人が求めてきたこと。

古事記・日本書紀。

更級日記、蜻蛉日記、東海道中膝栗毛…などなど。

そして今読んでいるセブンサミッツの1つ、アジア最高峰のあの山での出来事を小説にした「空へ Into Thin Air」(→これは悲劇な結末のストーリーだけど)。

などにも、旅での「こと」が記されています。

「先生!高知へ行ってきました!!」と、いつもレッスンを受講してくださっている80代のお客様からお土産をいただきました。

探し回ってもなかなか無くて、残りの1つを見つけてくださった様です。

そして、思い出話を聴かせていただきました。

人生100年時代。

いつまでも、〝出会う、感じる、思う〟ができますように。

今日もサポートさせていただきましょう。

仕事の前に読んだ本。

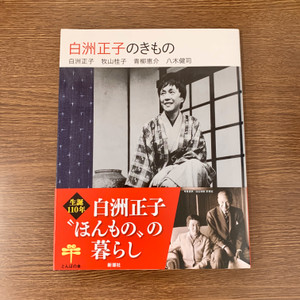

「白洲正子のきもの」

はぁ…とためいきが出るくらい、白洲正子さんの素敵な着物を沢山拝見させていただきました。

ここしばらく執筆活動が忙しく、着物に袖を通す機会がありませんでしたが、

読書でパシッとスイッチが入ってしまい、帰宅後 久しぶりに着物を着てみました。

青の大島紬に、昨日買ったピンクの名古屋帯でお太鼓を作って合わせてみる。

それはそれで良いのですが…帯揚げに帯締めに…なんだか重い。

もっとカジュアルに着ていたい。

今朝読んだ白洲正子さんのご本によると、ふだん帯は半幅帯にしてらくに着ていた様です。

その一文を読んで、私の心もらくになりました。

お太鼓をほどき、ピンクの半幅帯でカルタ結びで合わせてみたら、すごく動きやすい。

がんばっちゃうと続かないから。

張り切って着物を着るのではなく、意識しないで着たい。

サラッと普段着を選ぶ様に…。

何でもそうかもね!

運動も、かしこまって準備したり、張り切ってするよりも、

らくに楽しくできるものが続きますね。

テクテクと歩いてミナミへ。

お友達との約束の日。

10代の頃から、映画『ニュー・シネマ・パラダイス』のアルフレードとトト少年のように、自分よりも数十歳、年齢の離れたお友達と過ごす時間も大切にしたいと心がけています。

今日ご一緒したお友達は、20歳以上年の離れたお友達です。

私が大阪に引っ越してきてから、ずっとずっと長いお付き合いです。

お買い物に行ってきました。

世代を超え、趣味を超え、住んでいる地域や環境が全く違うと、新しい知識や知恵、気付きを与えてくれます。

自分じゃ、絶対行かないだろうな…という場所へ行ったり、考えもつかない意見が聞けたり。

おそらく、私が歳の離れたお友達と同じ年代になるころには、今とは社会の仕組みがガラッと変わっていると思うので、生き方はイコールではないかもしれないけれど、本当に勉強になります。

自分の世界に無いお店…ハンドメイドの材料が沢山販売されていました。

一緒に選んでいただいて、名古屋帯を2本ゲットしました。

このようなモノにも会えました。

お友達おすすめの全国から集めたうまいもんの店で、アイスにかけても美味しい小豆島のお醤油と、そのまんま食べても美味しい佐賀のお味噌を購入しました。

楽しいひととき過ぎて、質問したい事を忘れて帰ってきました。

…というか、ほとんど話を聴いていた(笑)

またお会いできる日を楽しみに。

過去ログで確認すると、2018.8.1に千日参りの1日遅れで〝火廼要慎〟のお札を愛宕山に返しに登っていました。

その時、見知らぬランナーさんと追い越し追い越されのデットヒートを繰り返したのですが、もうすぐ下山という所で会話が弾み、お話ししながらご一緒させていただいておりました。

色んな話の中で、ある作家さんの話になり興味を持ったので、この3年間で話の中に出た作家さんのご本を何冊か読み漁りました。

見知らぬランナーさんや本に出会ったことで、その後の人生に刺激が入ったことは間違いないです。

読まなかったら

舞楽の世界にも戻ることなかったし、

街道や古道を走ることも無かったし、

着物に興味を持ったり、骨とう品に興味を持ったりも無かっただろうなと振り返る。

今回は、あの時会話の中に登場した作家さんの旦那様の本

〝プリンシプルのない日本〟(白洲次郎)を読了。

ちょうど中仙道・軽井沢で近衛文麿さんの旧別荘に寄った後だし

映画「日本独立」を鑑賞した後なので、より面白いものとなりました。

〝プリンシプル〟とは

原理・原則、~主義、信条…

どんなことがあってもゆずれないことって、世界の中の1つの国としても、個人としても大事だなぁと感じたご本でした。

これは、昭和初期のラジオ体操普及のパンフレット文です。

ラジオ体操は、福祉の増進と国民の経済生活の安定を目的として1928年(昭和3年)『国民保険体操』として開始されました。

これが初代ラジオ体操です。

※国民保険体操の動画をYouTubeで見つけました。

すごい…めっちゃシンプルや…。

見た事、やった事が無かったので、やってみました。

大東亜戦争後、初代ラジオ体操はGHQにて廃止されました。

ラジオ体操は、日本全体に流れるラジオに合わせ、一斉に身体を動かすという行為や、国旗掲揚・国歌斉唱と、ラジオ体操が連続して進行されたことが、国家の一体性を象徴するものとして捉えられました。

しかし、すぐ(昭和21年)二代目ラジオ体操が再開されることになります。

戦後間もないという時期的なことや体操の内容が浸透しないなど、様々な問題があり、中止となります。

そして、1950年(昭和25年)国民の60%がラジオ体操の復活を望み、世論に押し出されたことにより、1951年(昭和26年)に、ラジオ体操第一(今も行われているラジオ体操)が制定されました。

さらに1952年(昭和27年)には「職場の人々」を対象としたラジオ体操第2が制定ました。

・

・

・

ラジオ体操は、中断があったり内容が変わったりしても、長きにわたる歴史があったのですね。

ある伝統文化を普及する先生が

「100年続いたら伝統文化になるよ。エアロビックダンスもそうなるといいね。」

と言葉をかけてくださったことがありましたが、→そうなったらいいけれど。

考えてみたら、ラジオ体操は、日本の伝統文化の1つになりそうです。

「いつでも、どこでも、誰でもできるもの」そして「健康・づくり」は、時代を超えても大切なこと。

そして、〝いつまでも健康でありたい〟という願望は、どの時代も普遍であります。

私も運動指導をするものとして、「特別な設備や技術がなくても」、

「いつでも、どこでも、誰でもできる」ように…

そんな指導させていただくことを、これからも大切にしていきたいです。

✼┈┈┈┈┈┈┈┈┈✼

秋の紅葉がり![]()

✼┈┈┈┈┈┈┈┈┈✼

[ルート]

山科駅〜 毘沙門堂 〜△毘沙門山〜 おねがい観音 〜雨社大神〜△大文字山〜天の原〜△熊山〜まぼろしの滝〜大文字山火床 〜善気山〜哲学の道〜南禅寺〜 水路閣〜 インクライン 〜蹴上駅

京都のやまやさんと、箕面のやまやさんとの3人で紅葉がり![]()

紅葉がりにはまだまだ早かったようですが、それ以上に、久しぶりの再会が嬉しかったな。

紅葉にはまだ早かった!

山の大先輩がつくってくださったお汁粉。

体に沁みわたりました。

めちゃ綺麗な尾根。

綺麗すぎる。

あ!つかまえた!と先輩劇場。

コロナ禍でフエルト細工の腕がプロ並みに。

雀をいただきました。

写真集まで!ありがとうございます。

仕事場からの帰宅ジョグ。

今月購読したオーディブルの〝LIFE SHIFT〟を聴きながら。

〝LIFE SHIFT〟は、書籍で何度か読んだのですが、耳から聴くと一層深く脳に入ってきます。

寿命が延びた分、与えられた時間を「何に」、「どう」使うかがこれまで以上に重要な時代を迎えました。

これまでは余暇の時間をレクレーションとして消費や娯楽にあてていても生きていくことが可能でしたが、

今後は、自分の無形資産への投資と、自己のリ・クリエーション(再創造)に時間をあてること。

今日も投資や再創造ができたかな。

オーディブルは繰り返し繰り返し聴いて、潜在意識に振り込み、行動に繋げていきたいです。

健康づくりのための帰宅ジョグもその一つ。

皆さんは、人生100年をどういう風に生きたいですか?

舞楽のお稽古の前に、少し時間があったので、稽古場近くの阿保親王陵へ。

阿保親王にまつわるお墓らしき場所は、京都にもいくつかあり、どれが本当なのかわからない。

でも、ここが宮内庁管轄なので本命かな。

阿保親王は平城天皇の皇子で桓武天皇の孫皇子にあたります。

陵は阿保親王の子孫を称する長州藩の毛利氏が改修したもの。

毛利家といえば外様大名。

江戸まで遠かっただろうな…。

中山道が終わったら、加賀藩前田家になって北国街道から善光寺、そして追分まで…と思ったけれど、

ここで阿保親王に出会ったのも何かのご縁。

長州藩の気持ちを味わおうかなと選択肢の候補の1つに入れておこう。

高杉晋作や吉田松陰ゆかりの場所にも触れたいな。