■走る旅:京街道〔1〕京街道出発前~高麗橋~京橋

※リアルタイムのログではなく、数日前のログである。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えていた。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っている。

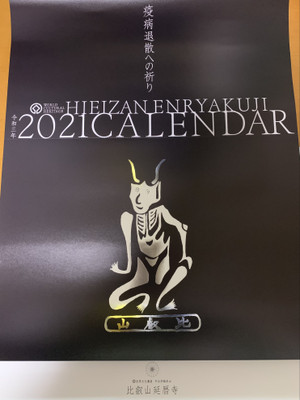

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをして…

京街道の旅。

実は、新型コロナウィルスがやってくる前、2020年の1月に京街道を走破していた…。

その時は、まさか、自分が中山道を行くとは思っていなかったので

特に史跡を巡ることもなくログすることもなく…

トレーニングとして約56㎞だったか57㎞だったか…。ただ走るだけ。

今回は、史跡を巡り先人たちの暮らしや思いに馳せながら、走ってみたいと思う。

ただ、首都圏はコロナウィルス感染拡大で、緊急事態宣言を出すか出さないかの大変な時期であるので、県境を跨ぐことは良く考えて責任のある行動をすることを前提に旅を進めて行こう。

まずは京街道と淀川舟運。

曽根崎~大江橋~淀屋橋~淀屋の碑~難波橋~天神橋~高麗橋(東海道スタート地点)~天神橋~京橋~都島~野江~千林商店街~東海道57次 守口宿~守口一里塚~周辺うろうろと…約15㎞のランニング。

本記事では15㎞の道中の一部を記録する。

(関連記事:京街道の誕生→★★★)

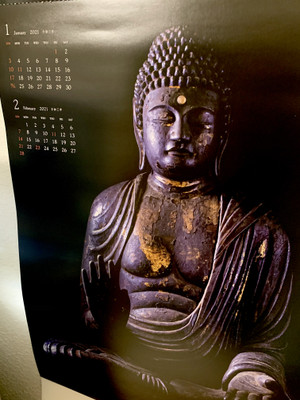

京街道の起源は、大坂と伏見に城を築いた豊臣秀吉が、文禄5年(1596)、2つの城を最短距離で結ぶために淀川沿いに文禄堤を整備した。この堤の道を京街道とよんだ。

徳川家康の代になり、大名は京都で公家と接触することを禁止としたため、大名行列は髭茶屋で京都三条へ向う東海道と、京を通らず大坂へ向う道と二股に分けた。

京を通らない区間は東海道の延長として道中奉行の管轄下に置かれ、伏見宿、淀宿、枚方宿、守口宿の4つの宿場が設けられた。

東海道は53次と言われているが、この4宿を足し、東海道57次とも言われるようになった。

京都と大阪を結ぶ交通の大動脈は淀川の舟運だった。

京都・伏見と大阪・八軒家の間(約40㎞)を茶船(十石)上荷船(二十石)が往復。

江戸末期には1日に1500人、800tの荷物が運ばれたという。

●曽根崎から大江橋を通って淀屋橋へ

●淀屋の屋敷跡

淀川水運だ…。

淀屋の屋敷は、海産物市場や米市を開き、金融業や船と荷主の間に立ち集荷を行う業を営み財を得た。

●なにわの三橋

大阪は水の都と言われているが、総橋数約155~200橋のうち公儀橋は12。

天満橋・天神橋・難波橋は公儀橋でなにわの三橋と呼ばれる。

12以外の橋はすべて町橋で町民たちが幕府の援助を受けずに生活や商売のためにかけた橋だそうだ。

大阪の商人が〝なにわの八百八橋〟と言われているのは、

自分たちの生活を良くするのは自分たちがするという熱い大阪の人の生き方を表現しているからであろう。

※〝なにわの八百八橋〟は、本当に808ヶ所の橋があるではなく、それほどの勢いで寺や橋が立ち並んでいたことの比喩的表現です。

●淀屋橋

●難波橋のライオン像

●大阪証券取引所の五代友厚さん

関連記事:天外者を鑑賞してきました→★★★

●元標跡碑と擬宝珠(ぎぼし)

江戸時代の里程計算の起点は高麗橋の東詰にあった。

ここ高麗橋が東海道、中国街道、紀州街道などへの道のり、車馬賃の起点となった。

擬宝珠は大坂夏の陣で徳川方が持ち去り、昭和40年になって吉田茂の遺族から大阪市に寄贈されたそう。(関連記事:[大阪史跡]高麗橋と擬宝珠 →★★★)

東海道57次の、江戸からのゴール地点、または江戸へ向かうスタート地点である。

●天神橋

●熊野街道の起点

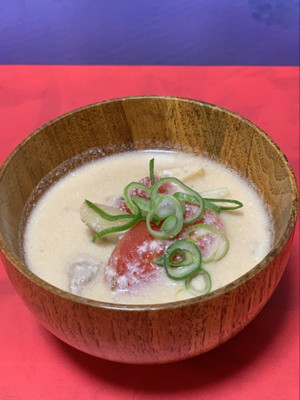

●昆布屋さんと八軒屋船着場跡

〝江戸は鰹節、大阪は昆布〟と言われ北海道の昆布は日本海より西回り、下関から大阪に入った。

戦前まで昆布屋は八軒屋に多くあったが今では永田屋昆布店と八木昆布店のみだそうだ。

(関連記事:[大阪史跡]京街道:八軒屋船着場→★★★)

●天満橋

●京阪モール前のポスト3つ

青ポストは速達専用だそうだ。

●秀吉時代の大坂城の石垣(三の丸北端)

街中にひょっこり石垣。

石垣と言えば大阪城公園内にしかないと思っていたが、京橋口付近にもあった。

大坂城は大きかったんだな…。

●京橋(秀吉時代の大阪の東の玄関口)

秀吉時代にかけられた京橋。

〝京都に通じる橋〟の名である。

秀吉時代は京街道の起点でもあった。

そして野崎まいりの旅人でもにぎわったそう。

●京橋川魚市場跡

京橋…河川敷から撮影。

昔、鯰江川(なまずえがわ)があったそうで、今は埋め立てられている。

鯰江川にかかる橋が〝のだ橋〟〔公儀橋〕であった。

●道標 左京みち

京橋商店街を経て野江へ向かう…

本場イタリアで見た真実の口よりもデカい!

京橋商店街の真実の口さん、ちょっと辛口(笑)

早く、コロナが収束しますように。

今は穏やかな淀川も古代から大正時代まで数百回も氾濫していた。

そこを乗り越え、水運を通じ産業や経済の発展にもつなげたと思うと、今まで見ていた川や周辺の街や住む人の見え方が大きく変わった。

大阪の街道もとても面白く興味深い。つづきはまた。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。