■走る旅:中山道〔27〕第49次 御嶽宿~第48次 細久手宿その①

※リアルタイムのログではありません。数日前のログになります。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えていました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っています。

京都三条大橋から、お江戸日本橋まで東海道&中山道69次。

江戸時代の人は、江戸から京都までの135里34町余(約540km)㎞を歩いていたそうです。

出張や用事に合わせるので

宿場の順番通りにはいきませんが、西から東へ。

物見遊山しながら…自分の脚で走って一本の道をつなげてみようと、旅をしています。

対して中山道は、東の山中を通過するので「中山道」

東海道とともに日本の二大幹線道で、中山道は近世以前から「東山道」と呼ばれ西国と東国を結ぶ主要道でした。

▼中山道:

江戸・日本橋~東海道・草津宿の67継立(67次)

草津宿と大津宿を含めて69次という場合もあるので、このログ上では、

69次135里24丁8間(約540km)で表記します。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをして

名鉄広見線 御嵩駅~御嵩宿~細久手宿~大湫宿~中央線 武並駅まで

26㎞走ってきました。

峠や、アップダウンの坂があり、ハードなコースでした。

御嶽宿~細久手宿は、12㎞と距離が長く記録の容量も多くなるので、

この記事を「その①」として、

峠にポツンとある森のケーキ香房![]() 〝ラ・プロバンス〟までを記録します。

〝ラ・プロバンス〟までを記録します。

(1つ前のルート 伏見宿~御嵩宿の記録はこちら→☆☆☆)

●スタート:御嵩駅

名鉄広見線 御嵩駅からスタートです。

みたけは、地名は御嵩、宿名は御嶽宿 と表記します。

たくさんのユダヤ人を救ったといわれる杉浦千畝さんの出生地・美濃。

御嵩駅から10㎞走れば、杉浦千畝記念館があります。

→ http://www.sugihara-museum.jp/

すごく興味があるので、

またの機会があれば、記念館まで走って行ってみたいなぁ。

往復で1日終わってしまいそうだけど。

こちらは、個人的な読書と映画鑑賞記録のアカウント。

〝杉浦千畝〟の映画を観た感想です。

素晴らしい人を誕生させた地を走るのはワクワクします。

●願興寺

この日は神社ではなく、蟹薬師・願興寺で旅の安全祈願をしました。

蟹薬師とは、

平安期に池から蟹の背に乗った薬師仏が出て、

これを最澄自作の薬師仏胎内に納めたとの説からきています。

二度にわたる岳火で焼失しても、

蟹薬師如来をはじめその他の仏像は焼失をまぬがれたそうです。

きっと、池から出た薬師仏様がお守りしているんでしょうか。

本殿は、改築中で10数年工事が続くとかで…

仮本殿で〝旅の安全祈願〟をお参りさせていただきました。

カニの印のご紋が見たかったんですが、

本殿が改築中なので見ることはできませんでした。

工事中で、本殿の様子は全くわかりませんでしたが

1000年以上の歴史を持つ、古い古いお寺なんですよ。

かくれキリシタン(切支丹)の町・御嵩。

幕府の厳しい弾圧の中、隠しきった十字架や聖母マリアが

御嵩の井尻から物見峠の中山道付近で出土されたことにより、

御嵩はキリシタン信者がたくさん存在した

キリシタンの村ということが分かったそうです。

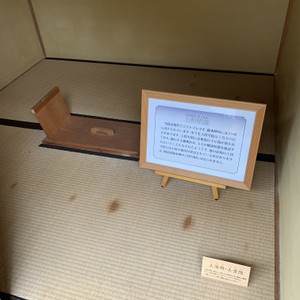

その見つかったマリア像が、中山道みたけ館に展示されています。

AM10:00~のOPENなので、朝早く着いた私は入館できず…。

何かの機会でもう一度御嵩を訪れたら、

マリア像を見てみたいです。

隠れキリシタンというと、ジュリーファンだった私としては

どうしても沢田研二主演の映画〝魔界転生〟を思い出す…。

今回は、商家・竹屋を通り越して、細久手方面へ進みます。

(竹屋のレポートはこちら →☆☆☆)

西から東に走ると、北方向に御嵩富士が見えます。

紙地図によると、この辺りが栢森一里塚なんだけどなぁ…

表示が無いので、付近の写真を撮る。

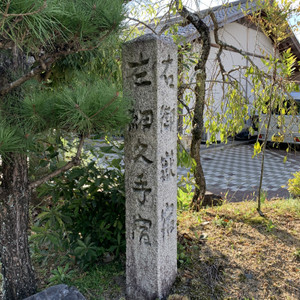

道標です。細久手までは結構遠いんですよ。

●和泉式部の廟所(びょうしょ)

和泉式部と言えば、平安歌人。

結婚離婚をし、親王や貴族たちとの恋愛を重ね、

自身の恋愛遍歴をおさめた和泉式部日記が代表作。

〝あらざらむ この世の外の思ひ出に 今ひとたびの逢ふこともがな〟

(私はもうすぐ死んでしまいますが、あの世へもっていく思い出として、今一度だけお会いしたい)

とっても切なくロマンチックな歌。

和泉式部様に

〝私もあなたのようにロマンチックに表現できる人になりたいです。

旅を見守ってください〟

とあつかましいお願いをする![]()

彼岸花が咲き、秋の原風景ですね。

この地で和泉式部が病気に倒れ亡くなったとか。

式部様は、毎年ここに咲く彼岸花を見て

歌を詠んでいるでしょうか。

どんどん山に近づいていきます。

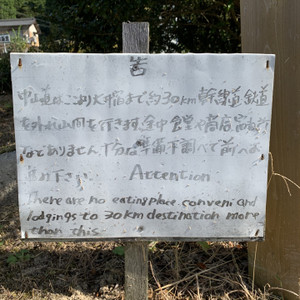

あっ。こんな看板が!

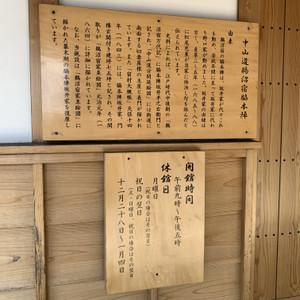

〝中山道はここより大井宿まで30㎞幹線道・鉄道を外れて山間を行きます。

途中食堂や商店・宿泊所などありません。

十分な準備下調べで前にお進みください〟

実際は、コミュニティバスもあり、

コンビニや自販機は無いけれど、ポツンとカフェがあったりします。

しかし、本当に何もない。

バスの本数は少ないし、

行動食や水分を持参しておく必要もありますし、

コロナウィルスで公民館のトイレも使えないので、

公衆トイレの場所などあらかじめ調べておくと安心です。

峠に入る手前で、カマキリに会いました。

カマキリは〝良い未来をもたらす預言者〟で幸福のシンボル。

で、両手を上げてカマキリ拳法のポーズで

カマキリから勇気のパワーいただきました。

カマキリというと、やっぱりラビット関根のカマキリ拳法ですよね。

さぁ、奥の山へ入っていきますよ~

●牛の鼻欠け坂

緩やかな傾斜の入り口ですが、どんどん勾配がキツくなります。

牛の鼻が擦れて欠けてしまうくらいの坂と言う意味。

浅田次郎さんの小説一路では、馬の白雪とブチが頑張って登った坂に入っていきます。

うっそうとしていて、熊が怖いので

ラジオを点けましたが

(ラジオは動物の動きの音が聞こえないので、あまり役に立たないと言われています)

ラジオ…入りません。

ガーガーという音だけ。

そりゃそうだ。山奥だ…。

あまり騒音を立てると、今度は蜂が怖いので、

熊鈴振り回しながら前に進みました。

●寒念仏供養塔(かんねんぶつくようとう)

寒念仏は馬頭観音。

1年に一番寒い時期に村人が白装束で集まり、

鐘をたたいて念仏を唱えて村中を歩いて修行したそうです。

ここで、心身を鍛え願いを祈願したそうです。

私も、この旅の勇気をいただきたくて祈願しました。

馬の鼻欠け坂を越えると西洞の集落です。

村のおばあちゃんが4人ほど歩いていました。

私を見て「がんばってねー」と手を振ってくださいました。

誰にも会わないので、人と会うとホッとします。

耳の病に霊力ありの神社です。

自分事で恐縮ですが、

今は静かな場に身を置くことが多くなったし、TVさえ見ていないので

音量小さくないと耳が疲れるようになりました。

なので、音量小さ目で運動指導していますが、

その昔はユーロビート大音量の中でレッスンをしていたこともあり、

難聴気味です。

耳が悪いと、音量が大きいのもマヒしちゃうんですよね。

自分の声も聞こえないから声もでかくなるし。

志村けん演じるおばあちゃんが、耳に手を当てて大きな声で

〝はぁ~なんだってぇ~〟って言っているのを思い出します。

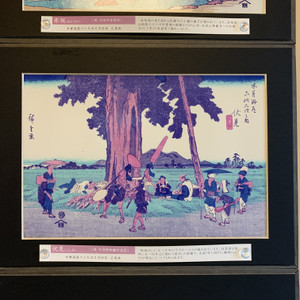

その昔、旅人がこの坂のしんどさを紛らわせるために

唄をうたいながら坂を登ったそうです。

〝うたうさか〟が〝うとうざか〟と呼ばれるようになったそうです。

けっこう長いです。

安室奈美恵ちゃんの「CHASE THE CHANCE」息を切らしながら歌う。

この歌詞が好きなんです。

中山道からちょっとそれて、

隠れキリシタンの地・マリア像が見つかった付近に聖母マリア像が建立されてるので

見に行く…。

強度の高い蜘蛛の巣をかき分け、

草ボーボーの中にうっすらある獣道のようなとこを走ると、

車道に出て、マリア像の優しいお顔ににホッとする。

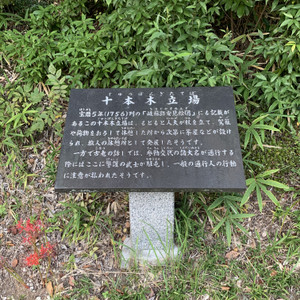

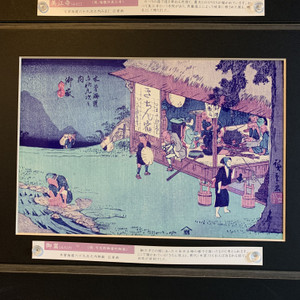

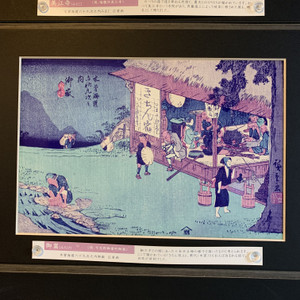

●十本着茶屋跡

このあたりが、歌川広重の浮世絵の場所なんだがなー。

絵は十本木立場の夕日。

〝きちん宿〟とは、薪代さえ払えば、泊まれる安宿のことで

旅人足や、お金がない旅人が利用したとか。

客は囲炉裏の付近で雑魚寝だそうです。

1里(3.9㎞)おきにあった一里塚。

今はあまり残っているものが少なく、

この謡坂十本木一里塚も地元有志による復元だそうです。

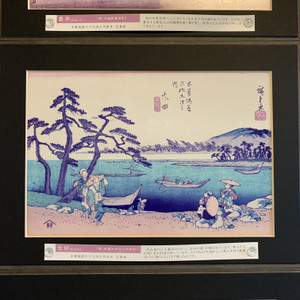

●十本木立場

旅人が杖を立て、荷物を降ろし休憩したところから発展し、

やがて旅人の休憩所になったそうです。

私も荷物を降ろして、水分補給しました。

●一吞清水

旅人の喉を潤した清水。

岐阜県の名水50選となったそうですが、飲んではいけないそうです。

ポコポコ音がしてました。

まだ湧いているんですね。

唄清水も、岐阜の名水50選に選ばれているそうです。

音符がかわいいですね。

しかし、立ち止まって写真を撮るのが結構怖くて、

写真少な目…かも。

物見峠にポツンとある森のカフェ。ラ・プロバンス。

ここは、中山道を先に行く先輩から教えていただいたお店。

へんぴな場所にあるのに大行列&予約しないと

昼にはケーキが無くなってしまうくらい人気です。

AM10時がオープンで、オープン前に到着したのにも関わらず、

もう行列ができていました。

コロナウィルス対策で、1組ずつの入店となっていて

お客さんが席について落ち着いてから、

次の組が入れます。

私の前は10人以上のウォーキングの団体、

2人組の方、

1人で来てる方…。

少し待つことになりますが、

せっかくなので待ってみることに。

お店の方も丁寧な対応で、しっかりコロナ対策されていますよ。

イングリッシュガーデンの中に建物があって、

隣にはギャラリーがあり、不思議の国のアリスになったよう。→ランスタイルですが…

オーダーしたのは、イチジクタルトと、はちみつの香りが広がる紅茶。

甘すぎず、フルーティーでとっても美味しい。

紅茶を含むとふゎっとはちみつのような甘い香りが鼻に抜けて、

ここまで来た道中の緊張感がフッと消える。

店の人気メニューは、

お皿に一口ケーキがたくさん乗ったケーキプレート(プティ・フール)。

お店で人気のケーキが6種類乗っている、永遠の女の子にとっては夢のスイーツ。

ここで旅を終了するなら、絶対食べているだろうな…。

ウォーキングのおばさまたちが、

かわいい!![]() って写真をバシバシ撮りながら食べてました。

って写真をバシバシ撮りながら食べてました。

私も、おばさまたちも永遠の女の子。

さて、旅はまだまだ続きますが、その①のレポートはここまでです。

午後から雨予報なので旅路を急ぎましょうー。

今回のコースでは熊には出会いませんでしたが、カモシカ、イノシシ、野犬(飼い犬かもですが…山に逃げていきました)、キジ、蛇やムカデなど。

沢山の動物に遭遇しました。

熊については、今年はブナ・コナラ・ミズナラなどの木の実が不作で、山中はもちろん、里の方まで活動範囲が広がっています。

とくに、秋と春は熊が活動する時期なので、山に入るときは十分に気を付けて準備と対策をしておきましょう。

私も、春・秋の期間は行程の計画を考え直します。

特に山を楽しむ方や、里山近くで畑仕事をする方は、

10月6日に書いたBLOG記事をよろしければ、読んでみてください→☆☆☆

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。