■走る旅:中山道〔33〕中津川~落合 #ランニング

※リアルタイムのログではありません。数日前のログになります。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えていました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っています。

京都三条大橋から、お江戸日本橋まで東海道&中山道69次。

江戸時代の人は、江戸から京都までの135里34町余(約540km)㎞を歩いていたそうです。

出張や用事に合わせるので

宿場の順番通りにはいきませんが、西から東へ。

物見遊山しながら…自分の脚で走って一本の道をつなげてみようと、旅をしています。

対して中山道は、東の山中を通過するので「中山道」

東海道とともに日本の二大幹線道で、中山道は近世以前から「東山道」と呼ばれ西国と東国を結ぶ主要道でした。

▼中山道:

江戸・日本橋~東海道・草津宿の67継立(67次)

草津宿と大津宿を含めて69次という場合もあるので、このログ上では、

69次135里24丁8間(約540km)で表記します。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをして…

武並〜第46次大井宿〜第45次中津川宿〜第44次落合宿〜第43次馬籠宿〜第42次妻籠宿〜第41次三留野宿〜第40次野尻宿まで。

あちこち寄り道しながら2泊3日で60㎞走ってきました。

1日目は26㎞

2日目は22㎞

3日目は12㎞

とうとう岐阜から長野に入るとあって、アップダウンがありましたが、しんどさを感じさせない宿場や自然の景観、出会う人達のあたたかさに救われました。

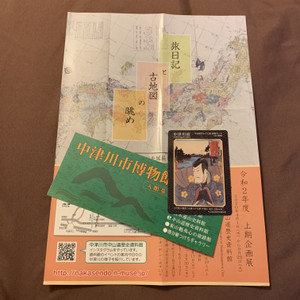

今回は2日目の旅のうちの、中津川から落合宿を記録します。

(1つ前の記事:の記事 恵那から中津川までの記事はこちら→☆☆☆)

この日は冷たい雨の日で、まさに雨の中津川。

スタートした時は秋時雨がしょぼしょぼしていましたが、雨雲レーダーによると、先を急がないとシッカリ打たれる予報です。

レインの上を着て防寒し、思い出に刻まれた中津川宿を後に、江戸に向かって前にすすみます。

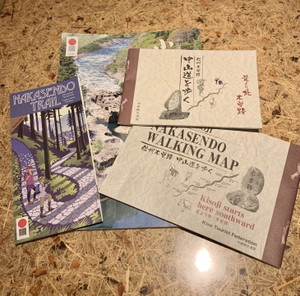

人の気配もないとあって中津川から落合に入るまでの峠がちょっと怖くて、途中荷物を降ろし、レインの下とクマグッズ(音の出るものとクマよけスプレー等)をセッティングした時に、〝中津川から妻籠宿まで〟の大切な紙地図を落としてきてしまいました。

この区間は見ごたえのある宿場風景や自然の景観、数々の史跡が残り、楽しみにしていた区間とあって、旅に備えて色々書きこんでいた紙地図だったので、落としたことに気付いた時は、この先の宝地図を落としてしまった悲しさとゴミを出してしまった罪悪感で落胆しました。

しかし、同じ旅仲間が後々捨ててくださるか?紙なので地球に還ることに期待し、スマホのGPSを起動させ要所で現在地と進行方向を確認しながら進むことに。

なので、この先は見落としや行きたかったのに行けなかった場所が沢山あります。

また、お友達やここへ行ってみたい!という方を連れていきたいと思います。

四ツ目川を渡ります。

とても穏やかな川ですが、かつては暴れ川だったようです。

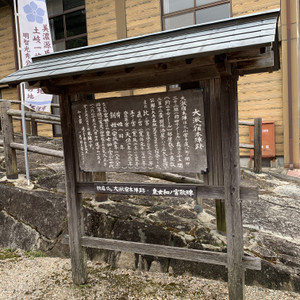

●高札場

茶屋坂を登っていくと復元された中津川宿の高札場があります。

高札場の横には階段。

菅原道真を祀った祠(ほこら)。

今日の旅の安全祈願はこの小さな祠にて旅をスタートです。

坂の上からは、お世話になった中津川の町が見える。

ありがとうと心に中でつぶやきました。

とにかく坂が多い。

坂を登ると。。。芭蕉句碑。

●芭蕉句碑

〝山路来てなにやらゆかしすみれ草〟(野ざらし紀行)

春の山路を辿って来て、ふと道端にひっそりと咲くすみれを見つけた。

こんなところにすみれが…と、その可憐さにただ理屈もなく無性に心ひかれることよ。

京都から伏見をへて大津にいたる山路で詠んだそう。

逢坂の関…のあたりだろうか…走ったなー懐かしい。

少し怒りお顔の馬頭観音様。

怒り顔の方が、苦悩や諸悪を粉砕し、馬が草を食べるように煩悩を食べ尽くし災難を取り除くそうです。

●尾州白木改番所跡

番所は、ヒノキをはじめとする木曽五木の木材の出荷統制を取り締まった場所。

木曽五木とは、ヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ、コウヤマキ。

さすが面積の9割は森林におおわれているだけあって優良な木材が扱われていたんですね。

●めだかの学校の歌碑

心癒されます。

中津川に着くまでは恵那山を前方に見ながら走っていましたが、

中津川を過ぎると今度は後ろに恵那山がついてきます。

人は誰もいませんが、かわいい石碑が行く道を盛り上げてくれる…

●子野地蔵石仏群

昔、このあたりに地蔵堂があったとかで無縁石仏を集めたそうです。

枝垂桜が立派です。

桜が咲くころは、旅人の心を癒していたんでしょうね。

祠の中には弘法大師様もいらっしゃいます。

ここでも旅の安全を祈願していきました。

●子野一里塚

江戸から84里です。

〝千里の道も一歩から〟と言いますが、先は長いけれど、少しずつ江戸に近づいていますね。

↑たぶん、子野一里塚からフクロウが並ぶ道の間で地図を落としています。

フクロウさん、知恵の神、長寿の神として幸福な鳥とされています。

フクロウさんにも旅の安全祈願。

●与坂立場跡

旅人が杖を立てて荷物を降ろして一服した場所ですね。

与坂立場跡にて地図が無いことに気付きましたが、結構上ってきたので引き返して地図を探し、もう一度上る気になれず前に進む。ゴミを出してごめんなさい。

棚田の中を進みます。

●落合五郎館跡

●善昌寺

●門冠の松

樹齢450年なんだそうです。

しかし、道路を作った時に根の部分を傷つけてしまい、450歳にしては成長していないのだとか。

門冠の松を西の方から撮影。

大きなトラックは通れなさそうですね。

宿場に近づいてきました。

人の気配を感じます。

右手の奥には助け合いの大釜が撮影されています。

地図を落としているので、気付かずに通り過ぎましたが、奇跡的に写り込みラッキーでした。

皇女和宮が江戸に向かう途中で宿場の人が助け合って一行をもてなしたそうで、今は宿場祭の時に大釜でキノコ汁を作ってふるまっているそうです。

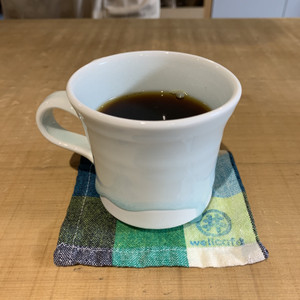

この日…雨で寒かったので、お湯でもいい、キノコ汁ならなお良し...あたたかいものを飲みたい感じでした。

●落合宿本陣

本陣1

脇本陣1

旅籠14

家数75

〝木曽路を出てここに出れば、まずわが家に帰り着きたる心地する〟と、

養生訓を書いた貝原益軒が表現した言葉。

貝原益軒は養生訓を呼んだことがあります。

知らなかったのですが、〝貞享2年(1685年)に木曽路を旅したそうで、その時の様子が著書「岐蘇路記」に詳しく書いているそうで…手に入るなら、読んでみたくなりました。

木曽路を抜けると、空が広く感じられ、民家にホッとしたんでしょうね。

本陣は、市川團十郎を追いはぎからかくまった場でもあります。

このあたりも追いはぎなどの山賊が多かったんでしょうね。

私も当時であれば命が無いかもしれません。

他にも、落合宿は〝十三人の刺客〟で決戦地としても書かれていて、目を閉じると行き交うお侍さんたちが見えそうです。

●落合宿脇本陣

落合宿の街並み。

●秋葉の常夜灯と宿場用水

川本式…川本のポンプは現在も定番ですが、これは旧式でかなり年季が入っていますね。

レトロでかっこいい。

バス停の名前は木曽路口。

いよいよ山の中へ…木曽路らしくなっていきますよ。

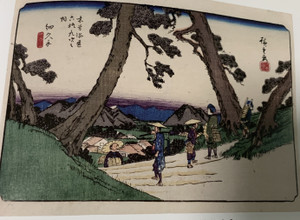

●落合宿の高札場

落合川を下桁橋で渡る…先は山の中…。

落合川堰堤の滝…天気の薄暗さと水量と音がゴウゴウとなり、恐怖が増す…(笑)

山中薬師寺前

枝垂桜が立派…

行ってきまーす。山の中へー。

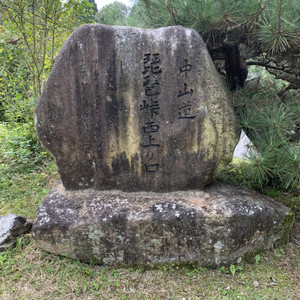

●落合の石畳

国の指定史跡です。

当時のまま残っているのは、東海道の箱根と落合の石畳の2か所のみ。

楽しみにしていた石畳も雨だから滑ります。

雨も風情がありますが

森林過ぎて、雨が石畳まで届きません。

ラッキーです。強い雨ならもっと滑っただろうに。

楽しんでいきましょう♬

この区間の気付きは、紙地図が無いことで、目の前のことに集中できました。

そのぶん、山の中では風の音や動物が動く音、鳴き声。

木の実が落ちる音、自分の息の音がしっかり聞こえました。

実は、数日間この様な環境下にいましたので、大阪に帰ってきたら3つ部屋向こうの音まで聞こえるようになっていました。

研ぎ澄まされるとは、こういう事なんだなという気付きがありました。

たまには、情報が無い中での冒険もいものです。

続きはまた。

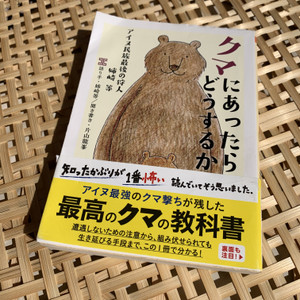

今年は熊の活動範囲が広がっています。

ブナ・コナラ・ミズナラなどの木の実が不作で、山中はもちろん、里の方まで降りてきています。

とくに、秋と春は熊が活動する時期なので、山に入るときは十分に気を付けて準備と対策をしておきましょう。

特に山を楽しむ方や、里山近くで畑仕事をする方は、

10月6日に書いたBLOG記事をよろしければ、読んでみてください→☆☆☆

▼クマに備えるにはどうしたらいいの?→関連記事☆☆☆

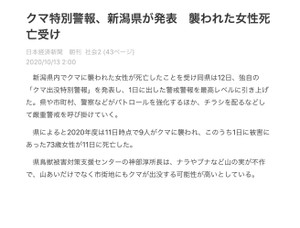

▼今年は全国各地でクマ出没情報と事故が多発しています。新潟県では、10月12日「クマ出没特別警報」を初めて出しました。県民に厳重な警戒を呼びかけています。

▼岐阜県に生息するツキノワグマについて→ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4964.html

▼熊出没情報BLOGリンク→ http://sukeroku.blog55.fc2.com/archives.html

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

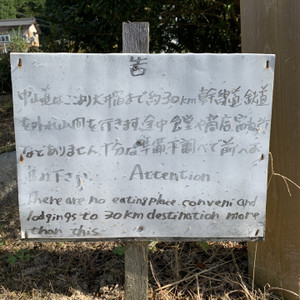

●思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。