京都三条大橋から、お江戸日本橋まで。

東海道&中山道69次。

江戸時代の人は、

江戸から京都までの135里34町余(約540km)㎞を歩いていたそうです。

東海道が太平洋の海岸沿いを通るので「海道」

対して中山道は、東の山中を通過するので「中山道」

東海道とともに日本の二大幹線道で、中山道は近世以前から「東山道」と呼ばれ

西国と東国を結ぶ主要道でした。

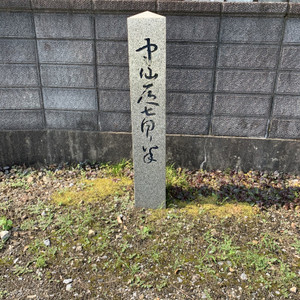

▼中山道:

江戸・日本橋~東海道・草津宿の67継立(67次)

草津宿と大津宿を含めて69次という場合もある。

このログ上では、69次135里24丁8間(約540km)で表記します。

人間一生 物見遊山…

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えていました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っています。

出張や用事に合わせるので

宿場の順番通りにはいきませんが、

西から東へ。

自分の脚で走って一本の道をつなげてみよう。

■お江戸日本橋~第1次 板橋宿~地下鉄三田線・板橋本町駅(14㎞)

+靖国神社・芝大神宮(10㎞)

※リアルタイムの更新ではありません。数日前のログとなります。

今回は番外編…となりますかね。。。

今回のルートは西から東ではなく、

不要不急の出張や用事に合わせたため、

東から西となってしまいました。

ゴールとなるはずの日本橋をスタートとして、板橋宿までの走る旅。

全ルート完走したとき、逆走も西から東の中山道ルートも良しとするのか?

やはり、感動のゴールは日本橋だから、

またいつの日か板橋宿から日本橋へと向かうのか?

今のところは答えが出ませんが、中山道を走った旅の記録を残します。

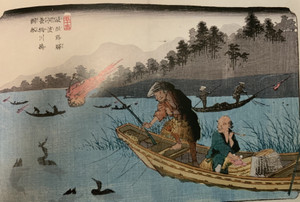

●日本橋・東京市道路元標

お江戸日本橋。

歌川広重が描く日本橋とは、かけ離れすぎの様子。

橋の上を高速道路が覆っています。

これも新しい道や便利な道ができたという、喜ばしい時代の進化なのでしょうが、

江戸時代の頃の日本橋とまではいかなくても、

せめて青空が見える日本橋が残っていたらなぁ…と寂しくなるのは私だけでしょうか。

1964年の東京オリンピックの時に、交通を便利にしようと、日本橋の上に首都高速が架かけ青空の風景が無くなりました。

この2020年に東京オリンピックが行われる予定でしたので、

56年間、日本橋は青空を見ていないんだなぁ…なんて、

ちょいと橋の気分になっておセンチになってみました。

シーサーが手にしているのは、東京市の市章だそうです。

お友達に教えていただきました。

翼が生えた麒麟はここだけだそうです。

日本国道路元標です。

東海道、中山道、奥州街道(宇都宮宿起点)、甲州街道、日光街道の五街道の起点となる場所。

西の京都三条大橋からスタートした人は、日本橋のこのポイントが感動のゴール地点となり、涙と汗の記念撮影をします。

東スタートで京都三条大橋を目指す人は、心ワクワクさせながらこのポイントからスタートし、これまた記念撮影ポイントです。

●三越前

しーんと静まり返る様な日本橋三越前。

コロナウィルス感染拡大予防で、ほとんど人が外に出ていません。

こんな日本橋は初めて見ました。

オフィス街なので、リモートワークの方が多いからなのかも知れませんが、

お江戸がこれでは、経済が死んでしまいそう。

人の命は大切なので、感染拡大はしないほうが良いけれど、

経済が死んでしまったら、そこから派生して起こる様々な問題も恐ろしいと思うので、

何が正しいか?自分で見極め責任と意味を持った行動が必要です。

何でもリモート!ソーシャルディスタンス!ではなく、

オンラインはバランスよく使って、

オフラインで感染予防して経済を回す…

そんなことはできないものでしょうか。

●江戸橋通り

●今川橋跡

道沿いからほんの少し外れた名にあるので、見逃しそうな今川橋跡。

今は橋の跡もありません。

今川橋が神田堀(別名神田八丁堀・龍閑川)に架設されたのは1681~1683年。

橋名の由来は、当時の名主今川氏の尽力により架けられた橋なので…今川橋。

日本橋から中山道に通ずる重要な橋でもあったそう。

●昌平橋と神田旅籠町

しょうへいばし…

神田川に架かる橋の名前。

昌平橋のあたりは、神田旅籠町と呼ばれていました。

昌平橋の北側にあたる神田旅籠町は、

中山道の第一の宿場である板橋宿・日光御成街道の宿場町である川口宿への街道筋として、旅籠が数多く立ち並んでいたため旅籠町と呼ばれるようになったそうです。

●湯島聖堂

神社でもお寺でもない湯島聖堂は、

儒教の始祖である孔子を祀っていて、

近代教育発祥の地として知られています。

朱子学派儒学者である林羅山の私塾でもあり、江戸時代の東大と言われていました。

中国の珍獣たち。

中山道には、順天堂大学、東京大学、東洋大学…と、有名な大学がいっぱい並んでいます。神田川の向こうはお茶の水…。

学生街なので、入試を控えた方たちが、孔子頼みに来るんですね。

湯島聖堂は江戸時代の東大だし、合格祈願の絵馬だらけでした。

●神田明神前の天野屋

神田明神前の天野屋さん。

地下の室で作る糀と米だけで出来た伝統製法で作られる甘酒。

この伝統の甘酒を飲みたかった…ですがお休みでした。

残念でしたが、オンラインショップで買うことにしましょ。

●神田明神

神田明神(神田神社)は、江戸城の表鬼門除けに鎮座する江戸総鎮守。

1600年の関ヶ原の合戦前、徳川家康は神田明神で戦勝祈祷を行いました。

家康は9月15日、神田祭の日(今は5月)に勝利し天下統一を果たしたと言われます。

神田明神のご祭神は、

一之宮は大己貴命。

だいこく様とも呼ばれ、国造りをされた神様で縁結びにご利益が。

二之宮は少彦名命。一寸法師と呼ばれ医療や健康祈願、病気平癒にご利益が。

三之宮は平将門命。平将門神に祈願すると勝負ごとに勝つと言われています。

一之宮の裏にもぐるりと囲むように沢山の神様がいらっしゃって、人は居ないけど神様はいっぱいでとても豪華でした。

にぎやかな朱色の門。

本殿裏の神社にも全部回ってみました。

銭形平次の石碑がありました。

銭形平次は、神田明神下に住んでいるという設定の架空の人物です。

銭形平次は、お金を投げて悪人を成敗するヒーローで、

小学生の時マネをしてずいぶん怒られました。

平次の石碑が江戸時代の銅銭に囲まれているデザインが面白いです。

●東大赤門

この学校、入りたかったー…って

偏差値にまったく届かないから入学できないけど。

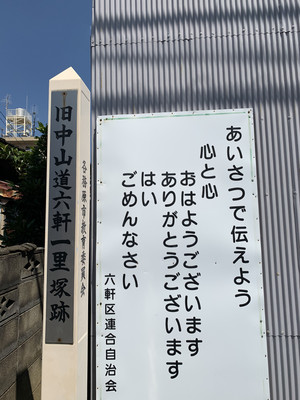

●本郷追分一里塚

東大前の四つ角。

東大向かいのお店の横にあります。

ちょうどお店が工事中で車が止まっていて

なかなか看板を見つけることができませんでした。

昔は目印として榎が植えられていたそうです。

一里塚は、一里ごとの距離を示す塚で、

木が植えられていた土が盛られたりしていたスポットですが、

今は、見落としてしまいそうなくらいひっそりでした。

●ほうろく地蔵

山門

本堂

観音菩薩像

子育て地蔵

ほうろくとは、浅い素焼きの土鍋のこと。

八百屋お七にちなんだ地蔵尊で、

1682年におきた天和の大火は、恋仲になった寺小姓(寺に住んで住持のそば近く仕えた少年)恋しさに放火の大罪を犯した大火。

その後、火あぶりの刑を受けたお七。

放火の罪で処刑された灼熱の苦しみを、

お地蔵さまがをほうろくを頭からかぶって苦しみを受けているという。

お地蔵さんは頭にほうろくを乗せていました。

やさしいお地蔵様ですね。

●東洋大学

駅伝で有名な…東洋大学。

●巣鴨

巣鴨橋を越えると、巣鴨商店街に入ります。

●銅造地蔵菩薩坐像 (江戸六地蔵 第4番札所)

昔から、旅の安全を見守ってくれています。

おばあちゃんたちの原宿、商店街に入ってきました。

商店街がちょうど中山道沿いです。

今は残念ながらほとんど人がいません。

商店街の経営は大丈夫なのかな…って心配しちゃいます。

●とげぬき地蔵尊・(高岩寺こうがんじ)

曹洞宗の寺院(曹洞宗萬頂山高岩寺)

創建は1596年で場所は江戸湯島が始まり。

その後1891年に巣鴨に移転してきました。

ご利益は、とげぬき、その他の病気の改善、延命などです。

●赤パン マルジ

赤いパンツがウリのお店です。

世界中で赤は「幸福と健康のシンボル」の色。

赤いパンツはラッキーアイテムなのです。

メンズ館へ行って、プレゼントにたくさん買って帰りました。

●コミュニティセンター待夢

コミュニティセンタです。

トイレがありますよ。

●猿田彦大神(巣鴨庚申塚)

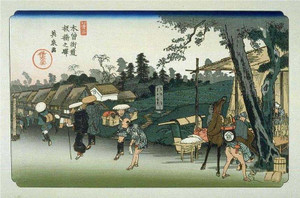

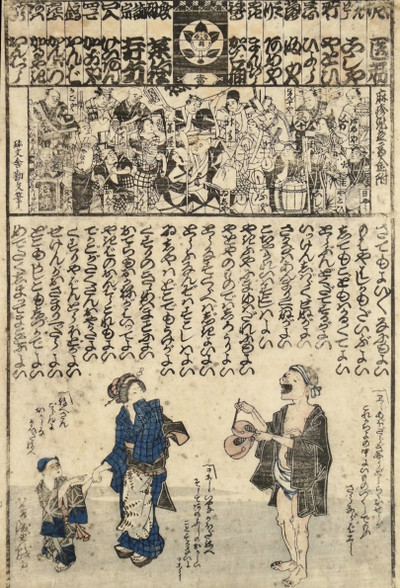

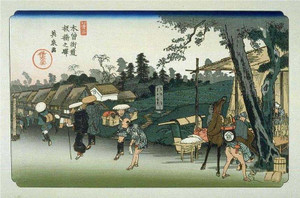

歌川広重の絵、第2景 英泉、木曽街道・板橋之驛(いたばしのえき)

が描かれた場所です。

導きの神、大好きな猿田彦さまがいます。

この庚申塚には、お猿さんが祀られていて、

明治初期に、千葉県銚子市にある猿田神社から猿田彦大神を分祀したそうです。

中山道の休憩所として、賑わっていた場でもあるようです。

●平尾一里塚

どこを探しても見つからなかった場所、平尾一里塚。

何度もぐるぐるして、このあたり…ということで、

あったものを写真におさめました。

なぜに?亀の石。

亀の子たわしのお店が近くにあるからでしょうか…。

平尾一里塚辺りは処刑場があった場所で、近藤勇も処刑されたとか。

近藤勇のお墓はJR板橋駅東口あたりにあります。

見落としました。。。

というか、処刑場も勇さんのお墓も今はあまり行きたくないな…と思ったので、

見落として良かったのかなぁ。。。と思うのは野暮かな。

●むすびのけやき

縁結びのけやきでしょうか。

●板橋宿

このあたり一帯は板橋宿の中心で

仲宿と言われていました。

板橋宿本陣跡。

中山道では江戸・日本橋から数えて1番目の宿場。

同時に川越街道の起点でもあります。

江戸から帰路につく人も、故郷から江戸に向かう人も板橋宿で疲れを癒したんでしょうね。

今、板橋宿の小説「中山道板橋宿つばくろ屋」を読んでいます。

板橋宿の新月道で、みたらし団子をいただきました。

京都三条大橋からスタートし、

中山道の走る旅を開始してから、

お店で買い物をしたのは数えるほど。

本来であれば、もっともっと買い物をして

お店に入って飲食がしたいです。

石神井川にかかる板橋。

板橋という名前だけあって、橋の床が板風に作られてあります。

本物の板ではありませんでした。

石神井川は穏やか。

●縁切り榎

板橋を渡り、板橋本町駅へ向かう途中に縁切り榎があります。

江戸時代より祀られており、

御神木の榎は悪縁を切りたい時や断酒を願う際、

その樹皮を煎じて相手に飲ませると成就するとされていました。

皇女和宮様の花嫁道中は、このルートを外して江戸に向かったとか。

縁切り…の響き。

ドロドロしているような感じがしますが、

入らせていただくと、ホントに気持ちの良い場所でした。

榎は木に夏と書きますが、

夏の日差しを受け、緑がパワフルですごく良いエネルギーを出してました。

わたしも、榎の皮を…とまでは手が出ませんでしたが

黒い影の悪縁をスパッと断ち切れるようにお祈りさせていただきましたよ。

・

・

・

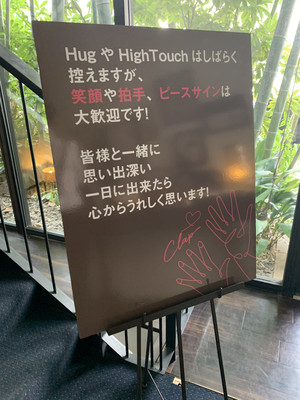

今回の旅は、どうしても外せない用事(4月から延期になっていた人生の門出の出席)があり江戸入りさせていただきました。

@表参道

もっと笑って、声出して、祝福したいけれど…

マスクでの結婚式も思い出ですかね。

新郎が専用アプリを作って、リモートで掛け合うコーナーもあり、

新しい結婚式のカタチでした。

江戸時代の人から見たらリモートって何?アプリって何?って

想像できないですね…きっと。

東京都の感染拡大の件もあり、出席も迷うところですが、

人生の門出を祝える出席を選択。

もちろん拡大予防しながら。

ホテルに籠っているよりは、

一人で人のいない所を走る方が健康的と、

感染予防しながらお江戸を走らせていただきました。

街はランナーさんが元気に走っていましたよ。

浜松町の芝大神宮や、会ったことのない戦没した祖父たちに会いに

九段下の靖国神社あたりも走らさせていただき、

全部で24㎞程度となりました。

うち中山道の日本橋から板橋宿までは13㎞程度です。

中山道の日本橋から板橋宿の13kmの道のりの中には

ギュッと見所や歴史が詰まっていて、とても魅力的でした。

機会があれば西から東の順で、感動のゴールになる日本橋にむかってみたいです。

【ウォーキングやランニングをする上での注意】

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

![]() ネットで購入。

ネットで購入。