■走る旅:中山道 [9]JR南彦根~高宮~鳥居本宿 #ランニング

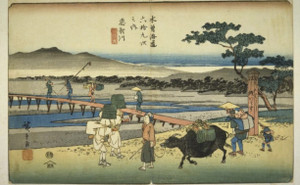

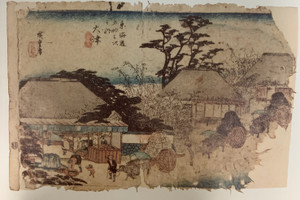

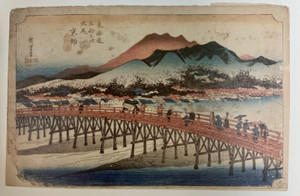

京都三条大橋から、お江戸日本橋まで。

東海道&中山道69次。

江戸時代の人は、江戸から京都までの135里34町余(約540km)㎞を歩いていたそうです。

出張や用事に合わせるので

順番通りにはいきませんが、

西から東へ。

自分の脚で走って一本の道をつなげてみよう。

今回は、JR南彦根からスタートし、高宮から柏原宿を目指しておおよそ28㎞の旅。

まずは、前回踏んだ高宮から鳥居本宿へ向かいます。

対して中山道は、東の山中を通過するので「中山道」

東海道とともに日本の二大幹線道で、中山道は近世以前から「東山道」と呼ばれ

西国と東国を結ぶ主要道でした。

▼中山道:

江戸・日本橋~東海道・草津宿の67継立(67次)

草津宿と大津宿を含めて69次という場合もある。

このログ上では、69次135里24丁8間(約540km)で表記します。

●JR南彦根~中山道 座・楽庵

駅から座・楽庵までは2.5㎞程度。

楽庵からスタートします。

●ベンガラ格子

ベンガラ格子は西の民家に多く、西側の中山道でよく見られます。

古き良き日本の風景です。

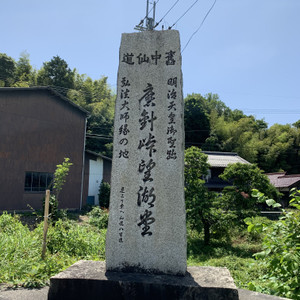

●古い道標

●ルートを外れ彦根駅方面へ…天寧寺(てんねいじ)・五百羅漢

中山道を外れて彦根方面へ、片道2.5㎞。

数日前にたまたま観た、

司馬遼太郎原作・映画『関ヶ原』の冒頭に使われた場所へ行きたくて

天寧寺へ行ってまいりました。

映画・関ヶ原は、三献の茶のシーンから始まります。。。

以下

長浜城主であった豊臣秀吉は領内で鷹狩をしていて、喉が渇き、とあるお寺に立ち寄って茶が欲しいと言った。その時対応したのが幼名:佐吉。のちの石田三成である。

佐吉は、最初に大ぶりの茶碗にぬくめの茶をいっぱい煎れて差し出した。

秀吉は全部飲み干した後に〝もう一杯〟と頼んだ。

次に佐吉が差し出したのは少し小さめの茶碗に一杯目より熱めの茶を半分くらいの量で煎れ差し出した。

秀吉が試しに〝もう一杯〟と頼んだところ、3杯目は小ぶりの茶碗に舌が焼けるくらい熱い茶を差し出した。

この様に、『相手の様子を見ただけで、その人が求めるものを差し出す佐吉の機知』を秀吉は気に入り召し抱えることになった。

…

この2人の出会いが無ければ、関ヶ原の戦いはどうなっていたんでしょうね。

また違った歴史が生まれていたのかもしれない…なんて想像。

お寺の方のお話によると、

〝五百人いれば色んな羅漢さんがいる。過去のあなたも、今のあなたも、人は誰にも言えないことや、こんな事してしまった…と言うことがあるかも知れない。

そんなあなたに羅漢さんが何か語りかけてくれるかも知れない。

ここは過去と今が出会って交差していく場。

過去の自分も、この世にいない人も、

自分の求める人に必ず会える場所。…〟

出会いの場ということもあり、

映画も現代と戦国時代が交差するシーンから始まっていました。

この寺は、井伊家ゆかりの寺で、

本当に秀吉と佐吉が出会った場ではないのですが、

監督がどうしてもここ秀吉と佐吉の出会いのシーンに使いたいと申し出られて通われたそうです。

この話を聞き『関ヶ原』をもう一度観たくなりました。

偶然観た映画・関ヶ原…

偶然これから通る中山道の近くにあった天寧寺。

関ヶ原の戦いの1600年も2020年も干支は庚子と同じ。

何か感じよと、五百羅漢達にここへ導かれた様な気がします。

ちなみに、三成と秀吉が出会った寺説は2つ。

長浜木之本町古橋・法華三珠院と、米原市朝日・大原観音寺。

この2つも機会があれば行ってみたいです。

(youtubeは2017年の映画)

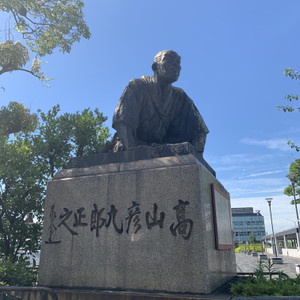

お庭に井伊直弼供養塔があります。

お寺にまつわる井伊家の悲しいお話もあるのですが、

もともとはお母さまの供養に…ともうけられたとか。

法堂と羅漢堂の間の庭からは、

彦根城と城下町が一望でき、

近江に住む人にとって、主要な場所だといえるでしょう。

うっとりするくらい

素晴らしい眺望。

いつまでもここに居たくなってしまいます。

羅漢堂裏にある布袋さま。

おへそに触ればへそくりができ、

扇に触れば福来り…

袋に触れば病気を封じる福徳円満の神様。

今回は五百羅漢にあやかったので、布袋さまにはご挨拶をして次を急ぎました。

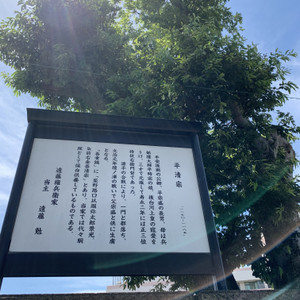

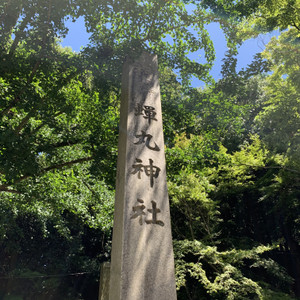

●芭蕉昼寝塚・原八幡神社

芭蕉が昼寝をしたんでしょうか。

私も昼寝をしたいくらい良い天気。

●小町塚、小町茶屋

小野町です。

小野小町はここの出身とか、どうとか。。。

色んな説がありますね。

お堂の中に石仏が集まってます。

小町茶屋は明治までお茶屋さんがあったようです。

高宮から、ぐんとコンビニも減りましたし、

自販機もほとんどありませんから、

現在もお茶屋さんがあるとうれしいですけど、人はほとんど通らないでしょうね。

はぁー!清々しい空。良い天気。

●合羽屋

琵琶湖の南端にある鳥居本は天気が急変するといわれ、

合羽屋さんが多かった地でもあります。

伊吹山山麓近くだからでしょうか。

わたしも、いつ雨に降られても良いように、

レインウェアの上下を持参しました。

今日は、曇り予報だったのに

必要なさそうなくらい晴れましたので合羽の出番なさそうです。

合羽屋さんの看板。傘に見える(笑)

ゲゲゲの鬼太郎にこんな傘のお化けいたな。

なんだかかわいいな。

●さんあか(トイレあり)

ほとんど誰とも会わない道のり。

今回、初めて会話したのが、さんあかの方。

『中山道を走っている』というと、ビックリされていました。

さんあかの由来は、

鳥居本名物の赤いもの。

「あかだま」「しぶがき」「すいか」なんだそうですよ。

この先、コンビニがほとんどないので、トイレを済ませておくと良いです。

助かりました。

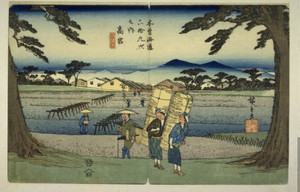

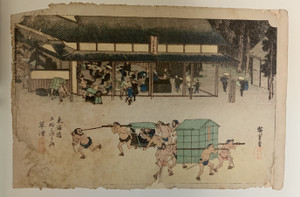

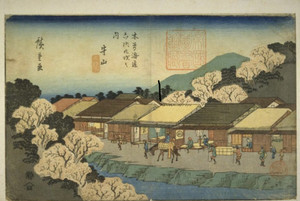

●鳥居本脇本陣・第63次鳥居本宿

本陣は1つ。→写真が撮れてませんでした。

脇本陣は2つ。

旅籠は35、家数は293。

昔はにぎわっていた町なんでしょうね。

駅周りは家が少し密集しますが、

交通(電車や車、バス)の発達によって、

昔は中山道沿いにあった屋敷もお店も、今はほとんどなくなりました。

人の都合のいい様に、栄える場所も変わっていきます。

当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが、

なんだか寂しいですね。

●鳥居本駅

真っ赤な屋根がレトロでかわいいですね。

●赤玉信教丸本店

お腹が痛いときに飲む薬。

赤玉…

田舎の実家の薬箱にも赤玉が必ず常備してありました。

懐かしいな。

●またおいでやす彦根市碑

またおいでやす…

旅人が3人、行き交っていますね。

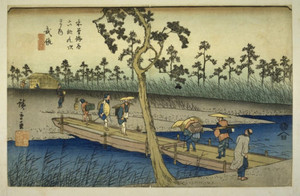

●旧中山道…で摺針峠へ…

水に浸かっている場所もあり、

梅雨時期の旧中山道は足元が悪いです。

しかし、先を急ぎます。

峠。

山道を行きます…

…獣道みたい(笑)

蜘蛛の巣もいっぱい。

気分はしのびの者。

石田三成に仕えた初芽で走っていますよ。

番場宿へ向かってもう少し。

がんばります。