プロフィール

健康サポートプロジェクト

合同会社健康サポートプロジェクトです。 10数年にわたって健康経営を推進する企業・団体様向けに健康セミナーや研修コンテンツ等で具体的なサポートをおこなってきました。 福利厚生や労災対策として従業員の方が生活習慣の中で無理なく継続できるエクササイズをご紹介します。

最近の記事

- ■[声のブログ・第826]モブキャラやわき役で生きるのもいい!

- ■[声のブログ・第825]ノウハウものでもオチのある話でもない「電車遅延でのストレス」

- ■[声のブログ・第824]みんな×暗闇×大音量=メンタルヘルス

- ■[声のブログ・第823]小さな世界でグルグル

- ■美活ウォーキング@大神神社 ご参加ありがとうございました [声のブログ・第822]感情が動いた記憶は忘れない

- ■[声のブログ・第821]プラットフォームで足踏みする ~今週のふり返り~

- ■【ウェルビーイング経営サポート】@サングラス・眼鏡等製造卸売の株式会社デューク様

- ■[声のブログ・第820]自分を守る気付く習慣(詐欺電話)

- ■本を買いに行きました。

- ■[声のブログ・第819]マンネリ打破!生活に変化をつける

エストロゲン子の美活ウォーキング

カテゴリ

- column

- お知らせ

- エストロゲン子・子宮筋腫に悩まされて

- スポーツ栄養学

- 日々のログ

- 読書・映画鑑賞・執筆活動など

- 転倒予防DAY

- 防災フィットネス

- [Well-Being]声のBLOG

- [スタジオBodyLux]BodyLux365 コミュニティ

- [スタジオBodylux]スタジオのこと

- [フィットネス&ウォーキング]指導者育成

- [フィットネス]アクアダンス

- [フィットネス]スイミングダイアリー

- [フィットネス]スタジオエクササイズ

- [フィットネス]メルマガ

- [フィットネス]水中ウォーキング

- [フィットネス]海外研修リポート

- [フィットネス]運動指導者向けワークショップ案内

- [プライベート]愛しの愛犬

- [プライベート]暮らし

- [プライベート]趣味

- [マインドフルネス]ボディケア・脳と身体

- [マインドフルネス]マインドフルネス・栄養など

- [マインドフルネス]心理学・コーチング

- [健康経営]健康サポートプロジェクト活動

- [健康経営]活動レポート

- [実験]ケトジェニックダイエット

- [実験]料理

- [歩き方教室]お客様の声

- [歩き方教室]ウォーキングコース・スポット

- [歩き方教室]ウォーキングライフ

- [歩き方教室]ウォーキング質問箱

- [歩き方教室]ランニング・ウォーキング教室

- [歩く旅・走る旅]ご時世

- [歩く旅・走る旅]ご縁のあるお店屋さん・商品

- [歩く旅・走る旅]わたしが見つけた日本製

- [歩く旅・走る旅]マラソンコース

- [歩く旅・走る旅]ランニングダイアリー

- [歩く旅・走る旅]京街道

- [歩く旅・走る旅]兵庫スポット

- [歩く旅・走る旅]史跡・城址・地図読み・サンクチュアリ

- [歩く旅・走る旅]大阪の史跡

- [歩く旅・走る旅]大阪スポット

- [歩く旅・走る旅]旅のみちすがら

- [歩く旅・走る旅]東海道&中山道を走る旅

- [歩く旅・走る旅]江戸の暮らし

- [歩く旅・走る旅]自分の足で行く旅

- [歩く旅・走る旅]花日記・鳥日記

- [歩く旅走る旅]京都スポット

- [美活ウォーキング無料公開レッスン]最新情報

- [美活ウォーキング無料公開レッスン]緊急アナウンス

- [美活ウォーキング]ウォーキングイベントお知らせ&レポート

- [美活ウォーキング]レッスン案内

- [走る旅・歩く旅]トレーニング

スタジオBodyLux

- スタジオBodyLux

ウェブページ

- ■防災教育×エンターテインメント【防災社内イベント・防災社内運動会・出展のためのイベントなどを企画している担当者の方へ】

- ■【健康経営】社内運動イベント・社内ウォーキングイベント企画・運営

- ■2025.7月オンライン・対面・パーソナル各レッスンのご案内【おけいこ・ならいごと・教室】歩き方、姿勢改善、ウォーキング、健康体力づくり

- ■募集中【おけいこ・ならいごと・教室】姿勢改善|ウォーキングレッスン|ウォ-キング教室|歩き方教室|からだととのえるレッスン|BodyLux365会員 |

- ■【レッスン案内】募集中・定期開催 ウォーキンググループレッスン 金・土 午前中クラス

- ■【世界一奥さんのことを愛している男性の方へ】ウォーキングレッスンをプレゼントしませんか?

- ■健康サポートプロジェクトは皆様のWell-beingと健康経営をサポートします。

- ■ウォーキングBasicコース

- ■健康的に美しく歩く!ウォーキング教室・からだととのえるレッスンサービス概要

- ■【市町村・地域・法人・団体向け】ウォーキングの講演会・教育・イベント企画・体験型レッスン企画のご担当者様へ/指導者育成・健康セミナー・姿勢 歩き方講演会・ウォーキング講演

- ■知って得するウォーキングの効果

- ■コロナ禍で変わったランニングスタイル。東海道・中山道を走る旅

- ■【中山道を走る旅】女一人で行ってみよう!京街道・東海道・中山道を日本橋まで走る旅 #ランニング #中山道

- ■声のBLOGアーカイブ

- ■[おひとりさま 大阪歴史健康ウォーキング]お申込み

- ■【コラム】登山やウォーキングに必要な水の量と、ザックが重くなったらどうなるの?

- ■体内時計と睡眠

- ■女性のためのランニング教室・アドバイス

- ■【特集】冷えを解消・第二の心臓と言われる「ふくらはぎ」を動かそう!

- ■【特集】脳の活性に身体を動かすのは良い?

- ■【特集】古代の人類は1日20km歩いていたんだそうな。歩くことは脳と身体の健康法

- ■ウォーキング 講師・歩き方専門家[姿勢・歩き方・健康ウォーキングセミナー講師/坂田純子]

- ■メタボに続く国民病「ロコモティブシンドローム」チェックとトレーニング

- ■ウォーキング大辞典

- ■ウォーキングは身体にイイコトだらけ【効果的なウォーキングと身体に及ぼす効果】

携帯URL

« 2021年11月 | メイン | 2022年1月 »

2021年12月

2021年12月 6日 (月)

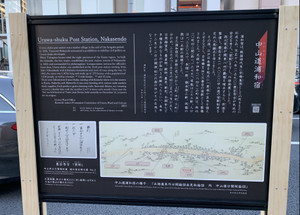

■走る旅:中山道〔87〕巣鴨から大円寺→追分一里塚→東京大学→神田明神→天野屋まで #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

蕨宿 JR蕨駅~板橋宿~日本橋(27㎞)→靖国神社(3.5㎞)

巣鴨地蔵通商店街からのつづきです。

日本橋まではあと6㎞です。

●東洋大学

●金龍山大円寺・焙烙地蔵・一里塚の庚申塔

石の3つの庚申塔は、本郷追分一里塚から ほうろく地蔵前に移されてきたそうです。

ほうろくとは、浅い素焼きの土鍋のこと。

八百屋お七にちなんだ地蔵尊で、

1682年におきた天和の大火は、恋仲になった寺小姓(寺に住んで住持のそば近く仕えた少年)恋しさに放火の大罪を犯した大火。

その後、火あぶりの刑を受けたお七。

放火の罪で処刑された灼熱の苦しみを、

お地蔵さまがをほうろくを頭からかぶって苦しみを受けているという。

お地蔵さんは頭にほうろくを乗せていました。

やさしいお地蔵様ですね。

山門には立派な「五三桐」のご紋。

豊臣秀吉や皇族が使ったもの…なぜここに。

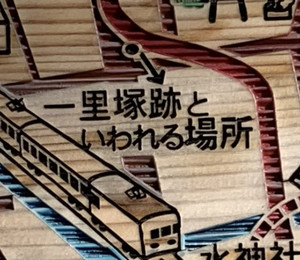

●本郷追分一里塚

日本橋まで最後の一里塚です。

日本橋まであと約4㎞となりました。

●東京大学

コロナがおさまれば…東大学食でランチすることを楽しみにしていました。

今は、学校関係者以外立ち寄ることが出来なくなっています。

警備の方に撮影許可をお願いし、門から手を伸ばして写真撮影しました。

●神田明神前・天野屋

天野屋さんの記事は別で書きました。

よろしければ、こちらをお読みくださいませ。→わたしが見つけた日本製 「神田明神前 天野屋」

●神田明神

神田明神は、江戸城の表鬼門除けに鎮座する江戸総鎮守。

1600年の関ヶ原の合戦前、徳川家康は神田明神で戦勝祈祷を行いました。

家康は9月15日、神田祭の日(今は5月)に勝利し天下統一を果たしたと言われます。

神田明神のご祭神は、一之宮は大己貴命。

だいこく様とも呼ばれ、国造りをされた神様で縁結びにご利益が。

二之宮は少彦名命。一寸法師と呼ばれ医療や健康祈願、病気平癒にご利益が。

三之宮は平将門命。平将門神に祈願すると勝負ごとに勝つと言われています。

国学の発祥の地です。

京都伏見の神宮で国学者であった荷田春満が、江戸に出て初めて国学の教場を開いたのが神田神社社家の芝崎邸内でした。

次はいよいよ、日本橋です。

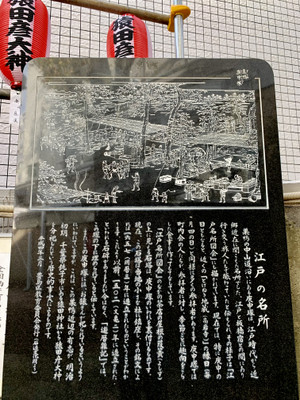

今はもうなくなってしまった商売が沢山あったようです。

朝顔売り、ところてん売り、古着売り、猫の蚤取り、三助、出会い茶屋…などなどまだまだ沢山。

中山道沿いに残る竹屋さんや甘酒屋さん、そして焙烙地蔵がかぶっていた〝ほうろく(土鍋)〟も今では珍しいです。

風が吹けば桶屋が儲かるという言葉があります。

これは、「江戸で強い風が吹く」→「砂が目に入り眼病を患う」→「眼病を患ったものは三味線で生計を立てる」→「三味線に猫の皮を使うので猫が居なくなる」→「猫が居なくなるとネズミが大発生する」→「ネズミが全ての桶をかじってしまう」→「桶屋ビジネスを思いつく」という、一見関係のないところに因果関係や影響が出るという意味。

この様な連想内容は、今では考えられないですが、コロナ禍だからこそ、その先に繋がる連想は新しいビジネスに繋がるチャンスなのかもしれません。

1846年から175年ずっと続く天野屋さん。

もとは敵討ちのために京都丹後から出て来たようです。

敵討ちから175年はどう想像できたでしょうか。

で甘酒をいただきながら、ふと思いました。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

■走る旅:中山道〔86〕巣鴨地蔵通商店街 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

蕨宿 JR蕨駅~板橋宿~日本橋(27㎞)→靖国神社(3.5㎞)

志村一里塚~第1次 板橋宿 からのつづきです。

いよいよ「おばあちゃんの原宿」巣鴨に入ります。

巣鴨は、赤の色使いが多く、なんか元気になるんですよね。

赤って交感神経を優位にさせると言われていて、ガツガツ動き回りたくなるのです。

そんな巣鴨が好きな私は、おばあちゃんなのかも知れません。

「積極・行動力・活力・興奮」など、力強いイメージを持っています。

●アドレナリンを分泌し興奮を促します。

●暖色系で、熱や暖かさを感じさせます。

●食欲を増進させます。

●時間経過を早く感じさせます。

●回転力が上がります。(お店などでゆっくりしていられない)

●目を引き関心を集めます。

●巣鴨地蔵通商店街

巣鴨地蔵商店街…は、巣鴨地蔵〝笑〟店街なんだそうです。

ゲートをくぐる前に猿田彦大神(巣鴨庚申塔)へ寄りましょう…。

●猿田彦大神(巣鴨庚申塚)

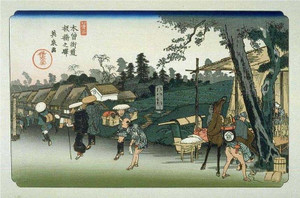

歌川広重の絵、第2景 英泉、木曽街道・板橋之驛(いたばしのえき)

が描かれた場所です。

巣鴨商店街は、旧中山道であり、商業や信仰の場として栄えてきました。

日本橋から出発して最初の休憩所(立場)として、賑わっていた場です。

この庚申塚には、お猿さんが祀られていて、

明治初期に、千葉県銚子市にある猿田神社から猿田彦大神を分祀したそうです。

猿田彦大神は導きの神様です。

ここまで導いてくださって

ありがとうございました。

旅も、もうすぐ終わります。

とげぬき地蔵の縁日(毎月四の日)は多くの参拝者があり、

参拝者の方に季節ごとに趣向を凝らした食事を作ってもてなしているそうです。

早く、コロナ禍が落ち着いて、人が集まり、食事を楽しめる日が来ますように。

ゲートと商店街が続きます。

●巣鴨マルジ

巣鴨と言えば、赤パンマルジさん。

メンズ館とレディース館が並んでいます。

お年賀に配る用として、毎年立ち寄るか、もしくはネットで購入しております。

赤パンマルジの記事は、別記事で書きました。

よろしければ、こちらをご覧くださいませ。→[旅のみちすがら・私が見つけた日本製]日本製:巣鴨 マルジ

●とげぬき地蔵(高岩寺)

地蔵菩薩様は秘仏ですので残念ながら拝見させていただくことはできません。

そのお姿を元に作られた御影(おみかげ)に祈願してもご利益があるとされています。

写真は毎回〝と〟が抜けて〝けぬき〟地蔵になります。

このお地蔵さんの隣に洗い観音がありました。

水をかけ、自分の悪いところを洗うと治るという言い伝えがあります。

コロナ禍でも大行列でした。

※この写真のお地蔵様ではありません。

可愛いこけしさんたち。

●銅造地蔵菩薩坐像 (江戸六地蔵 第4番札所)

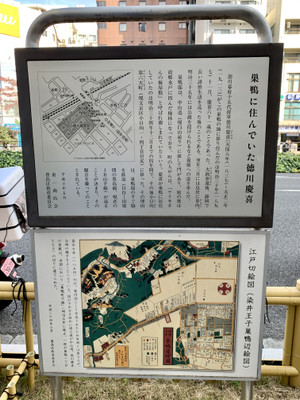

●最後の徳川将軍・第15代 徳川慶喜(よしのぶ)が住んでいらっしゃった場所「ケイキさんの梅屋敷」

案内板によると、大政奉還後、静岡で長い謹慎生活を送った後、

明治34年(1901年)12月までの4年間だったそうです。

大阪もなのですが、史跡の前に自転車が止まってたり、ゴミ出しの収集所になっていたりする風景が残念だなぁ…と思っちゃいます。

私の目から見れば、昔に思いを馳せる場所ですが、

同じ思いでいらっしゃる人ばかりとは限りません。

巣鴨商店街を抜け、日本橋まではあと6㎞。

巣鴨でケイキさんの梅屋敷跡を見たり、

徳川家康が整備した五街道のうちの中山道を走った今、

ドラマ・大奥や映画 燃えよ剣をもう一度視聴したくなりました。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

2021年12月 4日 (土)

■走る旅:中山道〔85〕志村一里塚~第1次 板橋宿 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

蕨宿 JR蕨駅~板橋宿~日本橋(27㎞)→靖国神社(3.5㎞)

第2次 蕨宿から清水坂までのつづきです。

清水坂が終わると、国道17号線に合流です。

すぐに、志村一里塚が見えてきます。

●志村一里塚

17号線の脇に、両塚残っているのが、東京から3里目の一里塚です。

関東に近くなるにつれ、姿が消えている一里塚が多かったので、両方の塚が残っているのは感動でした。

●斎藤商店さん

明治22年の創業で100年以上続く竹屋さんです。

竹商品を取り扱っていらっしゃるそうです。

店頭に並ぶ竹ほうきが懐かしいです。

我が家は、昔、玄関先で使うほうきを、祖父が竹で手作りしていました。

●縁切神社

おまいりしている方がいらっしゃったので、境内には入りませんでした。

ここは、縁を切りたい人がいたら、この木の皮を煎じて飲むと願いが叶うそうです。

日本中の中でも最強縁切りスポットです。

2020年の8月に日本橋から板橋を走った時、

おまいりさせていただきましたが、

木の皮までは煎じませんでした。

●中山道板橋宿上宿碑

板橋は、日本橋から一番目の宿場です。

長さが約1.7㎞で、天保十四年1843年は人口2448人と多く、

日本橋から平尾宿・仲宿・上宿に分かれていました。

石神井川に架かる板橋から環状七号線あたりまでが上宿だそうです。

●石神井川に架かる板橋

石神井川(しゃくじいかわ)に架かる板橋の名前から宿場名がついたそうです。

歩道は、板の目調になっています。

日本橋から旅を始める旅人に同行し、板橋宿まで見送る人もいて、大変栄えた宿場なのだとか。

●仲宿

仲宿に入ったようです。板橋宿は長いです。

●成田山 遍照寺

境内は江戸の頃、馬のつなぎ場だったそうです。

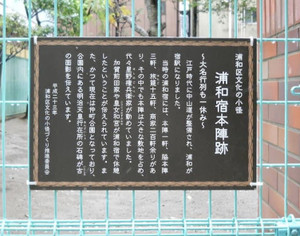

●板橋宿本陣 飯田新左衛門家

本陣には、参勤交代で通行した大名や幕府の公用の武士、僧や公家などが休憩しました。屋敷の当主は、代々飯田新左衛門を名乗りました。

板橋宿のアーチ…日本橋に近い平尾宿なんでしょうか…

アーチの上で、うさぎが手を振ってくれているのが可愛いです![]()

商店街のキャラクター「ラッピー」だそうです。

アーチにとどまらず、街灯やお店の看板にまでラッピーだらけでした。

●中山道の宿場名が並べられた看板

●観明寺と庚申塔

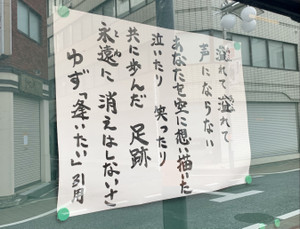

観明寺の前にあった、ゆず「逢いたい」の歌詞。

住職さん、ゆずファンなのかな。

素敵な歌詞ですね。

うさぎが手を振ってくれるのが、癒されます。![]()

●本陣:1

●脇本陣:3

●旅籠:54

●家数:573

●たぶん、この付近平尾一里塚

2020.8に来た時も、googleマップで一里塚があった場所を探したのですが、

Googleによると、亀の像があるお店前あたりという事で。

詳しい場所はわからず。

お店前の亀だけ写真におさめました。

前に来た時とは別のお店に変わっていましたので、目印にならず…です。

書籍「中山道・浪漫の旅」(信濃毎日新聞社 発行)の情報によると、八百屋さんあたりだという情報もあります。

●亀の子束子 西尾商店

こちらにも亀が。。。西尾商店で亀の子束子を買いました。

別記にしていますので、ご興味のある方は、こちらの記事へジャンプくださいませ。→[旅のみちすがら]板場宿 亀の子束子

いよいよ「おばあちゃんの原宿」巣鴨に入ります。

巣鴨は、赤の色使いが多く、なんか元気になるんですよね。

赤って交感神経を優位にさせると言われていて、ガツガツ動き回りたくなる。

そんな巣鴨が好きな私は、おばあちゃんなのかも。

次の記事では、大好きな巣鴨をレポしたいと思います。

日本橋から始まる中山道69次の最初の第1次であるのが板橋宿。

日本橋から旅を始める旅人に同行し、板橋宿まで見送る人もいて、大変栄えた宿場なのだとか。

旅を始めたころは、「●●次」の数字が減っていくたびに嬉しく感じましたが、とうとう第1次の字を見ると、この先もう宿場は無いのか…と寂しい気持ちになりました。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

2021年12月 3日 (金)

■走る旅:中山道〔84〕第2次 蕨宿宿~清水坂 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

蕨宿 JR蕨駅~板橋宿~日本橋(27㎞)→靖国神社(3.5㎞)

第2次 蕨宿からのつづきです。

JR蕨宿から日本橋を目指します。

宿場の終わりです。

このゲートの先は、車線もビルも多くなり、一気に東京の空気が濃くなります。

戸田市に入りました。

もうすぐ埼玉の県境を越えます。

東京に入るには通行手形は要るのかな…(映画・飛んで埼玉より)

●下戸田ミニパーク

史跡案内の親切な道標があり、助かりました。

●マンホール

マンホールは、戸田ボートコースで行われているボート競技「レガッタ」の様子が描かれています。

戸田市はボートの聖地なんだとか。

川岸3交差点から商店街のような道に入ります…。

商店街内の目印となる魚久さんを探すも、見つからず…

たぶん、ここかな↓↓↓

魚久さんは別のお店に変わってしまったのでしょうか。

戸田一里塚があったとされる場所はわかりませんでした。

このあたり…なんて想像しながら、日本橋まであと4里です。

川岸橋で菖蒲川を渡ります。

●川岸ミニパーク

こちらにも、史跡の案内板があり、助かります。

●戸田渡船場跡

戸田橋で荒川をこえます。

英泉の中山道浮世絵、第2次 蕨宿は、戸田の渡し跡。

戸田橋から富士山が見えた時には、大感動。

この旅で、この富士山を色んな角度から眺めました。

これが最後です。

日本橋まであと16㎞です。

●志村橋

どんどん日本橋に近くなります。

●地蔵尊

●清水坂

江戸時代の中山道です。日本橋を起点として旧中山道の最初の難所と言われた急坂らしいのですが、日本橋からだと下りで、京都三条大橋からは上りです。

写真じゃわかりませんが、結構上り坂がキツかった。

●富士・大山道の道標と庚申塔

富士山や神奈川の大山へ続く道です。

工夫して写真を撮りましたが、実際は、電信柱の陰になっています。

交通の便や文明の発達によって、もう今は、歩いたり走ったりして富士山や大山に行く人はいないのでしょうね。

●志村一里塚

志村一里塚が見えてきました。

日本橋まであと3里ですよ。

この日は蕨宿から日本橋を目指しました。

荒川に架かる戸田橋は、英泉が描いた中山道の浮世絵、第2次 蕨宿の「戸田の渡し跡」の場所。

戸田橋の上で埼玉県から東京都に変わります。

橋の上から綺麗に雪化粧をした富士山が見えました。

思わず、「おおおおおー」と声を上げてしまいました。

この中山道の旅では、いろんな角度から富士山を眺めさせていただきました。

それぞれ富士山を眺めた角度は、その時々の思い出を思い起こさせます。

中山道の最後の難所?(キツイけど、峠に比べたらニコニコ顔で上れる強度)の清水坂を上り、日本橋までもう少しですよ。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

■走る旅:中山道〔83〕第2次 蕨宿 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

JR高崎線 鴻巣駅~桶川宿~上尾宿~大宮宿~浦和宿~蕨宿 JR蕨駅まで(35㎞)

第3次 浦和宿からのつづきです。

辻の一里塚から日本橋までは五里。

中山道を走る旅もクライマックスです。

そして、この日は鴻巣宿から蕨宿までで終わり、翌日は蕨宿からいよいよ日本橋です。

1歩1歩噛みしめて参りましょう。

●一六橋

見沼用水の分流「一六用水」に架かっていた橋だそうで、

南北朝時代から戦国時代に、このあたりで「一」と「六」の付く日は「市」が開かれていたことからと一六橋と言われるようになったとか。

戦国時代以前に、用水があったことが凄いなと思いますが、

すでに市という文化があった事にも驚きます。

今でも、毎月決まって蚤の市があったり、

某ショッピングモールの「はつーか♪さんじゅうにちは♬5パーセント♩オフ♪」というコマソンがある様に…

昔から、日を決めて市を開催していたかと思うと、市も日本文化だなぁ…なんて思います。

●蕨宿の宿場

いよいよ宿場です。

●中山道ふれあい広場

火見櫓風からくり時計と姫道中を描いたモザイク壁画です。

かわいらしいです![]()

皇女・和宮様でしょうか。

●案内板

中山道の説明が書かれてあります。

●街並み

●岡田加兵衛本陣

老中水野忠邦や松平加賀守、皇女和宮様が休泊しました。

●蕨市立歴史民俗資料館

本陣の横にあります。本陣上段の間が復元されています。

●蕨町道路元標

●蕨市歴史民俗資料館分館

●マンホール

蕨宿は「わらじろう」というゆるキャラです。旅がらすなんだそうです。

まじまじ眺めました。

峠を越え、山間を粘り強く…よくここまで来たものだなぁ…。(自画自賛)

●本陣:2

●脇本陣:1

●旅籠:23

●家数:430

JR蕨駅に向かいます。

この日の宿泊は「さいたま新都心」です。

電車で大宮宿まで少し戻り、疲れを癒し、明日はいよいよ日本橋に向かいます。

蕨駅に向かう途中、銭湯がありました…。

いいなーこんなフォルムの銭湯。

かぐや姫の「神田川」の歌に出てきそうな銭湯だな。

去年の夏に日本橋から板橋まで走っているのですが、

宿場順通り、板橋、日本橋へと向かいます。

今夜は最後の宿泊です。

中山道の旅をかみしめましょう。

中山道は将軍家に嫁ぐ姫宮たちの大通行に使われたため「姫街道」と呼ばれました。

なかでも幕末の公武合体策のため、14代将軍・徳川家茂(いえもち)に嫁いだ和宮の大行列は、絵巻物のような煌びやかさだったようです。

和宮様は、6歳の時、11歳年上の有栖川宮熾仁親王(ありすがわたるひとしんのう)と婚約しましたが、和宮様が15歳の時、幕府から朝廷に対して「十四代将軍徳川家茂へ降嫁を請う」との申し出があり、有栖川宮熾仁親王との婚約を解消し、16歳の時、文久元年(1861年)10月20日に京都から中山道を江戸に向かわれました。

蕨宿は、江戸に入る前にお休みになられた宿場です。

絵巻物の煌びやかさとは反して、とても悲しいお話と感じました。

現代じゃ、考えられない出来事ですが、中山道「姫街道」の道中、和宮様はどのようなお気持ちだったのでしょう…。

和宮様のお気持ちに、少し思いを馳せてみました。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

■走る旅:中山道〔82〕第3次 浦和宿 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

JR高崎線 鴻巣駅~桶川宿~上尾宿~大宮宿~浦和宿~蕨宿 JR蕨駅まで(35㎞)

第4次 浦和宿からのつづきです。

ケヤキ並木を見ながら前進します。

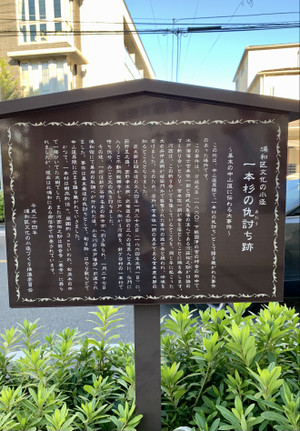

●一本杉の仇討ちの碑

車どおりが激しくて、裏側から撮影いたしました。

日本で最後の仇討ち(丸亀藩浪人河西祐之助と水戸藩士宮本鹿太郎の)仇討ちが行われた一本杉だとか。

●マンホール

市の花「サクラソウ」のデザイン。

埼玉には、浦和レッズや大宮アルディージャのサッカーチームがあるので、

マンホールもサッカーボール型なんですね。

浦和レッズ!

●浦和宿二・七市場跡

●市場通りの農婦像

ちょっとギョッとしてしまいました。

カボチャとお芋を収穫していますね。

季節は秋でしょうか…

●街並み

浦和宿は、戦国時代末に市場集落としての町をもとに形成され、徳川家康の時代に街道が整備され宿場となったそうです。

小さな仲町公園にひっそりとある看板。

浦和宿本陣跡です。

ほとんど目立たず、見落としてしまいそう。

●本陣:1

●脇本陣:3

●旅籠:15

●家数:273

●調神社(つきじんじゃ)

鳥居のない神社として有名で、

狛犬でなくて、狛兎さんがいらっしゃいます。

調(つき)が月に通じる事から、兎が神使なんだそうです。

かわいいですね。

調(つき)にちなんでツキが訪れるとよいです。

中山道を進むと…今度は馬が!!!!

乗馬クラブさんの前にあった馬のオブジェです。

昔はお馬さんが中山道を歩いていたかと思うと、このような風景もすごく良いものです。

●辻の一里塚

弁財天の祠と一里塚のツーショット。

日本橋から数えて五里目。

中山道の旅を始めたころは、1つ1つ一里塚の数が減っていくのが嬉しかったのですが、一桁まで来てしまうと、寂しさが溢れてきます。

次の蕨宿まではあと5㎞。

今日の旅は、蕨宿で終了です。

あと少し、がんばりましょう。

間違いなく「浦和レッズ」と答えます。

今更ですが、この旅で、浦和レッズの正式名称は「浦和レッドダイヤモンズ」だと知りました。

市場通りで、浦和レッズのマークを沢山見かけ「浦和レッドダイヤモンズ」と書いてあることに気が付く。そう言えば、もと三菱だったな。

市場通りだけに私の収穫でした。

映画・飛んで埼玉では「東京に入るのに通行手形が要る」とか、

「くさいたま」とか言われていましたが、

通行手形要らないし、浦和は都会で「かがやくさいたま」です…。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

2021年12月 2日 (木)

■走る旅:中山道〔81〕第4次 大宮宿 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

JR高崎線 鴻巣駅~桶川宿~上尾宿~大宮宿~浦和宿~蕨宿 JR蕨駅まで(35㎞)

第5次 上尾宿からのつづきです。

県道164号線を直進しながら約6㎞。

大宮宿を目指します。

だいぶん都会になってきて、昔の街道の名残を見るには想像力が必要です。

●大宮一番街商店街

いよいよ大宮です。

●大宮氷川神社

関東に入ってくると、あちこちに氷川神社があります。関東には280社あるそうです。

氷川神社の総本社が「大宮氷川神社」です。

2400年の歴史だそうです。

昔はこの参道が、中山道だったようです。

この日は家族連れでにぎわっていました。

●本陣・脇本陣・など

本陣や脇本陣も、高札場も、ビルに変わっています。

また史跡案内の看板も無いのでほぼ想像力で、昔を感じました。

高島屋あたりは本陣だった場所だそうです。

屋上には、北澤稲荷を祀っています。

サッカーチームの大宮アルディージャのマークには「リス」が…。

アルディージャは、スペイン語で「リス」の意味だそうです。

大宮のマスコットも「リス」です。大宮出身の画家・イラストレーター「あすかけん先生」の作品に登場するキャラクターで「こりすのトト」という名前がついているそうです。

青空に向かって両手を広げているのが「こりすのトト」です。

●すずらん通り大宮宿本陣稲荷

●安藤橋

中山道最小の目標なんだそう。小さくて見落としそうです。

●お女郎地蔵・火の玉不動

近くにあった下原刑場の刑死者の供養でたてられたとか。

夜は火の玉が飛ぶという言い伝えがある様です。

裏側に回ると鴻沼用水と高台橋の案内板が貼ってあるので、

この時は、火の玉が飛ぶ言い伝えがあるなんて思いませんでした。

●中山道ケヤキ並木

埼玉県の木はケヤキだそうで、昭和42年・埼玉国体に合わせて中山道に植えられたそうです。

街中を走っているうちに、大宮宿が終わってしまいました。

この先、どんどん都会になっていくんでしょうね。

大宮宿から先約6㎞、前進します。

●本陣:1

●脇本陣:9

●旅籠:25

●家数:319

しかし、今となれば遺構が残って無いのが残念です。

創造的破壊という言葉があります。

経済発展は新たな効率的な方法が生み出されれば、それと同時に古い非効率的な方法が駆逐され新陳代謝していく…という意味です。

成長や日本再興には破壊と創造が必要と言いますが、個人的には、伝統や史実、歴史的な建造物はなるべく変わらず残ってほしいな…なんて思います。

しかし、守っていくにも大変ですね。

都会になってしまった大宮宿を走りながら思いを馳せてみました。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

■走る旅:中山道〔80〕第5次 上尾宿 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

JR高崎線 鴻巣駅~桶川宿~上尾宿~大宮宿~浦和宿~蕨宿 JR蕨駅まで(35㎞)

第6次 桶川宿からのつづきです。

●鍾馗様

昔から、鍾馗(しょうき)様を大切にしている宿場なんだそう。

鍾馗は中国伝来の神様で、魔除け・火事除けとして民家の屋根などに見られます。

高札場の屋根に乗っているのが鍾馗様。

●庚申塔道標

半身裸の女性の髪をつかんで、ちょっと迫力があります。

足元は「見ざる・聞かざる・言わざる」でしょうか。

●上尾宿

本陣や脇本陣・一里塚は、今は別の建物に変わり、昔の遺構が残る場所が少なく、さっと前進しました。

江戸からスタートし、1泊目の宿場としてにぎわったそうです。

イオンもあり、にぎやかです。

●本陣:1

●脇本陣:3

●旅籠:41

●家数:182

●小学校のセンダン

明治8年に植えられた市の天然記念物だそうです。

大きな木でした。

●加茂神社の競馬(くらべうま)の彫刻

上尾宿は、史跡以上に興味を持ったのがマンホールデザイン…。

立ち止まって撮影することが多かったです。

こちらは、市民の木「アオキ」マンホール。

過去に開催されていた「あげお中山道綱引き」マンホール。

上尾市のキャラクター「アッピー」マンホール。

上尾市のキャラクター「アッピー」と上尾市友好都市・福島県本宮市のキャラクター「まゆみちゃん」

そして、結婚して誕生したのが真ん中の「あゆみちゃん」らしい。

遊び心満載のマンホール。

さいたま市マンホール。

上半分には市の木である「ケヤキ」、下右が市の花の木である「サクラ」、下左にあるのは市の花「サクラソウ」、真ん中は埼玉市の市章。

さいたま市旧大宮市のマンホール。

私も、もうすぐゴールです。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。

2021年12月 1日 (水)

■走る旅:中山道〔79〕第6次 桶川宿 #ランニング #中山道

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回はしめくくりの旅となり、鴻巣宿から東京お江戸日本橋まで約66㎞の旅。

本記事は、旅のレポートの一部です。

■この日のルート:

JR高崎線 鴻巣駅~桶川宿~上尾宿~大宮宿~浦和宿~蕨宿 JR蕨駅まで(35㎞)

第7次 鴻巣宿~原馬室の一里塚からのつづきです。

北本宿を経て桶川宿へと向かいます。

旧中山道から県道164号線に合流し、桶川宿まで直進です。

ペコちゃんポコちゃんが「行ってらっしゃい!」と手を振ってくれます。

桶川宿は、紅花の産地として栄えた宿場です。

山形よりも古くから紅花の栽培がされていたそうです。

紅花で財を築いた大きな商家も残っていました。

最近、山形の紅花で染めた反物から着物を誂えたこともあり、「桶川でも紅花が咲くのだな…」と興味深かったです。

マンホールのデザインは紅花。

ゆるキャラも紅花。

オケちゃんというそうです。

史跡案内の道標はありがたいです。

桶川宿は、埼玉で唯一本陣が残る宿場で、古い建物もわりと残っています。

●市神社の跡

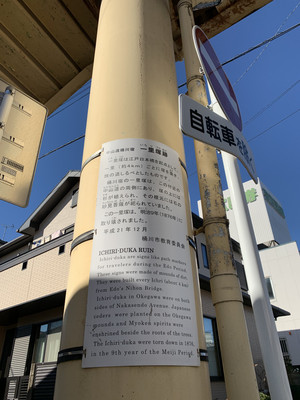

●桶川の一里塚

桶川一里塚は今は歩道橋になってしまいました。

この両脇は、江戸時代は杉の木だったそうです。

日本橋から十里目の一里塚です。

日本橋まではあとおおよそ約40㎞程度です。

●女郎買地蔵(大雲寺)

若い僧が、宿の飯盛女のもとに通うのをやめさせるために、大雲寺の僧侶が境内の地蔵に鎹(かすがい)を打って鎖でつないだとか。

●桶川宿

●桶川宿本陣

●瓦造りの商家:矢部家住宅

●小林屋住宅主屋

●べに花まんじゅう

食べてみたいです。

●武村旅館

江戸の頃を思わせる建物が残り、風情のある宿場でした。

見どころも多いので、沢山のウォーキングチームがそれぞれのイベントをされていました。

中山道は県道で、車がビュンビュン走りますが、昔は馬や人が行き交ったていたのでしょうね。

●本陣:1

●脇本陣:2

●旅籠:36

●家数:347

上尾宿を目指します。

桶川宿から上尾宿までは約4㎞です。

前に進みましょう。

紅花は黄色から赤になる花を咲かせるキク科の花。

染物にも使われましたが、花弁から口紅の元になる色素がとれたようです。

江戸の頃は、紅花の色素でお化粧をしていたのでしょうね。

またベニバナ油は、植物油や書画用の墨にも使われていたそうです。

いつか紅花の染め体験もやってみたいです。

そして、紅花が咲いている6月~7月の時期に見てみたいな…なんても思いました。

●高温多湿の梅雨や炎天下の夏の季節は、帽子をかぶったり、こまめな水分補給をしたりして、充分な熱中症対策を心がげましょう。

●冬場は防寒対策を行いましょう。

●中山道は思った以上にコンビニがありません。行動食を持っておきましょう。

●トイレは駅やコンビニがほとんどです。事前に場所をチェックしておきましょう。

●自販機はあるコースと峠越えなどは自販機が無いコースもあります。余分に水分を持参しておきましょう。

●お天気が急に変化しますので、レインウェアを持参しましょう。

●救急グッズを持っておきましょう。

●ローカル線は電子カードが使えないことが多いので、電車賃を準備しておきましょう。