〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えていました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っています。

京都三条大橋から、お江戸日本橋まで東海道&中山道69次。

江戸時代の人は、江戸から京都までの135里34町余(約540km)㎞を歩いていたそうです。

出張や用事に合わせるので

宿場の順番通りにはいきませんが、西から東へ。

物見遊山しながら…自分の脚で走って一本の道をつなげてみようと、旅をしています。

東海道が太平洋の海岸沿いを通るので「海道」

対して中山道は、東の山中を通過するので「中山道」

東海道とともに日本の二大幹線道で、中山道は近世以前から「東山道」と呼ばれ

西国と東国を結ぶ主要道でした。

▼中山道:

江戸・日本橋~東海道・草津宿の67継立(67次)

草津宿と大津宿を含めて69次という場合もある。

このログ上では、69次135里24丁8間(約540km)で表記します。

今回は、JR南彦根からスタートし、

高宮から柏原宿を目指しておおよそ28㎞の旅。

この記事は、番場宿~醒井宿からの続きです。

[中山道を走る旅 アーカイブはこちら]→

https://kenko-support.lekumo.biz/junkosakata/runtabi_nakasendou.html

■醒井宿~第60次 柏原宿(5.5㎞)

●醒井宿

醒井宿は日本武尊伝説が残り、

中山道と並行して流れる清流には、珍しい動植物が生息していて、

宿場に足を踏み入れた時は、まるで小さな楽園を見つけた様な感覚になりました。

数百年前、中山道を旅した先達も同じような感じになったのかと想像するだけで

心の中でポップコーンがパチパチはじける様。

小さな楽園・醒ヶ井宿を後にし、次に向かうは第60次 柏原宿です。

いよいよ60番台、近江最後の宿場となります。

●見附跡・桝形

醒井宿の東西には見附と呼ばれる番所が設けられたそう。

見附までは876m。

小さくて短い宿場でした。

写真を見ると桝形です。防犯・安全対策ですね。敵の侵入を防ぐ工夫です。

よく、城郭で見られる桝形虎口のようです。

坂を駆け上がると伊吹山が綺麗に見えます。

どっしりしていて、何もものを言わずとし、

何かに気付かせ、

厳しくも優しくもある、

美濃の神様ですね。

●一色一里塚跡

塚の名残はなく、石碑だけでした。

●天野川源流菖蒲池跡地

今は涸れていますが、ここを源流とする水は天野川の水源だったようです。

●旧中山道

山道に入ったり道路に出たり…です。

動物除けの柵を開いて進みます。

●古い道標

薬師道道標です。

漢字、ひらがな・変体仮名の3体で書かれています。

享保2年・1717年のもの。

●街道並び松

江戸時代の人は、松並木のことを並び松と言っていたそうです。

この松の木が作る木陰がとても心地がいい。

松の寿命は300年。

この先も続くと良いです。

未来への子供に、原風景を残せるのは、現代を生きる私たちでしかないですね。

●自現境川

水の流れを見ると、心癒されます。

その場にとどまらない、清らかさ。

時は流れている

風は流れている

水は流れている

常に変化する…それを世の常とし、物事を考え向かい合っていきたいです。

●柏原一里塚

この一里塚は素晴らしいです。

…と思ったら平成15年に復元したものだそうです。

ほんまに諸行無常。

よく目に焼き付けておこう。

宿場に入ってきたかー!

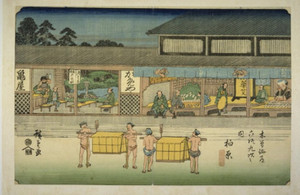

●旅籠屋

旅籠屋とは一般の旅行客が宿泊した場所。

1泊2食付きが基本だそうです。

立派ですね。

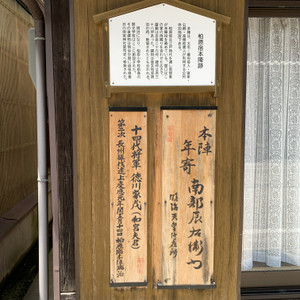

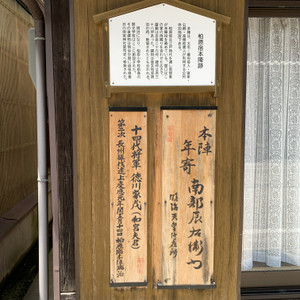

●年寄

武家で、政務にあずかる重臣。

室町幕府の評定衆・引付衆、江戸幕府の老中、大名の家老など。

●薬師道道標

薬師道への案内がここにもありましたね。

●艾屋

伊吹山山麓にある柏原宿。

どっしりとした姿を拝見できる宿場。

伊吹山は胆吹山とも書きます。

古語で呼吸のことを息吹(いぶき)と言います。

絶えず風や雲を息吹き、山からおろしている伊吹山。

古代人の山岳信仰は、山からおろしてくる風を神の息吹としていました。

だからか伊吹山山麓の柏原は、薬草が多く、

伊吹山のヨモギで作ったモグサが名産。

伊吹山へ走りに行った後に、毎回薬草風呂に入って帰っていましたが、

柏原の存在で、薬草風呂と伊吹山の繋がりをようやく理解しました。

柏原宿にあるモグサ屋は、今はあまり残っていないが、どこも亀屋の屋号。

互いに足を引っ張らないと言う近江商人の優しさや配慮を感じます。

屋号の亀屋は、鶴は千年、亀は万年。

亀の長寿と言うおめでたいイメージにあやかってかな。

何を隠そう我が健康事業のマークも、そんな理由で鶴亀を使わせていただいています。

宝永六年(1709年)のころ、市川団十郎が伊吹モグサの狂言をしてから、モグサが全国へと広がった様ですが、元祖亀屋の七兵衛さんの時代はまだ周知されてなく、

自分の足で西に北に東へと天秤棒をかついて売り歩き宣伝。

利益が出ると吉原遊郭へ行って散財。

↑遊郭の女性に、これから毎晩モグサの歌をお客の宴で歌うように頼んだと。

コマソン♬ですね。

すごい商人魂。

人間らしい。今でもドラマでありそう…

街道は、人との暮らしと共にあり、人情味に溢れ、

先人の人生を少し垣間見れ、実に面白いですね。

●柏原宿歴史館・喫茶柏

レトロで素敵な街並み。柏原宿と書いてありますが、本陣まではあと1㎞くらいあります。

1917年に染料の商いで財をなした松浦氏が建てたもの。

平成10年に改装し、今は資料館として残ります。

中には貴重な歴史資料が残ります。

ただし、月曜日が休みとなっていて

私が訪れたのはちょうど月曜だったので、また宿題をいただきました。

喫茶柏。

歴史資料館の中にあります。

ここのヤイトうどんを目的に来ましたが、

前日、インターネットで調べてみたら休館日ということを知り、ガックリ。

ヤイトうどんはこんな感じ。

とろろ昆布を艾に見立てて、紅ショウガを火に見立てて、

アツアツでふぅふぅして食べるやつ。

残念でした(笑)

先を進んで、見つけた私の好きな言葉。

安岡正篤先生もよく本の中で語り掛けてくれた

天台宗の開祖・最澄が説いた言葉です。柏原宿までの道中に成菩提院があったのですが、最澄が薬師如来を安置して健立しました。それにちなんでの言葉ですかね。

「一燈照隅」

まず自分がいる場所を明るく照らせる人間になろう。

おのおのがそれぞれ一燈となって、一隅を照らすことをしよう。

この言葉には続きがあって「万燈照国」が続きます。

1人1人が一隅を照らすことで万となって国が輝く…。

大切にしたい言葉です。

沢山の人を輝かせるなんてことはできませんが、

せめて対面、関わる方には、このような精神で居たいです。

なんだか懐かしい風景。

コンクリートジャングルに飽きてきたのかな…(笑)このような風景に惹かれます。

とどまらずに、

コンクリートジャングルと、

本当のジャングルの間で

揺らいでいるのが

心地いです。

●高札場

幕府から住民や旅人に告知するおきてを置いた場所。

●柏原宿本陣

本陣1・脇本陣1・旅籠22・家数344と、

非常に小さな宿場ですが、

冬場は雪も積もり、長距離を歩くのも大変なので、

醒井宿から5㎞地点においてくれる宿場の存在は

旅人たちにとって、きっとありがたかったですね。

皇女・和宮親子…お泊りになられたようです。

名前は知っていたけれど、生涯は良く知りませんでした。

仁孝天皇の皇女8番目の娘として京都に生まれ、

6歳の時、11歳年上の有栖川宮熾仁親王と婚約したけれど、

幕府は、和宮を将軍徳川家茂の正室に迎え入れたいとの願書を朝廷に上奏。

孝明天皇は幕府が攘夷実行することを条件にこれを受諾。。。

16歳の和宮は御所を出て中山道経由で江戸へ。

花嫁行列は50mにおよんだそう。

御所から出た翌月に江戸へ到着…

当時の女性にとって、恋愛結婚のような自由はなかったのですね。

和宮親子がどのような心境で江戸に向かわれたのか?

その1ヵ月を中山道でどのように過ごされたのか?

興味があります。

またこの先も和宮親子の足跡に出会えるでしょう。

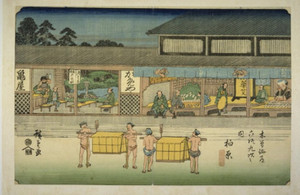

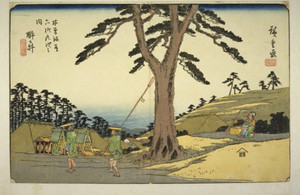

広重の絵。

艾屋・亀屋前。→先ほど紹介した艾屋。今は空き地となっている場所ですね。

亀屋では茶屋も兼業していたそうで、

艾は当時治療薬だったそうです。

人足が持つ荷物は艾なのかな。

●三丁目キッチン

柏原駅の前にあります。

オムライスとシフォンケーキが一押しだそうで、

電車の時間までに食べれるな…とシフォンケーキをいただきました。

この日はじめて飲んだコーヒーが体中に染み渡っていったのと、

シフォンケーキのふわふわした優しさが、

今日もお疲れさまでした!と語り掛けてくれている様でした。

とにかくおいしかった。

●柏原駅

電車は1時間に2本しかありません。

私より中山道の先を歩く人生の先輩が、

あらかじめ電車情報を教えてくれていました。

調べて行ってよかったです。

Nさん、ありがとうございます。

駅から伊吹山がドーン!

走って行けそうです。

今回の走る旅も、いろんなことに気付き、

1歩1歩自信がついてきています。

ありがたい。

自分の脚で走っていける旅、今回も走らせてくださってありがとうございました。