■旅の道すがら:「旅は道連れ世は情け」

※七笑は、美味しくいただいたあと、「私が見つけた日本製」のコラムに追加しようと思います。

健康サポートプロジェクト

合同会社健康サポートプロジェクトです。 10数年にわたって健康経営を推進する企業・団体様向けに健康セミナーや研修コンテンツ等で具体的なサポートをおこなってきました。 福利厚生や労災対策として従業員の方が生活習慣の中で無理なく継続できるエクササイズをご紹介します。

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回は、ようやく帰ってきました!

厳冬期や緊急事態宣言などの社会情勢の理由で、8か月寝かした中山道を走る旅。

3泊4日で4つの峠を越え、約120㎞前進できまして、もうすぐ関東平野に抜けます。

しかし、今回の旅が終わった瞬間に大阪には緊急事態宣言が出まして、

またまた旅はSTOPします。

思うようにならない、そんな先を急がない旅に最初はイラついておりましたが、次第にドラマティックで良いかと思うように。

さて、2020年11月16日の奈良井宿のつづきから書きましょう。

40㎞のレポートは長くなりますので、何分割かしながら旅を振り返ります。

■ルート:

奈良井宿駅~贄川宿~本山宿~塩尻駅~塩尻宿~塩尻峠~富士見展望台~下諏訪駅(40km)

塩尻宿からの続きです。

永井坂という長い坂をダラダラのぼり、1050mの塩尻峠へと向かいます。

ちなみに、東海道の海抜最高地点は箱根越えの標高846mですが、中山道は木曽路の登りから碓氷峠迄1000m越えの峠が打ち続きます。

今回は、下諏訪と佐久平でホッとできる以外は、ほとんどアップダウンが続き、

この日スタートした奈良井宿から数えると4つの峠を越える予定です。

塩尻峠は、4つのうちの最初の峠。

東海道の方が距離が短く、江戸時代は川の洪水などの水害で足止めを食らうという以外は難所が無く、多くの大名行列は東海道を選び江戸に向かいましたが、

なぜに距離の長い難所の多い中山道を行くのか…と言いますと、

大名同士の面倒くさい挨拶をしなくて済むことや、旅の日数の予定が組みやすいこと。

私の場合は、山や自然が好きなこともありますが

東海道に比べ、宿場も旧街道も健在で残っているところが多いからなのです。

なかなか手ごわい峠の始まりですが、昔ながらの日本の良き風景に出会うために

がんばってまいりましょう。

林の中へと入っていきます。

●牛馬守護神跡・新茶屋立場跡

多くの牛や馬でさえ、塩尻峠越えは大変だったようですね。

●犬飼清水碑

公家の愛犬が苦しんでいた時に、ここの清水を飲んだら元気になったとか。

私もザックから水を取り出して一口いただきました。

少し元気に!

水は生き物にとって、とても大切なものですね。

覗いてみましたが、今は夏場でなのか…枯れてます。残念!![]()

この先どんどん道が狭くなっていきます。

車一台通れるか通れないかくらいの幅になっていきます。

しかし、塩尻峠はロード率多いので足元は安心です。

ダラダラと登りが続いております。

もうだいぶん動き続けていることもあり、そろそろ脚に来きてます…。

●東山一里塚

戦後北塚が破壊されて、南塚だけが残っております。

一里塚を振り返って見ました。

昔の旅人やお侍さんは、あのこんもりした麓で一休みでもしていたんでしょうか。

生き倒れた親子を供養するお地蔵様だそうです。

ここ、凄くビックリしました。

100m先に林の中にボンヤリと人影がある…と思ったら、お地蔵さまでした。

(*´Д`)はぁ~ホッとした。

思わず手を合わせさせていただきました。

●塩尻峠茶屋本陣

塩尻峠には、ひと気が無かったそうで、小休所が置かれたそうですよ。

ここを抜けると、もうすぐ峠のピークです。

●分間延絵図

●塩尻峠・富士見展望台

ピークです。

ここから先は一気に下ります。

その前に、富士見展望台へ行ってみましょう。

「富士山は見えるかなー」

夏場で木がわさわさしていて、富士山の部分がちょうど見えないけれど、ちょっとだけ見えている様な気もする…。(右上の葉っぱの下)

あれ、駒ヶ岳かなぁ…。富士山かなぁ…。

八ヶ岳が綺麗に見えています。

そういえば、数年前に横岳の林道でケガしたことが…。

横岳でケガして、佐久平の病院へ行ったけれど、

展望台から、あの時の動きを目で追ってみると、病院へ行くのも大変な距離。

長野は果てしない…

あの時の学び。

県外でケガをすると、あとが大変。

山でケガをすると、あとが大変。

この先も、気を付けて先を行きましょう。

反対側の展望台も行ってみる。

御嶽山が見えてるよ。

なんだか、こうやってボーっと山を眺めて、現代人をサボるのもいいなーと思いました。

小半刻景色を見渡して閑雅を楽しむ。

ああ、いけないいけない。

時間に間に合わなくなるので、急ぎましょう。

ひたすら下っていくと、どんどん諏訪湖が近くなってきました。

街まであと少しです。

下り坂途中では、ミツバチたちが働いておりました。

お友達の中に、最近、山麓に畑を作り野菜を育て始めた方がいて、

「次はミツバチを飼おうかな…」って言っていたのですが、

その時は、あまり野菜とミツバチが繋がってなかったけれど、

ここへ来てその言葉の理由がわかりました。

キュウリなど、ミツバチがいないと、受粉できないんですよね。

畑をやりだすと、今度はミツバチが飼いたくなるそうです。

人の言葉の裏側には、ちゃんとした意図があるのだぁ…と思いました。

写真は、お友達の夢へのイメージトレーニングの素材として撮影しておきました。

●石船観音

どんどん下ってきましたよ。

この先下諏訪です。

●今井茶屋本陣

●今井番所跡

峠の茶屋と同じで、峠にひと気が無いので、

諏訪側にも小休所が置かれたそうです。

塩尻宿から下諏訪宿まで、意外と距離が長い(約10㎞ほど)ので、間の宿は必要ですね。

●横河川

下諏訪の街へ降りてきました。

中山道は河原沿い、

そして細い路地に入り宿場へと続きます。

私は今日は下諏訪まで。

下諏訪から上諏訪へ行く電車の時間が迫っていて、

このあたりは半泣き状態で駆け抜けました。

荷物が重いうえ、すでに40㎞以上進んでいるので…だいぶん身体を酷使している。

両親に「強い体に生んでくれてありがとう!」と感謝したいです。

すっかり影も長く…

下諏訪駅には5分前に到着!

時間に間に合った。

約束にも間に合った。

初日は40㎞。

今日の旅が無事に終了です。

このあと、お友達と打ち合わせをして、明日へと備えますよ。

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回は、ようやく帰ってきました!

厳冬期や緊急事態宣言などの社会情勢の理由で、8か月寝かした中山道を走る旅。

3泊4日で4つの峠を越え、約120㎞前進できまして、もうすぐ関東平野に抜けます。

しかし、今回の旅が終わった瞬間に大阪には緊急事態宣言が出まして、

またまた旅はSTOPします。

思うようにならない、そんな先を急がない旅に最初はイラついておりましたが、次第にドラマティックで良いかと思うように。

さて、2020年11月16日の奈良井宿のつづきから書きましょう。

40㎞のレポートは長くなりますので、何分割かしながら旅を振り返ります。

■ルート:

奈良井宿駅~贄川宿~本山宿~塩尻駅~塩尻宿~塩尻峠~富士見展望台~下諏訪駅(40km)

第31次 洗馬宿・塩尻駅からの続きです。

塩尻駅で立ち食いそばをいただき、駅の近くのサントリー塩尻ワイナリーを横目に眺めながら、先を急ぎます。

なぜならこの先、下諏訪までは塩尻峠を越えないとたどり着けないからです。

上諏訪で17時半くらいに、この中山道を走る旅で出会ったお友達と待ち合わせをしているのです。

今は、簡単に「遅れます」とスマホで連絡ができる世の中になりましたが、

学生の頃はそんな便利なものは無く、

頭に雪が積もるくらい、真冬に2時間以上外で待ったことがありました。

その時、友人は泣きながら2時間後に待ち合わせ場所に現れましたが、

そのような経験を経て約束の大切さを学び、お互いの友情はガシッと結ばれていったような気がします。

そんな、古い時代を過ごした私の意地は、

完全に便利な世の中の邪魔をしており、面倒くさいオバハンになっておりますが、

こころを鬼にして前進です。

中央本線は本数が少なく、関西圏と同じ感覚で電車の時間を期待すると「電車が無い!」と、ドツボにハマってしまうんですよね。

17時台の電車に乗るために、泣く泣くワイナリーにさよならを告げました。

〝さよなら!塩尻ワイナリー…またくるからね!〟

大きな工場の前のレタス畑の前をひたすら塩尻宿に向かって走ります。

信州には道祖神が多いですね。

旅の安全や悪霊よけなど、路の片隅で旅人を見守ってくれております。

堀内家 県内で最も美しいと言われる諏訪地方特有の本棟造りです。

屋根のてっぺんが王冠の様で、なんだかカッコいいです。

●堀内家横の道祖神

阿禮…

読めませんでしたが、あれい神社と読むそうです。

「阿礼ノ神」は、塩尻峠(塩尻市と岡谷市の境)西麓を流れる四沢川流域で集団生活を送っていた諏訪族神氏を祖とする氏族が、上流にある五百砥山そのものを御神体に祀ったものといわれているそうです。

・

・

・

この中山道の旅で、いろんな土地で、色んな神様や仏様に触れることによって

1つ気が付いたことがあります。

日本は昔々から、自然(八百万の神)や先祖や先達を神や仏として大切にしてきているな…という事です。

私も何を大切にしなければいけないか?

中山道の旅を通じて気付かせていただいています。

いよいよ塩尻宿の宿場らしき風景に変わってきました。

●塩尻陣屋跡

●脇本陣跡

●高札場

●上問屋跡

●小野家(いてうや)

看板が可愛い![]()

●塩の道

中山道には、塩尻や塩名田など、何故に塩がつく地名が多いのだろう?と思って、2020年の9月に播州赤穂の塩の国を訪ね、日本の塩づくりについて触れてみました。

(その時の記事→☆☆☆)

その時に学んだことは、

日本は島国でまわりは海水で囲まれいるので、昔から塩は簡単に手に入りそうなものですが、実はとても大変貴重な物だということ。

そして、自分の手で塩をつくってみて、本当に塩づくりは手間がかかることを知りました。

貴重だったという証拠に、日本全国には、塩にまつわる物語や地名がたくさん有ります。

ここ塩尻は、山間部では手に入らない塩の流通の尻(太平洋側の塩と日本海側の塩が出会う終着点)として名付けられた名前なのだそうです。

三州街道や五千石街道の塩の道が合流する交通の要の塩尻。

ここから太平洋と日本海へと塩の道が続いています。

いつか塩の道も旅してみたい!と思いながら、いろいろと調べてみると「ガイドでも道に迷う」と書いていた人がいて、ビビる!

●口留番所跡

●柿沢一里塚

●双体道祖神

お女郎道祖神とも言われているのだとか。魯山人も関心を持ったのだとか。

やっぱり、屋根のてっぺんがカッコいいですね。

松本地方に多く見られる民家の造り。

●高札場

●道祖神

さて。

道祖神様の横に書かれてある標語は

「戦国のつめ跡残す 永井坂」…

さてさて、この先は…

ひたすらダラダラ坂が続きますよ。

今思い起こせば、

永井坂は「長い坂」だったな…って思います。

道は果てしなく…塩尻峠へと。

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回は、ようやく帰ってきました!

厳冬期や緊急事態宣言などの社会情勢の理由で、8か月寝かした中山道を走る旅。

3泊4日で4つの峠を越え、約120㎞前進できまして、もうすぐ関東平野に抜けます。

しかし、今回の旅が終わった瞬間に大阪には緊急事態宣言が出まして、

またまた旅はSTOPします。

思うようにならない、そんな先を急がない旅に最初はイラついておりましたが、次第にドラマティックで良いかと思うように。

さて、2020年11月16日の奈良井宿のつづきから書きましょう。

40㎞のレポートは長くなりますので、何分割かしながら旅を振り返ります。

■ルート:

奈良井宿駅~贄川宿~本山宿~塩尻駅~塩尻宿~塩尻峠~富士見展望台~下諏訪駅(40km)

本山宿からのつづきです。

本山宿を後にして、3.5㎞第ほど先にある第31次 洗馬宿へ。

そして、寄り道したかった塩尻駅へと目指します。

陽も頭の真上に登ってくる時刻で、だいぶん気温も上がってまいりました。

あまりにも暑さに、ボーっとしていて、道を1本間違えてしまい、

2㎞程度ロスしてしまいました。

急いで中山道に戻ったのですが、急いだあまり、牧野一里塚を見逃してしまうことに。

中山道を旅していると、ロストしてしまうことがよくあります。

間違って山側へ…

本来であれば、直ぐに到着していたはずの洗馬宿ですが、

モタモタしてしてようやく到着です。

●洗馬宿

松本盆地の南端の標高750mにある宿場。

慶長19年(1614)の中山道ルート変更に伴い、塩尻宿、本山宿とともに新しく造られた宿場なのだそうです。

●高札場跡

〝洗馬〟の名前の由来は、木曽義仲の軍勢と出会った今井兼平が、清水で馬を洗って疲れを癒した説話からとも言われますが、本当かどうかはわかりません。

江戸時代 洗馬宿では、熊の胆や熊の皮が売られていたので、熊さんがいらっしゃる地域なんですね。

●脇本陣跡

●本陣跡

●洗馬の肘掛け松

「洗馬の肘松、日出塩の青木 お江戸の屏風絵にござる…」と歌われた松。

●桔梗ヶ原

宿場を過ぎると桔梗ヶ原。

ブドウ栽培が盛んで、ブドウ畑がブアアァーと広がっており、

いたるところにワイナリーがありました。

ブドウ畑を見つめるまなざしは、こころは少女、みかけはオバハン。怪しさ満点です。

立ち寄りたいな…と思いながら。

下諏訪までの距離がまだまだ残っていることもあり、後ろ髪を引かれながら先を急ぎました。

●あまりにも暑くて…

ザックに1本500mlの水が入っているけれど、いつ飲み干してしまうかわからないくらい暑かったので、もう1本飲み物を買っておくことに。

なんと!もう1本あたり!

ザックの中身がかなり重いのに、さらに重くなりました。

いつも当たるときって、余裕があるときなんですよね。

…という事は、宝くじを買う時は、財布に余裕があって、お金がそんなに要らないときに買うと良いのかな。

●日本一入り口が小さいそば屋・桔梗

中山道を外れ、塩尻駅に立ち寄りました。

塩尻駅は、この旅で訪れたいと思っていた駅で、日本一狭い入り口で1人しか入店できない立ち食いそば屋さん〝桔梗〟があります。

本当に狭くて狭くて面白かったです。

お客さんが多い時は、並ぶのではなく、駅の待合室で食べれる様です。

●平出一里塚

高さ2m。

塩尻宿を目指しましょう。

そして、その先は塩尻峠ですよ。がんばりましょう!

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回は、ようやく帰ってきました!

厳冬期や緊急事態宣言などの社会情勢の理由で、8か月寝かした中山道を走る旅。

3泊4日で4つの峠を越え、約120㎞前進できまして、もうすぐ関東平野に抜けます。

しかし、今回の旅が終わった瞬間に大阪には緊急事態宣言が出まして、

またまた旅はSTOPします。

思うようにならない、そんな先を急がない旅に最初はイラついておりましたが、次第にドラマティックで良いかと思うように。

さて、2020年11月16日の奈良井宿のつづきから書きましょう。

40㎞のレポートは長くなりますので、何分割かしながら旅を振り返ります。

■ルート:

奈良井宿駅~贄川宿~本山宿~塩尻駅~塩尻宿~塩尻峠~富士見展望台~下諏訪駅(40km)

贄川宿からの続きです。

まだ時間は午前中とあり、さすが長野は涼しいです。

27度!

ちょっとした峠を抜けると旧中山道は国道19号線と合流します。

Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン!!!

なんと!!めずらしいです。

車両ではなく…歩行者通行止めです。(2021.7.25現在)

若神子一里塚までは行けるみたいなので、一里塚へ行ってから迂回することにしました。

一里塚までは行けるようにしてあるというのが、

中山道を行く人にとっては、とてもありがたいことです。

きっと工事の方々が考慮してくださっているんだと思います。

●若神子一里塚

そんなことで、若神子一里塚で写真を一枚。

国道から小高い場所にあり、見上げるように写真を撮りました。

一里塚は左右にあるものなのですが、ここは西の方の塚だけが残っています。

この様な風景もいつまで守られるのかわかりませんが、

自分の眼で見れたことがすごくありがたいです。

↑初期中山道があるようです。中山道は中山道でも、いろんな道があるんですね。

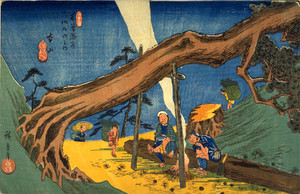

脇本陣前の木と、広重画の本山宿の絵をコラージュしてみました。

台風後なのか?倒れかけの木の下で休んでいる旅人がいて、

落ち葉があって焚火をしているという事は、この絵の季節は秋なんでしょう。

歌川広重の浮世絵は、季節や当時の暮らしやファッション、そして人に見える物語を感じれて面白いです。

●川口屋・池田屋・若松屋・本陣跡

なだらかな道沿いにある家屋も、

江戸の頃は、切り立った谷の中の坂道にあったんだろうなぁ。

※リアルタイムのログではなく、数日前のログです。

〝人間一生 物見遊山…〟

これは江戸っ子の人生観を表す言葉。

生まれてきたのは、

この世をあちこち寄り道しながら見物するためであり、

せいぜいあちこち見て、

見聞を広めて友だちを増やし、

死んでいけばいい…と考えておりました。

わたしはこの言葉が好きで、自分もそうしたいと思っております。

コロナの様子を見ながら、感染予防して

〝うつさない・うつらない〟の心がけをしてこの旅を進めます。

今回は、ようやく帰ってきました!

厳冬期や緊急事態宣言などの社会情勢の理由で、8か月寝かした中山道を走る旅。

3泊4日で4つの峠を越え、約120㎞前進できまして、もうすぐ関東平野に抜けます。

しかし、今回の旅が終わった瞬間に大阪には緊急事態宣言が出まして、

またまた旅はSTOPします。

思うようにならない、そんな先を急がない旅に最初はイラついておりましたが、次第にドラマティックで良いかと思うように。

さて、2020年11月16日の奈良井宿のつづきから書きましょう。

40㎞のレポートは長くなりますので、何分割かしながら旅を振り返ります。

■ルート:

奈良井宿駅~贄川宿~本山宿~塩尻駅~塩尻宿~塩尻峠~富士見展望台~下諏訪駅(40km)

始発で大阪を出て、AM9:17に奈良井駅に到着しました。

駅の横にあるお手洗いを済ませ、お掃除をされていたオジさまに

「塩尻の方へ向かうんですが熊は出ていますか?」と尋ねると、

「先はわからないけれど、鳥居峠(奈良井宿の手前)はまだ出てないよ。あまり茂みには入らないようにね。」とのことで、気をつけながら奈良井駅をスタートしました。

次に奈良井宿を訪れた時は、伝統工芸である曲物や漆器をいただきたかったのですが、

お店が営業時間外なので、先を急ぎます。

●橋戸一里塚

基本的には、人との接触の少ない平日を利用して旅をしておりますので、旅路にひと気がないのは寂しいところなのですが、地元の方が一般の方の旗日であった大型連休を利用されて、道に生えた雑草を処理してくださっていて、連休明けの奈良井宿・中山道は、とても見通しが良く気持ちが良かったです。

こうやって、地元の方が道をお守りくださっているのは、本当にありがたいことです。

奈良井川を渡ると向こう岸に一里塚公園があります。

公園も整備されていて、7月末でもまだ紫陽花が綺麗に咲いており、一里塚と紫陽花がとてもきれいでした。

●木曽平と漆工のまち

奈良井と平沢は木曽漆器の名産地です。

営業時間外で見れなかったのですが、ずらっと並ぶ漆器屋さんは、とても風情がありました。

漆器は英語で「japan」というそうです。

日本を代表する伝統工芸なんですね。

1989年の長野冬季オリンピックではメダルの中心部に木曽漆器の技術が応用されたようですよ。

木曽くらしの工芸館には、当時のメダルが展示されているとか。

●諏訪神社

武田信玄が木曽攻めの時本陣とし、武田勝頼の大敗時に焼失したものを再建したとか。

諏訪神社で手を合わせ、この日の旅の安全を祈願いたしました。

何だか楽しそうな展示場(営業時間外)

日本橋!向かっておりますよ。

草刈りをしてくださっています。

行き場を無くしたハチたちが、

まだ朝で涼しいアスファルトの上であちこちに涼んでおりました。

奈良井川です。

●押込一里塚

石碑が残ります。

一里塚に差し掛かると、宿場まであと少しだな…って安心します。

昔の旅人たちも、一里塚でおおよその距離数を把握したり、休憩したりしたのでしょうね。

●贄川のトチ

樹齢1千年。樹高32m、幹は10m。

写真じゃ伝わらないですが、とても大きくて、トチの木が今にもこちらに迫ってきそうな大迫力なのです。

1千年、同じ場所で見守ってくれている様子は、まるでどっかの山親父がドテラ着こんで睨みをきかせている様にみえてしまいました。

●水場

至る所に水場がございます。

昭和初期にあった大火で多くの宿を焼失したために、水場が大切に守られているとのことです。

地元の方が、水を求めにいらっしゃる様子がほほえましいです。

●贄川宿と贄川宿本陣

●贄川番所

尾張藩が、福島の関所の副関として、木曽ヒノキや曲物搬出の口留番所をここへ設けたとか。

板葺き石置き屋根が、歴史ロマンを感じますね。

木曽11宿の北側の宿。

交通量も人も少なくとても静かでしたが、対照的に江戸の頃は、伝統品の搬出がにぎやかに行われていたことでしょう。

中山道を走らなければ、知らなかった木曽のまち。

そして、昔ながらの日本の原風景。

自分の脚で訪ね、五感で感じ、今生きていることのありがたさを感じました。

長時間の運動や激しい運動を行った後、血尿になることがあります。

今回は、ランニングと血尿についてまとめます。

・

・

・

中山道を120㎞。4つの峠を越えてきました。

水を2リットルとクマやヤマビル避けスプレーをザックに詰め、

6㎏程度を背負い120㎞進むという運動を行ったことで、一時的に血尿を確認しました。

これまで適度な強度の運動でしたし、

オールアウトまで運動することは過去1回程度しか無かったし、

100㎞以上走っても血尿になったことが無かったので、

びっくりしてしまいました。

しかし、ちょうど今は更年期のトンネルの中の期間で、

1ヵ月に1週間程度、子宮筋腫が大きくなる週があり、

その週に120㎞の旅を行ったという事もあり、血尿になる要素がいろいろ重なったかと思います。

帰宅してすぐに「ランニング医学大辞典」を引っ張り出してきまして、調べてみることに。

すごく勉強になりましたので、まとめます。

血尿は身体接触のあるなしに関わらず、種々のスポーツで起こります。

運動の持続時間や強度が関係し、すなわち、運動時間が長ければ長いほど、また強度が強いほど血尿は起こりやすいのです。

血尿が起こりやすいスポーツは水泳と長距離走。

特にウルトラマラソンランナーに多いようです。

(※ウルトラマラソンとは、42.195㎞以上の距離を走ること)

血尿とは、尿に血が混じる事で、目で見て明らかに赤いものを肉眼的血尿、顕微鏡的にしか見えないものを顕微鏡的血尿または尿潜血と言います。

尿は左右2つの腎臓で血液からろ過されてでき、尿管という管を通って一旦膀胱に溜まり、尿道から体外に排泄されます。この過程を尿路といいますが、血尿は大部分この尿路から発生します。

①膀胱挫傷と膀胱壁の血管奇形の悪化

腎臓は身体の後ろ側、背中の両端にあり、また膀胱は下腹部にあります。

ザックなどが走るたび、または山を下るたびに背中に当たって膀胱が挫傷することがあります。

また、私の場合は子宮筋腫で膀胱が下腹部を圧迫したことにより、血管を傷つけてしまったかと思います。

②腎機能の低下

激しい運動で筋組織が破壊される時に〝尿素〟が生成されます。

長距離ランナーは身体の筋肉を沢山使うために多くの尿素が生成されます。

尿素が生成されると体外に排出しなければならなく、腎臓が血液をろ過し活躍します。

しかし、血液は、運動中は心臓への供給は一定ですが、それまで流れていた腎臓やその他の内臓から身体の筋肉へと回されることになります。

(腎血流は1000ml/分~200ml/分に減少するという研究が報告されている)

腎臓が血液をろ過しきれなくなってしまったら、血液がそのまま体外に、尿として排泄されてしまいますし、腎臓への血流量が少なくなることで負担をかけ粘膜の出血を引き起こし、血尿となる場合があります。

[予防]

給水が十分に行われないと、充分に給水を摂った人と比べて、腎血流量の減少がより著しくなります。

ランナーの適切な給水で給水で、ろ過の機能を保ち、血尿を予防できることもあるので、こまめな水分補給を心がけましょう。

こうした腎機能の変化は一時的であり、運動終了後から60分以内に元のレベルに戻ることが多いと報告されています。

③溶血

長距離ランニングでは、時として溶血によって血尿になることがあります。

それは、足底に加わる衝撃による溶血とされ、失血や鉄損血の重大な原因となることはまずないようです。

④その他

悪性腫瘍や結石、膀胱炎によっておこるもの

運動性血尿は、激しい運動によって生じ、休むとすぐに消失すると言われます。

しかし、血尿には様々な原因が重なって起こるものです。

血尿が出たら、病院で診察してもらうことが一番の原因の早期発見につながりますので、一度診てもらいましょう。

私の場合も、一度医師に検診していただき、

運動中の水分補給の見直しや、走行距離、荷物の重さ、子宮筋腫が腫れない期間の運動などを見直すことをしたいと思います。

そして、間違いなくオーバーユース(身体の使い過ぎ)なので、

しっかり栄養を摂って身体を休ませたいと思います。

[参考図書:ランニング医学大辞典]

子供の頃、駅に列車が止まった時に肩から下げた駅弁売りさんが、ホームに売りに来る弁当とお茶をいただくのが大好きでした![]()

信越本線 横川駅の峠の釜飯も、昔はそんな感じで売られていたようです。

碓氷峠から下りてきて、いただいた峠の釜飯が、それはそれは美味しいこと。

大ファンになりました。

なんと!創業は明治18年だとか。

1100円です。

お店でも食べれて、容器も持って帰れるそうです。

蓋を開けると、具沢山。

身体を動かした後なので、胃に沁み込みました。

釜飯の器は益子焼き。

容器は捨てずにリサイクルしてご飯が炊けるみたいで、

荻野屋さんのサイトではドリアやアクアパッツァ、窯焼きカレーなどの容器を使ったレシピが紹介されているので、作ってみましょう(≧∇≦)

駅弁とは、駅と弁当を組み合わせた言葉で、読んで字のごとく、駅や車内で販売されている弁当のことです。

駅弁の歴史は諸説ありますが、説の1つによりますと、明治18年(1885)に宇都宮駅で白木屋が販売したのが始まりだそうで、上野と宇都宮間に日本鉄道が開通し、その乗客向けにできたのが始まりだそうです。

荻野屋さんの創業も明治18年ですから、ほぼ同じころですね。

百貨店の催事場に行けば近くにいても駅弁が簡単に手に入りますし、

なかにはネットでお取り寄せできる駅弁もありますし、

なんといっても今の社会情勢やコンビニの普及で、ご当地の駅で弁当を買って、旅しながら電車の中で弁当を食べる…という機会が減ってきているのかも知れません。

しかし、窓から見える風景や思い出など、旅情を感じながら食べる駅弁は、本当に美味しく、無くなってほしくない日本の文化の1つだなーと思います。

信越本線のローカル線。ほのぼのするなぁー。

| 店舗名 | 荻野屋 横川本店 |

| アクセス | 上信越自動車道 松井田妙義インターより車で10分 |

| 所在地 | 〒379-0301 群馬県安中市松井田町横川399 |

| 営業時間 | 10:00~16:00(L.O 15:30)定休日:毎週火曜日 |

| TEL | 027-395-2311 |

| FAX | 027-395-3035 |