■【タタミサンダル Mine key】足と趾とサンダル「メカノレセプタートレーニング」

今日は、フットケアトレーナーとしての目線から

足と趾とサンダルについて記事を書きます。

【撮影協力:大阪府大東市野崎・美容院DUNA】

●はじめに

人類は、700万年前にチンパンジーと別れて、

アウストラロピテクス属、パラントロプス属、人属など、

7属23種が栄枯盛衰を繰り返し進化しました。

今は、ホモ・サピエンス(現世人類)だけが現存しています。

私もホモ・サピエンスです。

この7属・23種の人類は、すべて狩猟と採集ができました。

進化してきた過程には、必ず足を動かして「歩く」「走る」という行動がありました。

農耕が始まってからは10000年。

日本は弥生時代以降の約2000~3000年の間と言われています。

農耕は、自分が決めた場所に作物を作れるし、保存も利きますから

狩猟・採取の頃とは比べて活動量も減りました。

現代はコンビ二やスーパーへ行けば簡単に食べ物を購入することが出来るので、

狩猟・採取時代よりは、はるかに足・脚を使う機会が減ったのは間違いないですね。

(今日、あなたはどうやって食べ物を得ましたか?)

・

・

・

足という字は、口が止まるとかきます。

足のゆびという字は、足偏に止まる(趾)と書きます。

動物や狩猟・採取してきた人類にとって

足や趾を使わなくなることは死を意味し食べれなくなる事も、漢字は語っています。

…今は、

宅配もあったりして足や趾を動かさなくても食べれるけれど、

運動不足から出てくる問題も目を伏せられません。

やはり足や趾を使わなくなると、健康状態が悪くなるのかも知れませんね。

また、人間の知恵で、色んな靴やシューズも販売されていますので、

足や趾の機能を使わなくても、歩けてしまう…という快適さに恩恵を受けている反面、

機能を使わないからこそ起こる、様々な足や健康の障害があると言うダークサイドも忘れてはなりません。

●踵に合わせて靴・シューズを履く理由

足は、体重がかかったり、かからなかったりを繰り返しながら

歩く・走るという行動を行っています。

荷重している足は大きくなり、荷重が無くなると小さくなります。

歩いている、または走っている時間の半分は、大きい足の時と小さい足の時が交互に繰り返されていて、

動いている最中は常に足のカタチが変わっているという事を知っておきましょう。

しかし、(研究データによると)踵の部分はあまり変わらないと言うデータです。

一般的にEが沢山並ぶ幅広の太い靴は踵も太く作られています。

幅広の靴が楽だと選べば選ぶほど、踵も大きくなりますがら、

シューズ中は遊び放題。

タコもできやすいし。不安定で疲れやすい状態を作っています。

足元は建物でいえば基礎部分であり、身体の基礎が不安定であれば

上半身のバランスも悪くなるのは言うまでもありません。

踵やインソール部分がパカパカすると歩幅が小さくなるという研究データも出ているんですよ。。

(タタミサンダルはストラップが踵と足首を安定させ、サンダル特有のパカパカ感がありません)

「シューズを踵に合わせて履きなさい!」というのは、

疲れを防いで、姿勢のバランスを良くするためという事も理由の1つであります。

なので、シューズは踵のヒールカウンター部分は絶対に踏まないでね。1回踏んだら、シューズとしての価値が下がってしまいます。

靴やシューズを買うときは、踵に合わせて履いてみましょう。

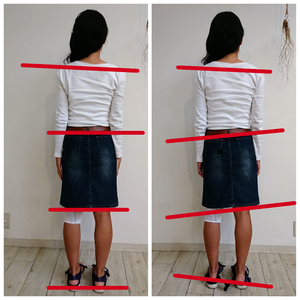

(タタミサンダルでの実験)

左は踵や足首のストラップをシッカリ締めて足に合わせました。

右は踵や足首のストラップを外しました。

今、左膝を負傷しているので、身体の歪みは仕方ありませんが、

ストラップを外した方は、姿勢が崩れまくっています。

足首や踵の安定が無い状態では、相当姿勢に気を付けないと、逆に不良姿勢を助長する場合があるので気を付けてね。

(しかし、木も左右対称なんてありません。

人間の臓器も左右均等ではないので、歪みが出て当然で、

身体はすごいんですよ~とっても賢いから、木のように微妙にバランスを取って立てるようにしてくれています。

なので、野山へ行って木のカタチから姿勢を読み解くのも大好きな一時です。

木の根っこもシッカリ大地に根をはって立っていますから、やはり根っこの部分、足を安定させる事は人も木も共通。第一ですね。)

・

・

・

靴やシューズを選ぶ時は、荷重している大きい足の方しか見ないことが多いですが、

床から浮いている小さい足の方にも気をかけてみましょう。

足の状態はどうなのか?バランスがとりやすいか?等、

是非確認してみてくださいね。選択するサイズが変わるかもですよ。

・

・

・

今、お気に入りのタタミサンダルですが、

踵を安定さるセルストラップ付で、

なんと!足首にもストラップがついています。

サンダルや大きい靴特有のパカパカ感が全くないので、

長時間履いていても足裏が疲れません。

特に、既にハンマートゥ(足の趾がハンマーのように変形している)や、

幅広の人(開帳足)の方は足が疲れやすく、衝撃吸収力が低下傾向で、

膝や股関節の障害にもつながりやすいので、

疲れにくいタタミサンダルは救世主です。

歩く・走る時に、足裏の筋肉を丁寧に感じ使えるので、

足裏を鍛える事は勿論、障害予防にもつながります。

●1回1回紐を結びなおす理由

「履きやすいから」「脱ぎやすいから」と紐を結んだまま、靴やシューズを脱着する人もいますが、

紐を結んだまま脱着した靴やシューズを履くと、

足裏が不安定になり姿勢は悪く、歩く・走るの動作時も姿勢がぐらついて不安定になります。

1回1回紐を結び直すことで、ピッタリ足や足裏にフィットするので

姿勢が安定します。

姿勢が安定すると、重心も上にスッと伸び、身体が軽く感じます。

軽く歩く・走る…のと、

重々しく歩く・走る…のとでは、

どっちがいいかと言えば軽い方がいいかなぁ。

タタミサンダルは、日々カタチが変化する足に対して

毎回シッカリストラップで足にフィットさせられるので

常に姿勢が安定します。

●趾と足裏を使いましょう。メカノレセプターのトレーニング

メカノレセプターとは特に足裏。膝等、関節に多く分布し、

外部からの刺激を察知して脳に伝え情報を送り姿勢の制御を行っている受容器です。

特に足裏はメカノレセプターが多く存在しますので、

趾や足裏を使う事で姿勢の安定に繋がります。

また、趾を使うと、足裏や足・脚の筋肉が動きます。

筋肉が使えると土踏まずも出来るので、親指の変形(外反母趾)も予防・改善でき、着地衝撃も防げます。

タタミサンダルは、足裏にあたる部分が畳なので

インソール部分が常に安定しています。

シューズのインソールはフワフワフカフカすればするほど、

なかなか趾や足裏の筋肉を使ったり

刺激を感じることはできませんが、

タタミ素材なら、趾や足裏が使いやすくメカノレセプターを研ぎ澄ますことができますよ。

下の写真は、メカノレセプターのトレーニングです。

趾と足裏を使ってメカノレセプターを研ぎ澄ましましょう。

≪趾体操≫

①指をパーに開きます。

②指をグーにします。※親趾が第二趾に重なる様であればしないでおきましょう。

③親趾をインソールに押し付ける。また次は残りの第二~五趾をインソールに押し付ける。交互に行う。

≪筋肉へのアプローチ≫

●極力裸足生活

裸足で過ごすことで、メカノレセプターのトレーニングになります。

●青竹

百均の青竹を踏み踏みします。

●ボール

ボールなどで足裏をコロコロ刺激します。特に親趾、指の下の中足骨の辺り、踵の辺りを刺激してみましょう…(踵かさついてるな…)

●タタミサンダルのサイトです⇒ http://www.kubihuji.com/shopItems/categories/664349/page/1?type=grid

●関連記事

・「ラン」と「タタミサンダル」と「私」⇒★★★

・足指を伸ばす・解す・解放する タタミサンダル⇒★★★

・ウルトラマラソン後浮腫んだ足に…タタミサンダルMineKey⇒★★★